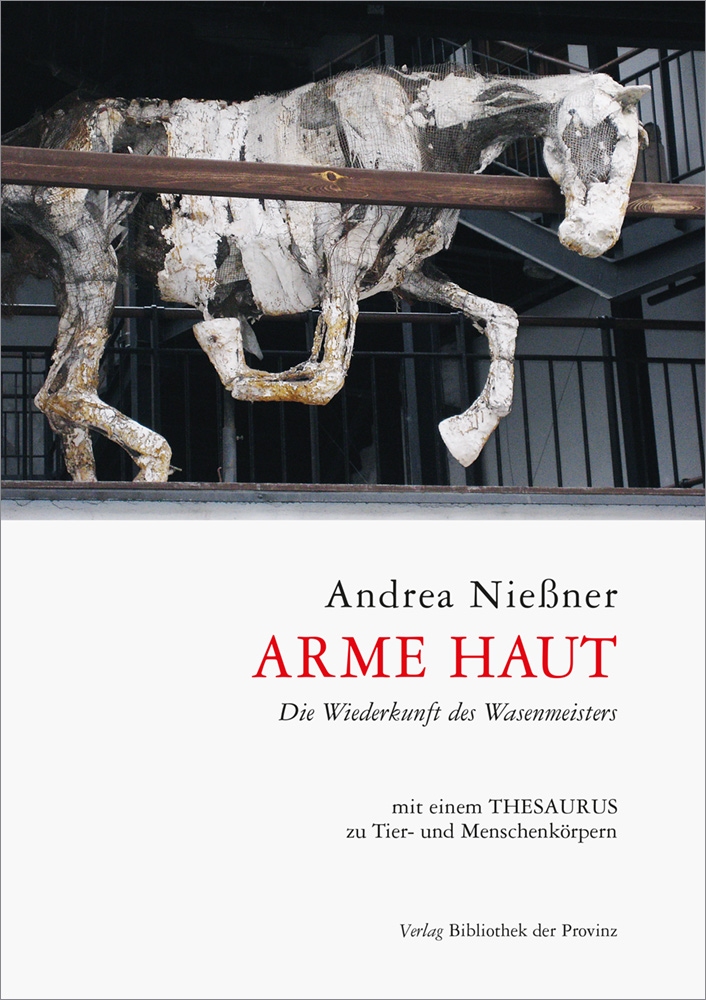

Arme Haut

Die Wiederkunft des Wasenmeisters · Eine Realphantasie · [mit einem Thesaurus zu Tier- und Menschenkörpern]

Andrea Niessner

ISBN: 978-3-900000-78-3

21,5×15 cm, 368 Seiten, m. Abb., Hardcover

28,00 €

Lieferbar

In den Warenkorb

Leseprobe (PDF)

Kurzbeschreibung

Wissensdurstiger überarbeiteter Spitalsarzt schlüpft zur Selbstfindung in alptraumhafte medizinhistorische Zeitfuge und holt sich bei einem alten Wasenmeister zweifelhafte Hilfe. Dieser füllt seinerseits die Begegnungen mit ausführlicher Berufsdarstellung. Auch sämtliche Ereignisse und Reminiszenzen bis zum Verschwinden des Arztes an den Hängen des Unterbergs bleiben wasenmeisterlich durchtränkt.

„Der Arzt“ und „Der Wasenmeister“ führen den Leser/die Leserin auf eine imaginäre Reise durch die nicht immer appetitlichen Gefilde der Körperverwertung, wobei der heimliche Verdacht nicht von der Hand zu weisen sein dürfte, dass manches, was er/sie da an Deftigem aufgetischt bekommt, auf wahren Begebenheiten beruhen könnte, nicht nur solchen des Jahres 2006 in der abgründigen Salzburger Umgebung, sondern auch jenen der Jahre 1998 und 1851 im innersten Waldviertel.

Rezensionen

Reinhard Kriechbaum: Nichts für dünnhäutige Leser!Wasenmeister: In der Millionenshow wäre die Frage nach diesem Beruf vermutlich schon in der sechsstelligen Gewinn-Stufe angesiedelt. Welchem Gewerbe also geht ein Wasenmeister nach?

Oder vorher noch gefragt: Was bewegt eine literarisch und volkskundlich ambitionierte Salzburger Autorin, von Beruf Physiotherapeutin, sich mit einem alten, übel beleumundeten und schon lange ausgestorbenem ländlichen Gewerbe zu beschäftigen? Der Wasenmeister nämlich ist jener, der landwirtschaftlichen Nutztieren, aber auch Hunden und anderen Viechern die Haut abzieht. Schinder ist ein anderes hierzulande gebräuchliches Wort für den Beruf – jedenfalls so lange gebräuchlich und geläufig, solange Tierkörperverwertung noch im bäuerlichen Haushalt, im Dorf praktiziert und nicht an gewerbliche Großunternehmen „ausgelagert“ wurde.

Andrea Nießner hat sich eingelesen in die Materie, sagenhaft gründlich schlau gemacht über ein Gewerbe, dessen Vertreter nicht gerade angesehen waren. Alphabetisch von „Abdecker“ bis „Züchtiger“ reicht die Liste der Be- und Umschreibungen für die Vertreter dieses als unehrenhaft geltenden, aber für Bauernwirtschaft und Ökologie einst wichtigen Berufs. „Ungenannter Mann“ – die Namenlosigkeit teilte der Wasenmeister manchmal mit dem Scharfrichter, und es ist vorgekommen, dass ein und dieselbe Person beide Berufe ausgeübt hat.

Die Autorin ist in ihrer Ahnengalerie auf einen Wasenmeister gestoßen, und das hat sie motiviert zur Recherche. Herausgekommen ist eine imponierende kulturgeschichtliche Materialsammlung, denn von den 368 Seiten ist nur ein Drittel einer literarischen Erzählung – „Realphantasie“ nennt es die Autorin – gewidmet. Der Rest gilt Betrachtungen zum Beruf des Wasenmeisters und, damit verknüpft, reichen Assoziationen rund um den Tod von Tieren. Es geht, ganz sprichwörtlich, wirklich auf keine Kuhhaut, was Andrea Nießner an Wissenswertem und Skurrilem, an Witzigem und Makabrem, an Anekdotischem und Sagenhaftem zusammengetragen hat. Wer einen E-Reader sein Eigen nennt, wird nur milde lächeln beim Wort Pergament und sich auf „Bärenhaut“ gar keinen Reim machen. Da geht es um Schweinshaut, und zwar um eine solche von männlichen Tieren, Saubären eben.

In die Betrachtungen über den Wasenmeister spielen Themen wie Gesundheit und Hygiene hinein, aber auch eine Fülle von magischen Vorstellungen. Wer berufsmäßig mit Kadavern umgeht, den umgibt logischerweise die Aura des Unheimlichen. Von der Tierbestattung zu den Begräbnis-Methoden für Selbstmörder und Verbrecher ist gedanklich nur ein kleiner Schritt, und Andrea Nießner liebt solche assoziativen Rösselsprünge. Vom Hund als „bellender Apotheke“ bis zum Lebertran, von Chimären zur Stammzellenforschung: ein weiter Kosmos dies- und jenseitigen Denkens. Als Leser braucht man manchmal einen guten Magen, Dünnhäutige sollten den einen oder anderen Abschnitt überblättern.

Und a propos „Arme Haut“: Eine solche war in der griechischen Mythologie schon der flötenspielenden Hirten Marsyas, der sich auf einen Musikwettbewerb gegen Apollo eingelassen hat. Er hat zwar gewonnen gegen den auf der Kythara klimpernden Gott, aber der hat ihm dafür höchstpersönlich die Haut abgezogen …

(Reinhard Kriechbaum, Rezension in: DrehPunktKultur. Die Salzburger Kulturzeitung im Internet, 29. Feber 2012)

http://www.drehpunktkultur.at/index.php/literatur/buchbesprechungen/4142-nichts-fuer-duennhaeutige-leser

Timo Heimerdinger: [Rezension]

Der anzuzeigende Band, dies gleich vorneweg, ist weder wissenschaftliche Fachliteratur im engeren Sinne noch eine populärwissenschaftliche Darstellung. Gleichwohl ist er von volkskundlichem Interesse: Es handelt sich um ein im wahrsten Sinne merk-würdiges Hybridformat aus Prosa und lexikonartiger Fakten- und Materialsammlung, das die Salzburgerin Andrea Nießner, ihres Zeichens Physiotherapeutin und volkskundlich interessierte Autorin, vorgelegt hat. Das zentrale Thema des Bandes ist der randständige und wenig bekannte Bereich der Kadaververwertung – samt angrenzenden Phänomenen und Abgründen. In einer weit geschwungenen, vornehmlich historischen und teilweise auch abschweifenden Tour d'Horizon vom Mittelalter bis in die Gegenwart, präsentiert die Autorin eine Fülle an Wissenswertem, Skurrilem, Halbvergessenem und Entlegenem aus dem Umfeld des Abdeckergewerbes mit Ausflügen in die Bereiche Folter, Volksmedizin, Konservierung und Verwesung.

Der Band gliedert sich in zwei Teile: Den ersten, knapp 100 Seiten langen Teil bilden zwei Prosaerzählungen „Der Arzt“ und „Der Wasenmeister“, von der Autorin „Realphantasie“ genannt. Die ausführliche und ausgeschmückte Berufsdarstellung des Abdeckers mischt sich mit einer Geschichte vom Verschwinden des Arztes, in der realistische und phantastische Momente fließend ineinander übergehen und in die inneren und äußeren Abgründe Salzburgs und des Waldviertels führen.

Den volkskundlich relevanteren, deutlich umfangreicheren zweiten Teil des Bandes bildet ein „Thesaurus zu Tier- und Menschenkörpern“. Hier hat die Autorin in einer Art kulturhistorischen Kompendium in dreizehn Kapiteln von A wie Anatomie bis W wie Wasenmeistergewerbe und auch zu Themen wie Häute, Häutungen, Tod, Volksmedizin, Gestank und Bestattung eine Fülle an Informationen und Episodenschnipseln in bunter, teilweise kruder und lustvoll unsystematischer Form zusammengetragen – Ab- und Ausschweifung ist durchaus Programm. Es fällt nicht ganz leicht, den Text zusammenfassend einzuordnen, denn teilweise orientiert sich die Autorin sehr eng an den verwendeten Quellen und Sekundärtexten, dann wiederum reiht sie unbelegte bzw. nicht exakt nachgewiesene Fakten und Anekdoten aneinander und verfasst so ein zwar interessant zu lesendes, aber in seiner Genese intransparentes Konvolut. Insgesamt handelt es sich bei dem Text (oder besser: den Texten?) über weite Strecken um eine Kompilation von bereits Vorgefundenem, eine teilweise wilde Ansammlung von Fundstücken oder auch um Referate von Inhalten bereits vorhandener Sekundärliteratur, keinesfalls jedoch um eine konzise, problemorientierte Abhandlung wissenschaftlichen Charakters mit einer konzeptionell haltbaren Fragestellung oder reflektiertem methodischem Zugriff. Aber das ist auch gar nicht der Anspruch des Textes. Er sucht vielmehr den bewussten Grenzgang zwischen Wissensdurst und Fabulierlust – quer zu den gängigen Kategorien. Volkskundliches, Alltagsweltliches sowie Medizin- und Sozialhistorisches ist hier in reicher, wenn auch unsystematischer Form eingeflossen. Und so stehen Ausführungen über die Alraune oder den Bär Moritz neben solchen über die Strafpraxis des Häutens oder einem Bericht über einen Tierkörperverwertungsbetrieb aus dem Jahr 2008. Bunt, heterogen, informativ (teilweise!) – in jedem Fall aber eine Anregung und Aufforderung für weiteres Forschen, in der thematischen Breite und Liebe zum (auch schockierenden) Detail jedenfalls bemerkenswert.

Fazit: ein ungewöhnliches, auf seine Weise faszinierendes Buch, das einerseits neben einer einschlägigen Bibliografie eine Fülle an Informationen, Episoden und plastischen Schilderungen bereithält, die inspirieren und neugierig machen können, und andererseits hinsichtlich seines Quellenwertes wegen des streckenweise fabulierend-literarisch-kursorischen Charakters mit deutlicher Vorsicht zu behandeln ist – doch VolkskundlerInnen, die sowohl mit HDA-, als auch Wikipedia-Artikeln umzugehen wissen, werden auch hiermit zurechtkommen. In jedem Fall bietet der Band grelle Reize und stellt einen guten Ausgangspunkt für Ausflüge dar in die kulturwissenschaftlich noch längst nicht zur Gänze kartierten Gefilde des Ekels, der Abscheu und der vertieften Beschäftigung mit Kadavern aller Art und dem, was aus ihnen werden und gemacht werden kann.

(Timo Heimerdinger, Rezension in: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, Bd. LXVI/115, Heft 1+2, 2012, S. 239 ff.)

Doris Gretzel: [Rezension]

Wasenmeister/Abdecker/Schinder – Begriffe, die im Sprachgebrauch der heutigen Zeit keine Verwendung mehr finden und die auch kaum noch jemand erklären kann. Sie bezeichnen eine Profession, die im Laufe des 20. Jahrhunderts verschwunden ist und deren Aufgabengebiete großteils von den Tierkörperverwertungsbetrieben übernommen wurden.

Die in Salzburg lebende gebürtige Zwettlerin Andrea Nießner beschäftigt sich in ihrem Buch „Arme Haut. Die Wiederkunft des Wasenmeisters“ mit dieser abgekommenen Berufsgruppe.

Die Anfänge des Abdeckereiwesens liegen im Dunkeln. Ab dem 14. Jahrhundert finden sich in größeren Städten erste Ansätze einer organisierten Beseitigung von tierischen Abfällen.

Die Tätigkeiten der Wasenmeister waren sehr vielschichtig. Zu ihren Aufgaben zählten unter anderem das Fortschaffen und Verscharren von Tierkadavern und ihre Verwertung sowie die Mithilfe im Strafvollzug. Auch wenn das Gewerbe des Wasenmeisters zu den unehrlichen Berufen gezählt wurde, standen einige Abdecker vor allem wegen ihrer medizinischen und magischen Kompetenz in der Bevölkerung in hohem Ansehen.

Am Beginn des Buches beschäftigen sich in einem literarischen Teil, welcher in etwa die ersten 100 Seiten umspannt, zwei Texte mit dem Beruf des Wasenmeisters, wobei beide „Realphantasien“ zum Teil im Waldviertel spielen. Im ersten Text vermischt sich die Berufsdarstellung mit der Geschichte eines überarbeiteten Arztes, der sich in seiner Heimat eine Auszeit nimmt und dort von einem Wasenmeister heimgesucht wird, während die zweite Geschichte direkt ein paar Tage im Leben eines Wasenmeisters herausgreift und beschreibt.

Angeschlossen ist diesen Kapiteln ein umfangreicher Thesaurus mit Begriffserklärungen zur Profession der Wasenmeister, zu Tier- und Menschenkörpern, Heilkräutern, zu Tod, Bestattung und Verwesung, wobei sich auch in diesem Teil des Buches manche literarische Abschnitte finden.

Der Autorin ist es gelungen, durch sehr ausführliche Recherchen ein umfassendes Bild des Gewerbes der Wasenmeister zu zeichnen. Auch im literarischen Teil wird sehr viel Information zu diesem Beruf vermittelt und das Leben eines Abdeckers vor allem im Kapitel „Der Wasenmeister“ sehr anschaulich und einfühlsam beschrieben.

Die Leser seien jedoch vorgewarnt: Die Arbeit mit Tierkadavern war nicht unbedingt appetitlich und mit üblen Gerüchen verbunden und so manche Abschnitte dieses Buches sind daher nichts für schwache Nerven bzw. Mägen.

(Doris Gretzel, Rezension in: Das Waldviertel. Zeitschrift für Heimat- und Regionalkunde des Waldviertels und der Wachau, #61/4:2012, S. 447 f.)