Auf dem Taubenmarkt

Damasus · Roman

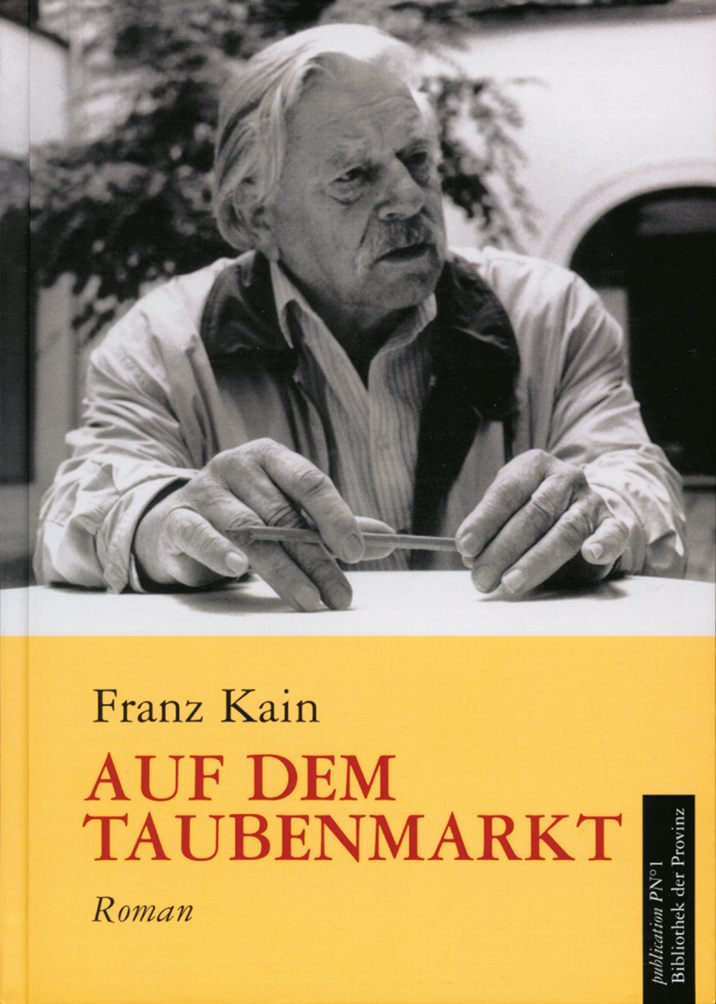

Franz Kain

ISBN: 978-3-900878-38-2

21 x 15 cm, 464 Seiten, m. Abb., Hardcover

€ 25,00 €

Momentan nicht lieferbar

Kurzbeschreibung

»Am Taubenmarkt« (also in Linz) spielte sich das abenteuerliche Leben des Schriftstellers Franz Kain erst später ab. Der 1922 in Bad Goisern geborene Sohn eines Arbeiters wurde schon 1936 beim Verteilen illegaler (kommunistischer) Flugzettel ertappt und eingesperrt, machte trotzdem so weiter, lernte daher 1941 für einige Jahre das Häftlingsleben in der NS-Zeit kennen.

Gegen Ende 1942 wurde er »gnadenhalber« in das berüchtigte Strafbataillon 999 entlassen, in Nordafrika gefangengenommen, in die USA gebracht, und dort druckte ein deutschsprachiges Organ die ersten Gedichte des Kriegsgefangenen. Im Zuchthaus hatte ihn der Bibliothekar (ein inhaftierter Benediktiner) zum Lesen animiert.

Ein »Roman«? Als Autobiographie wäre die unglaublich intim authentische Schilderung zuwenig glaubhaft.

Edwin Hartl, Die Presse

In dem ganz unvergleichlichen autobiographischen Roman »Am Taubenmarkt« hat Franz Kain anschaulich und konkret dargestellt, wie Welt- und Zeitgeschichte in dieses Land hereinspielten, so auch, wie sich am Ende des Krieges »die Trümmer des einstigen deutschen ›Europas‹« im Ausseerland zusammenfanden. Wahrlich, die grellen Blitze der Welt zuckten in dieses Land herein und ebenso grelle gingen hinaus.

Klaus Amann

Franz Kain fiel dem ideologischen Vorurteil zu Opfer, er sei ein Ideologe. Das ist ein schlechter Witz: jede einzelne seiner Geschichten beweist das Gegenteil – nämlich Kains staunenswerte Fähigkeit, unbeirrt vom Konkreten auszugehen und aufs Konkrete zurückzukommen.

Rainer Stephan, Süddeutsche Zeitung

Der kleine Platz heißt seit altersher Taubenmarkt, obwohl sich kein Mensch mehr daran erinnert, daß hier tatsächlich Tauben feilgeboten worden wären. Aber ältere Menschen und Kinder füttern hier die Stadttauben wie vor hundert Jahren.

Der Platz ist begrenzt von allerlei Geschäftigkeit, einem kleinen Café, einer Buchhandlung, einer Bank, der kräftigsten und vornehmsten des Landes, einem Modegeschäft, einem Blumen- und einem großen Würstelstand. In der kälteren Jahreszeit haben sich auf dem Taubenmarkt auch noch ein Maronibrater und ein Glühmoststand niedergelassen.

Der Platz ist kommunikationsfreudig. Das macht ihn zu einer Art Hyde-Park. Ständig gibt es Informationsstände und wer für irgendetwas auf halbwegs originelle Art zu werben hat, der meldet bei der Polizeidirektion einen Informationsstand auf dem Taubenmarkt an. Große Parteien verschmähen allerdings diese Möglichkeit. Sie wollen sich mit ihrer Ware »nicht hinstellen«, wie die Seifentandler, wie sie hochmütig sagen. Nur wenn Wahlen vor der Tür stehen, dann kommen auch sie auf den Taubenmarkt geschritten, leutselig mit Most und Schmalzbrot, weil das bodenständig ist. Ihre Anhänger, die sich auch sonst auf dem Platz aufhalten, sind meist kleinere Funktionäre, richtige Räsoneure, aber noch im Raunzen treu und ergeben. Die Altnazi und die Konservativen stehen am Rand, aber sie mengen sich eifrig in die Auseinandersetzungen ein.

Auf dem Taubenmarkt wird nicht nur über das gesprochen, was gerade anzupreisen ist, es kommen auch Gespräche zustande wie unter ganz gewöhnlichen Leuten über das Wetter, über die Arbeit, über Ärger in der Familie, über gemeinsame Bekannte und über Reiseziele. Diese Passanten sind manchmal naiv neugierig, oft aber stellen sie auch regelrechte Verhöre an. Weil er immerzu sagt, er habe nichts zu verbergen und er drücke sich auch um keine Antwort auf unangenehme Fragen, nehmen sie ihn spöttisch beim Wort. Manchmal kommt es ihm vor, als sei er schon zu Lebzeiten ein Typ, nämlich der Geschichtenerzähler vom Taubenmarkt geworden. Oft hat er Schwierigkeiten, den Wust der Fragen zu ordnen. Chronologisch auffädeln kann er sie und sich nicht, dazu purzeln sie zu sehr durcheinander.

Seine erste Erinnerung ist, daß er vor einem riesigen Teller einer süßen Speise sitzt, eine alte Frau mit einem Kopftuch, aus dem Büschel weißen Haares heraushängen, sich zu ihm herniederneigt und warm tropfende Tränen auf seinen Nacken fallen. Als er nur noch dies eine von dem Vorgang wußte, klärte ihn seine Mutter über die Begleitumstände auf. Sie hatte ihn zu der Bäuerin mitgenommen, bei der sie seit dem Krieg hin und wieder einige Tage arbeitete, vor allem für Butter, Topfen, Rahm und Schotten. Er war als Kind überall dabei, machte Ohren und Augen auf und es war eine Welt voll tiefer Geheimnisse.

Der Teller, der vor ihm stand, war Grießschmarrn mit viel Zucker drauf. Aber es war kein gewöhnlicher Grießschmarrn, es war vielmehr die hochzeitliche Variante dieser Speise, die deshalb auch Hochzeitskoch genannt wurde. Statt Milch wurde dem Grieß in der Pfanne süßer Rahm aufgegossen und als Fett durfte nur reine Butter genommen werden. Dadurch wurde der Grieß flaumig und weich. Damit das Gericht eine goldgelbe Farbe bekam, wurden einige Fädchen Safran darüber gestreut. Diese Speise, die am Hochzeitsmorgen zum Frühstück gegessen wird, braucht soviel Butter, daß sie wie Grundwasser unter dem Löffelstich liegt. Diese überreichliche Fettzugabe wurde auch deshalb praktiziert, damit die vielen Gäste nicht gleich einen ganzen Weidling voll fressen können. Er hatte von der Bäuerin das Hochzeitskoch als Belohnung bekommen, weil er das lange Gedicht »dö heilig’ Nocht« aufgesagt hatte, ohne auch nur ein einzigesmal stecken zu bleiben. Als er den Satz rezitierte

»Und waun i stoanold wia,

Dö Nocht vagis i mei Löbtag nia!«

war es auf einmal ganz still in der Bauernstube. Die Bäuerin schluchzte vor Rührung laut auf und die Mutter hatte vor Stolz auf das Gedächtnis des Knaben nasse Augen.

Die Bäuerin war eine bekannte »Zauberin«. Sie murmelte oft unverständliche Sätze und dabei wurde ihr verschmitztes Gesicht böse und drohend. Obwohl evangelisch, hatte sie stets Sehnsucht nach dem Mystischen der Katholiken und Weihwasser hielt sie für ein wirkliches Zaubermittel. Ständig mußte die Mutter Weihbrunn beschaffen, wobei der Vater ganz einfach beim Brunnen eine Bierflasche vollaufen ließ. Wenn die Mutter gegen diesen Betrug aufbegehrte, sagte der Vater nur: Hier gilt das Wort, Weib, dein Glaube hat dir geholfen. Wenn im Dorf von dem kleinen Anwesen, das etwa tausend Meter hoch lag, mit dem Blick auf den Dachsteingletscher und den schwarzen Hallstättersee, die Rede war, wurde stets nur der Name der Bäuerin, nie der ihres Mannes genannt. Der saß meist in der Stube und spaltete aus eingeweichtem Fichtenholz Späne. Der Knabe schaute ihm dabei genau zu, ein wenig ängstlich, denn der alte Mann hatte ein »ausgeronnenes« Auge mit einem weißen Augapfel. Der uralte Mann sprach stets von noch älteren Zeiten.