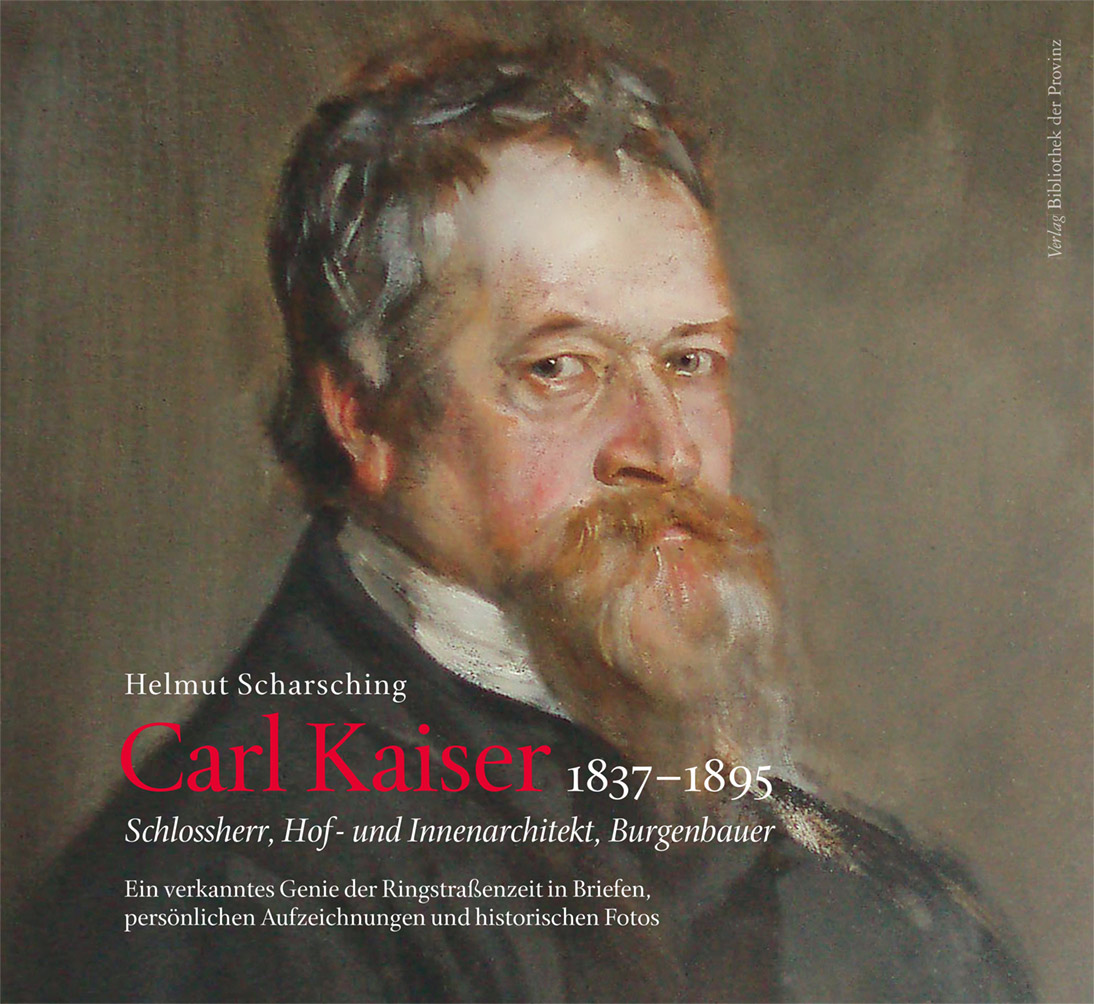

Carl Kaiser (1837–1895)

Schlossherr, Hof- und Innenarchitekt, Burgenbauer · Ein verkanntes Genie der Ringstraßenzeit in Briefen, persönlichen Aufzeichnungen und historischen Fotos

Helmut Scharsching

ISBN: 978-3-99028-253-3

22 x 24 cm, 228 Seiten, zahlr. farb. Abb., graph. Darst., Hardcover

34,00 €

Lieferbar

In den Warenkorb

Leseprobe (PDF)

Kurzbeschreibung

Helmut Scharsching widmet sich seit vielen Jahren der Erforschung der Familiengeschichte der beiden Architekten Carl Kaiser (1837–1895), auch als Carl Gangolf Kayser bekannt, und Hugo Ernst (1840–1930).

Die erste diesbezügliche Veröffentlichung aus dem Jahre 2007 behandelt die Villa Elfenhain, eine von Hugo Ernst erbaute Villa in Kaltenleutgeben. Anhand umfangreichen historischen Bildmaterials wird die Geschichte dieser Villa dokumentiert.

Die zweite Publikation aus dem Jahre 2009 stellt die Ehefrau beider Architekten, die Mödlingerin Maria Bayer (1843–1914) ins Zentrum. Es entsteht ein lebendiges Bild einer außergewöhnlichen Frau im 19. Jahrhundert, stets an das Geschehen rund um Carl Kaiser und Hugo Ernst geknüpft.

Nunmehr wurde der Nachlass von Carl Kaiser unter anderen Gesichtspunkten neu bearbeitet, wobei weiteres interessantes Material zum Vorschein kam, das in der vorliegenden Dokumentation präsentiert wird.

Carl Kaiser, von 1864 bis 1866 Hofarchitekt von Kaiser Maximilian von Mexiko, konnte nach seiner Rückkehr im Wien der Gründerzeit als Architekt trotz seiner unbestrittenen Begabung nicht Fuß fassen und widmete sich vorwiegend der Innenausstattung verschiedener Palais. In späteren Lebensjahren wird er schließlich der Burgenfachmann, als der er heute bekannt ist. Prägend sind seine Kontakte zu Künstlern wie Hans Makart oder Franz von Lenbach, sowie zu Persönlichkeiten wie Hans Graf Wilczek oder Carl Fürst Khevenhüller.

Ausgehend von seinen eigenen Schriften und von ca. 180 großteils noch unveröffentlichten historischen Fotos wird ein Porträt des Menschen Carl Kaiser gegeben.

Rezensionen

Walter Krause: [Zu: Helmut Scharsching, „Carl Kaiser (1837–1895)“]Meine sehr geehrten Damen und Herren!

Durch einen nicht verschiebbaren Auslandsaufenhalt verhindert, persönlich zu Ihnen sprechen zu können, muß ich Sie bitten, mit ein paar dürren Worten aus dem Computer vorlieb zu nehmen, die aber – wie ich vermute – durch einen charmanten und sprechgeübten Mund vorgetragen und somit Ihre Geduld nicht zu sehr strapazieren werden.

Mein Freund und man darf wohl sagen: Kollege Hofrat Dr. Helmut Scharsching pflegt sein Licht gerne unter dem Scheffel zu verbergen. Dabei sind die von ihm erarbeiteten Publikationen wahre Fundgruben und zeigen den Fachwissenschaftlern immer wieder neu erschlossene Wege, welche wir bisher wenig oder auch gar nicht beachtet haben. Carl Kaiser, der sich später dann Carl Gangolf Kayser nannte und als solcher bei Kennern und Freunden der Ringstraßenzeit bislang nur einen beschränkten Bekanntheitsgrad erringen konnte, hat schon seit längerem Scharschings Aufmerksamkeit erweckt. Der Herr Hofrat hat ganz richtig erkannt, daß hinter diesem Namen eine Persönlichkeit steckt, die in der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts weit über die Grenzen des heutigen Österreich hinaus Geltung besaß und der in der Kultur des Historismus eine weit wichtigere Rolle zukam, als üblicherweise angenommen wurde.

In der heute vorzustellenden Buchpublikation ist sehr viel neues Material zu finden, ist sehr viel bisher unbekanntes Hintergrundwissen aufbereitet und eine Menge bis jetzt unveröffentlichtes Bildmaterial gesammelt. Der Band ist natürlich für sich verständlich und zu genießen, bildet aber sozusagen die Fortsetzung der vorangegangenen Bücher über die Villa Elfenhain und Maria Kaiser, die zuerst mit Carl Kaiser verheiratet war, dann von ihm geschieden wurde und mit Kaisers seinerzeitigem Freund Hugo Ernst, dem Sohn des Wiener Dombaumeisters und Erbauers von Schloß Grafenegg Leopold Ernst, in eben jener Villa lebte. Ich möchte Helmut Scharsching gern als eine Art Schatzgräber betrachten. Er fördert so viel ans Tageslicht, was uns weitere Forschungen erst ermöglicht. Nicht nur die Kunstgeschichte profitiert von seinen Funden, auch die Kulturgeschichte, die Soziologie und andere Disziplinen können und sollen hier anschließen und verwerten, was Scharschings Spürsinn erkundet hat. Carl Kaiser war nicht nur Architekt, unter anderem Hofarchitekt Kaiser Maximilian von Mexikos und quasi Leibarchitekt des Grafen, Sammlers und Mäzens Hans Wilczek, für den er die Burg Kreuzenstein umbaute, sowie gleicherweise der Favorit des Fürsten Khevenhüller, der ihm den Umbau der Burg Hardegg anvertraute. Kaiser war für viele wichtige Adelsfamilien und auch bürgerliche Bauherren tätig, wobei er im heutigen Sinn eher als Designer anzusprechen wäre, weil das den umfassenden Charakter seines Schaffens besser kennzeichnet. Darüber hinaus kam ihm durch seine weitverzweigten und oft intensiven Kontakte mit der Gesellschaft der franzisko-josephinischen Ära eine noch genauer zu durchleuchtende Rolle als Vermittler zu, die durch die freundschaftlichen Kontakte zu anderen Künstlern bzw. Kunstpäpsten wie Hans Makart, Franz von Lenbach und Lorenz Gedon in München oder sogar dem norddeutschen Dichter Hermann Allmers gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Dem oft bescheinigten genialen Talent stand nur eine unglückliche Veranlagung zu einerseits temperamentvollen Hemmungslosigkeiten und maßloser Schlemmersucht sowie zu depressiver Tatenlosigkeit andererseits entgegen. Eine spannende, oft widersprüchliche, aber gleichwohl bedeutende Persönlichkeit, deren Wirkung zwischen Charme und Schrecken oszillierte. Eine Persönlichkeit, die einen wichtigen Schlüssel zum Verständnis der damaligen Verhältnisse bildet. Eine Persönlichkeit, die es wert ist, sich mit ihr zu beschäftigen.

Freund Scharsching beabsichtigt, mit dem Carl-Kaiser-Buch seine verdienstvolle Tätigkeit in dieser Richtung abzuschließen, aber ich hoffe und wünsche, daß es ihm geht wie dem berühmten Tenor Leo Slezak, der bekanntlich seinen „Sämtlichen Werken“ erfreulicherweise „Wortbruch“ und „Rückfall“ folgen ließ. Möge der Herr Hofrat diesem Beispiel folgen und seine Skrupel baldmöglichst besiegen! Mein Dank dafür und für das bisher Geleistete ist ihm gewiß!

Dank gilt aber auch einem Förderer, ohne den dieses Buch nicht zustandegekommen wäre, Herrn Dr. Karl Theodor del Fabro, der vor kurzem auf tragische Weise tödlich verunglückte. Er hat als Ururenkel Kaisers bereitwillig sehr viel Material aus seinem Besitz zu Verfügung gestellt und Drucklegung wie Präsentation großzügig unterstützt. Ich hoffe, unser aufrichtiger Dank wird ihm auch jenseits dieser Welt in irgendeiner Weise zugetragen werden. Dank gilt weiters dem Land Niederösterreich, der Stadtgemeinde Mödling für die bereitwillige Hilfe bei dieser Veranstaltung und nicht zuletzt dem Verleger und den Gestaltern des Buches. Sie verkörpern noch jenes Ideal, das uns wissenschaftlichen Autoren immer vorschwebt, aber immer seltener anzutreffen ist.

Ihnen, meine Damen und Herren, darf ich aber viel Vergnügen und Freude bei dem, was jetzt nachfolgt, wünschen, dem Buch und seinem Autor viel Erfolg und allen Mitwirkenden die verdiente Anerkennung. Es gehört zu den schönsten Empfindungen des Forschers, wenn das Ergebnis als sinnhaft und bereichernd geschätzt wird. Möge Helmut Scharsching dieses Empfinden heute recht oft verspüren, und mögen Sie, meine Damen und Herren, ebenso den Eindruck gewinnen, durch seinen Beitrag nicht nur unterhalten und belehrt, sondern auch bereichert zu werden.

(Univ. Prof. Dr. Walter Krause, Institut für Kunstgeschichte der Universität Wien, Leiter des Forschungsunternehmens „Wiener Ringstraße“)