Die Schleuse

Roman

Hermann Friedl

ISBN: 978-3-85252-928-8

21×15 cm, 248 Seiten, Hardcover

24,00 €

Lieferbar

In den Warenkorb

Kurzbeschreibung

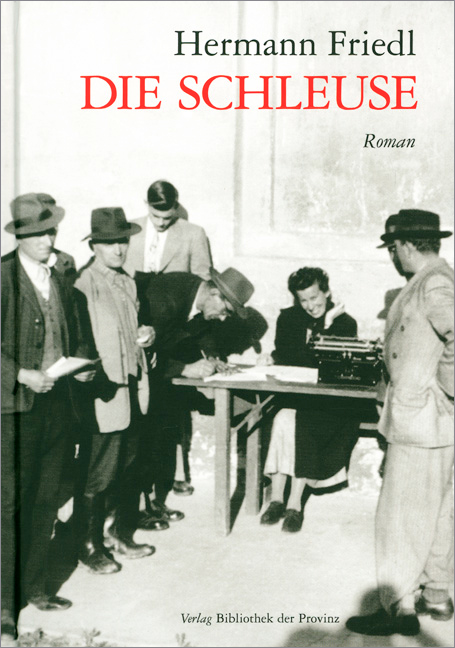

Das Sujet und die Erstling-Aura dieses Romans, den der damals junge Arzt Hermann Friedl in den späten 1940er Jahren, wie aus einem Guss geraten, niederschrieb, ist besonderer zeitgeschichtlicher wie literarischer Aufmerksamkeit wert. Sein Titel, »Die Schleuse«, bezeichnet markant als Mittelpunkt des Geschehens ein von einer evangelischen Wohlfahrtsorganisation mit Hauptsitz in den U.S.A. geleitetes Auswanderungsbüro, das im Herzen von Linz die Ausländer- und Flüchtlingsströme in der frühesten Nachkriegszeit sammelte, bündelte, protokollierte und unter der Kontrolle der amerikanischen Besatzungsmacht in die unterschiedlichsten Emigrationsländer lenkte. Der junge Autor Hermann Friedl entdeckte als kühler und in gleichem Maße mitfühlender Beobachter eine über viele Schicksale entscheidende Menschenschleuse, die auch die Möglichkeit des Scheiterns von Einzelpersonen, Paaren und Gruppen mit einbezog.

»Ohne auf die Uhr zu sehen wusste sie, dass die nächste Viertelstunde noch ihr gehörte, weil niemand es eilig haben würde, ins Büro zu kommen. An den Wänden, in den staubigen Schränken, war die Zeit gehäufelt, in Papieren, aneinandergereiht, zu Schicksalen verdichtet, aber dazwischen waren die Jahre des Wartens, der Verzweiflung und der Vergeblichkeit und der Angst. Die Schicksale waren nummeriert, abgehakt mit roten, grünen und blauen Strichen und das hieß: ausgewandert am soundsovielten, nach New York, Toronto, Ohio, New Jersey und so fort.«

Rezensionen

Andreas Weber: Die Geschichte(n) der WölfinDer Arzt Hermann Friedl (1920–1988) schrieb seinen ersten Roman Die Schleuse in den späten 1940er Jahren, die Veröffentlichung im Jahre 2010 verdanken wir Peter Kraft. Er betreute als Herausgeber das von der Linzer Autorin Marion Jerschowa im Nachlass des Schriftstellers entdeckte Typoskript, das zwischen Lebensdokumenten und Korrespondenzen im Biographischen Archiv des Linzer Stifter-Hauses lag.

Dass bis zur Publikation dieses Buches mehr als sechzig Jahre vergehen mussten, liegt nicht an mangelnder Qualität des Textes, sondern wahrscheinlich am Thema – Friedl liefert eine Innenansicht des österreichischen Wiederaufbaus nach 1945. Der schreibende Mediziner Friedl befindet sich mit seiner Erfolglosigkeit in der Gesellschaft des Literaturprofis Fritz Habeck. Der hatte 1951 mit Das Boot kommt nach Mitternacht einen spektakulären Erfolg gefeiert und landete 1953 mit seinem in Wien handelnden Wiederaufbau-Roman Das zerbrochene Dreieck einen veritablen Flop, der seine gerade begonnene Karriere dramatisch gefährdete. Habeck brachte die Situation vierzig Jahre später in einem Interview auf den Punkt: „Die Leute hatten gerade eine schreckliche Zeit mit Glück überlebt und wollten Geschichten über Not und ihre Probleme nicht lesen.“

Dass Friedls Arbeit in der Zeit seiner Entstehung weder Verlag noch Publikum fand, verdankt sich seiner größten Stärke: der Text fasziniert in seiner Authentizität. Dieses Buch ist ein Zeitdokument zum österreichischen Wiederaufbau nach 1945 und müsste Pflichtlektüre in jedem Zeitgeschichte-Seminar über diese Zeit sein. Der Schauplatz des Geschehens liegt in Linz: Ebelsberg, Spittelwiese, Landstraße, Taubenmarkt und Adalbert Stifter – der in der oberösterreichischen Landeshauptstadt geborene Autor dokumentiert in seinem Romandebüt auch Ortskenntnis und Wissen um kulturelle Identität. Im Zentrum der erzählten Ereignisse steht eine Baracke an der unteren Donaulände, in der sich das Auswanderungsbüro einer privaten, evangelischen US-Wohlfahrtsorganisation befindet. In diesem militärbehördlich autorisierten Amt versuchen Luise Wolf und ihre Mitarbeiter(innen) die Daten zahlloser Flüchtlinge und Ausländer zu registrieren, hier befindet sich die (Menschen-)Schleuse, in der sich entscheidet, ob jemand nach Amerika (oder in den Westen) ausreisen darf, nach Russland, in die Tschechoslowakei oder nach Ungarn zurückreisen muss – oder ob diese Menschen in Linz bleiben und sich beispielsweise im Stadtteil „Neue Heimat“ ansiedeln.

Hermann Friedl erzählt seine Geschichte aus der Perspektive von Luise Wolf, bei ihr laufen die vielen Schicksalsfäden zusammen. Ihr Mann Karl, ein Oberst der Deutschen Wehrmacht, hat eine krisensichere Stelle im städtischen E-Werk von Linz gefunden, nachdem er quälend lange nach Kriegsende in einem Lager bei Nürnberg eingesperrt gewesen ist. Luise leidet nach überwundener Lähmung (Poliomyelitis) an einer Gehbehinderung. Sie ist nach Kriegsende wegen der hohen militärischen Position ihres Mannes von den Amerikanern interniert und verhört worden, danach hat sie sich mit zwei Kindern von Graz nach Linz durchgeschlagen, wo die damals noch alleinerziehende Mutter sich ihren Büroposten organisiert hat, ihre Wohnung verdankt sie einer Freundin, die ein Verhältnis mit einem Wohnungsreferenten hat. Herr und Frau Wolf haben so wie die meisten nicht viel, aber trotzdem ein offenes Haus – bei ihnen treffen sich Freunde und Bekannte, um ihre Sorgen abzuladen und ihre Probleme mit der Gesellschaft, der Politik und ihrem Leben zu diskutieren. Auf Luises Gefühle bei diesen nächtelangen Diskussionen nehmen weder ihr Mann noch die vielen Freunde Rücksicht, ihre Ehe ist viel öfter (eine mühevolle) Aufgabe als Glück. Sie sitzt nach einem langen Tag im Büro oft nur müde daneben, wenn ihre Gäste reden und reden. Es geht um Kriegsgewinnler, Kriegsverbrecher im Gegensatz zu tapferen Offizieren einer „anständigen“ Wehrmacht und sowohl um die großen weltpolitischen als auch um die zahllosen kleinen (Kriegs-)Schuldfragen, mit deren Beantwortung so mancher einfache Soldat nach dem Krieg überfordert ist, während es sich die meisten allzu leicht machen – Befehl ist Befehl, auch wenn dieser die Erschießung von Zivilisten bedeutete. Friedl verschweigt nicht, dass die Mehrzahl seiner Landsleute das Kriegsende als „Niederlage“ sehen und dass es nach Meinung der meisten in Österreich „eigentlich“ nie Nationalsozialisten gegeben hat – eine Haltung, die bei der Verlagssuche wohl nicht unbedingt ein Nachteil hätte sein müssen, wenn Friedl es nicht sarkastisch gemeint hätte.

Friedl stand wie Habeck, Alois Vogel oder Herbert Zand als Soldat an der Front, bevor er Schriftsteller wurde. Er war nach bestandener Matura bei der Wehrmacht und kämpfte in Polen, Frankreich und Russland. Doch während jeder der genannten Autoren (bei durchaus unterschiedlicher Qualität) wenigstens einen Kriegsroman verfasste, schrieb Hermann Friedl seinen ersten Roman über die Zeit danach, die wir aber alles andere als friedlich erleben. Er erzählt in Die Schleuse keine große Geschichte, sondern schafft eine Totale, die aus vielen Einzelschicksalen besteht. Der Roman besticht in seinem faction-Charakter: Was Friedl schreibt, wirkt nicht erfunden, ist aber literarisch gestaltet – und es ist beschämend aktuell geblieben, wenn etwa der Proporz beklagt wird und Menschen sich schon 1945 darüber ärgern, dass nicht Qualifikation, sondern dass auch im Frieden nach dem großen Krieg vor allem das richtige Parteibuch und die richtigen Bekanntschaften zählen.

(Andreas Weber, Rezension in: Literatur und Kritik, Heft 463/464, Mai 2012)

https://www.biblio.at/rezonline/ajax.php?action=rezension&medid=132791&rezid=39650

Reinhold Tauber: Keimzelle des Lebenswerks

Linz zur Zeit des Korea-Kriegs (1950–1953), Österreich ist also noch besetzt. Eine US-Hilfsorganisation hat in Linz eine Stelle eingerichtet, die als Schleuse für alle zu nutzen ist, die aus und in anderen Ländern einwandern wollen. Der Glücksfall eines Fundstücks von Hermann Friedls frühestem Roman.

Es sind Flüchtlinge und Gestrandete. Die Schleuse ist eine Baracke in der südlichen Altstadt, in der die Lebensfäden, die Schicksale zusammenlaufen. Dies ist die Szene. Die Personen der Handlung: einige wenige ortsansässige Mitarbeiter, Exponenten der US-Zentrale. Weibliche Hauptfigur ist eine an Kinderlähmung erkrankte Frau, die ihr Leben gut meistert.

Der Roman des Landes-Kulturpreisträgers 1981, Hermann Friedl, geboren in Linz, Berufsweg als Arzt nach dem Krieg in Linz und später in Wien, gestorben 1988 in Steyr. Parallel zur beruflichen Reifung verlief jene des Literaten.

Arzt in Linz und Wien

Mit „Der Landarzt“ betrat Friedl 1962 die Szene und errang sofort die Position eines der herausragenden österreichischen Belletristen der Nachkriegszeit mit Wurzeln in Oberösterreich. Nach Verlags-Spurensuche und daraus resultierenden Indizien sowie Hinweisen aus der Familie wurde der Linzer Publizist Peter Kraft (viele Jahre Kulturredakteur der OÖNachrichten gewesen) auf die Sache angesetzt. Er durchforschte den Nachlass des Autors im Linzer StifterHaus (der nach wie vor auf seine Bearbeitung wartet) – und stieß auf ein zerfleddertes, kaum mehr lesbares Manuskript: der früheste Roman Friedls, von dem niemand Kenntnis hatte.

Dieses Manuskript rekonstruierte Kraft sozusagen, Richard Pils brachte es jetzt heraus. Es ist die Keimzelle des literarischen Lebenswerks Hermann Friedls. Erkennbar durchsetzt mit eigenen Erfahrungen. Die weibliche Schlüsselfigur hat ein reales Vorbild. Jene Frau war von Friedl medizinisch betreut worden.

Diese wie aus einem Guss und in einem Zug geschrieben wirkende, dynamisch dahinziehende, von genauen Situationsbildern durchsetzte Erzählung hätte schon nach ihrer Fertigstellung und damaliger Veröffentlichung den Rang Friedls fixiert. Keine Frühwerk-Charakteristik ist in „Die Schleuse“ zu entdecken, alles erschließt sich ausgereift.

Kraftvoll wie Zuckmayer

Einige große Einzelszenen wuchern in dem Band. Die Schilderung einer Ausländer-Hochzeit in einer Flüchtlingsbaracke (von denen es damals um den Linzer Stadtkern noch viele gab) ist jener Kraft, wie sie etwa Carl Zuckmayer in seinem „Seelenbräu“ erreichte, durchaus gleichzusetzen.

Die letzte große Szene um einen Arzt aus dem Umfeld der „Schleuse“ und Partner der kranken Frau spielt schon im Mühlviertel – der Herkunftsregion seiner Familie, in der auch der „Landarzt“ spielt. Sie fungiert zudem als Brücke zu jenem Roman und ist geprägt von Melancholie, durchsetzt mit emotionaler Vibration bei der letzten Begegnung des hierher übersiedelten Arztes und der ihn besuchenden Frau.

Hermann Friedls „Schleuse“ ist ein Gewinn für die Literaturszene im Land, sein Werk ist ein Gewinn für den Leser.

(Reinhold Tauber, Rezension in den Oberösterreichischen Nachrichten vom 1. Juli 2009)

https://www.nachrichten.at/kultur/literatur/Keimzelle-des-Lebenswerks;art272,212884