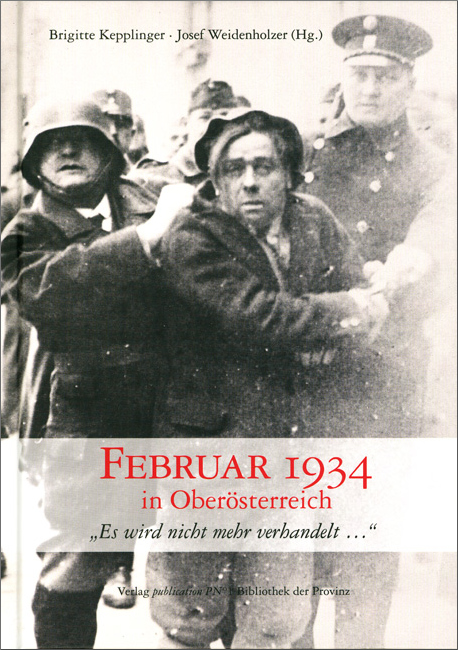

Februar 1934 in Oberösterreich

„Es wird nicht mehr verhandelt …“

Brigitte Kepplinger, Josef Weidenholzer

ISBN: 978-3-900000-03-5

21 x 15 cm, 280 Seiten, zahlr. Abb.: vierf., graph. Darst., Hardcover; korr. u. erg. Ausg.

€ 22,00 €

Momentan nicht lieferbar

Kurzbeschreibung

[Brigitte Kepplinger, Josef Weidenholzer (Hg.). Mit Beitr. von Franzobel …]

Im Februar 1934 schossen Österreicher auf Österreicher. Sozialdemokraten gegen Christlichsoziale, Schutzbund gegen Heimwehr. Demokratie gegen Ständestaat. Verzweiflung gegen Verachtung. Tote auf beiden Seiten! Besonders heftig waren die Kämpfe im Hausruck. Furchtbarer und zynischer Höhepunkt war die Erschießung von vier Schutzbund-Sanitätern im Kinosaal des Arbeiterheimes Holzleithen: »Hausruckwald Action« mit abstoßendem Drehbuch. Eine Ermordung ohne Urteil, seither ungeklärt! Bis heute ein Aufreger in der Region. Mitten im Fasching Standrecht, Mord auf geschmückter Bühne. Lampions als Totenmonde, Lametta als Orden der Justifizierten.

Der sich hinter Gaspoltshofen abrupt auftürmende Bergkamm, der Hausruck, macht seinem Namen alle Ehre. Immer wieder rutschen »Leiden« (ugs. für Hänge), und Häuser müssen rücken. Diese Bewegungen können, gemeinsam mit den unzähligen Dellen im Wald, verursacht durch Einbruch alter Bergwerksstollen, metaphorisch für die Bewegungen im Umgang mit heimischer Geschichte gelesen werden. Verwerfungen tun sich auf, Risse entstehen. »Unter Tage«, »im (politischen) Alltag untergegangen«. Die dunklen Orte im Hausruck als Allegorie zu bewusst getilgten Ereignissen. Der Versuch, Flurschäden billig zu bereinigen, als Gleichnis für die Handlungsweise von Politik, Gesellschaft und Individuum. Noch bevor die Wahrheiten der Vergangenheit gehoben und geborgen werden können, werden sie unter großer Eile verborgen, verdrängt und zugeschüttet, so werden »Hohlräume der Geschichte« geschaffen.

Vor diesem Hintergrund verwundert es, dass Thomas Bernhard seinen im Nachbarort Wolfsegg spielenden Roman »Die Auslöschung« nannte, passender wäre wohl »Die Zuschüttung«. Weniger verwundert es, dass der Mensch sich nach furchtbaren Begebenheiten von der Erde abwendet und seinen Blick gen Himmel richtet. Vielleicht bezeichnet sich deshalb Wolfsegg auch als Luftkurort. Der kollektive Hausrucker Ausblick aufs Alpenvorland ist jedenfalls fantastisch, bei klarem Wetter sieht man bis zum Ötscher. Nur »kann man schöne Aussicht nicht essen«, wie Wolfseggs Bürgermeister Emil Söser einmal bemerkte. Jedenfalls funktionierten diese »natürlichen« Ablenkungstaktiken beinahe 70 Jahre bestens.

Rezensionen

Lukas Luger: „Demokratiepolitischer Super-GAU“Die Auseinandersetzungen in der Ersten Republik endeten im Februar 1934 mit Waffengewalt in einer vormodernen Diktatur. Wie es dazu kam, erklären Josef Weidenholzer und Brigitte Kepplinger von der Universität Linz im OÖN-Interview.

OÖN: Sie schreiben in Ihrem Buch „Februar 1934 in Oberösterreich“, der 12. Februar 1934 sei endgültig in der „Abstellkammer des politischen wie historischen Diskurses“ gelandet. Lohnt es sich überhaupt, 75 Jahre später, diesen Abschnitt der Vergangenheit zu thematisieren?

Weidenholzer: Auf jeden Fall. Nicht immer ist es gut, wenn etwas im stillen Kämmerlein verschwindet. Im Falle des Februars 1934 lohnt es sich speziell, ganz besonders genau hinzuschauen.

OÖN: Warum?

Weidenholzer: Was in den Jahren 1933 und 1934 passiert ist, war der größtmögliche demokratiepolitische Super-GAU. Sämtliche demokratischen Institutionen des Staates kollabierten.

Kepplinger: Wie konnte eine Verfassung, auf der unsere heutige Verfassung ja zu einem Großteil basiert, plötzlich nicht mehr funktionieren? Das ist die entscheidende Frage.

OÖN: Der Bürgerkrieg war der Höhepunkt verschiedener politischer und sozialer Konflikte in der Ersten Republik. Welche Faktoren führten ab Ende der 1920er-Jahre zur Beseitigung des demokratischen Systems in Österreich?

Kepplinger: Parlamentarische Kräfte und Verfechter von antidemokratischen Konzepten standen sich in der Ersten Republik gegenüber. Letztere wollten die Konflikte des Parteienstaates überwinden – sei es nun in Richtung Ständestaat, in Richtung Monarchie oder in Richtung des nationalsozialistischen Führerstaates. Der endgültige Todesstoß für den Parlamentarismus in Österreich war schließlich die Verschränkung von ökonomischer und politischer Krise im Zuge der Weltwirtschaftskrise.

Weidenholzer: Die Sozialdemokraten waren in dieser Zeit in Österreich die einzige demokratische Partei. Und selbst diese schielte mit einem Auge auf ihre Vision von einer sozialistischen Gesellschaftsordnung. Die Februarkämpfe 1934 waren der Endpunkt einer langen Entwicklung und gleichzeitig der Anfang einer neuen Epoche.

OÖN: Inwiefern unterschied sich die damalige politische Situation in Linz beziehungsweise in Oberösterreich mit ihrem konsensorientierten „oberösterreichischen Klima“ von jener im Bund?

Weidenholzer: Die politischen Lager in Oberösterreich und Linz waren nicht so unheilbar zerstritten. Ein Beispiel: Die oberösterreichischen Christlichsozialen wurden im Volksmund als „Geselchte“ bezeichnet – außen schwarz und innen rot. Ein treffender gastronomischer Vergleich. Denn die hiesigen christlich-sozialen Politiker standen – trotz großer Unterschiede zum sozialdemokratischen Lager – immer auf dem Boden der parlamentarischen Demokratie.

Kepplinger: Trotzdem fuhr man auch in Oberösterreich keinen politischen Kuschelkurs. Man hat sich nichts geschenkt. Aber eines war für die Politiker bei uns, egal aus welcher Partei, auf jeden Fall klar: Alle politischen Auseinandersetzungen müssen im Rahmen der Verfassung ausgetragen werden.

OÖN: Welche Rolle spielte die katholische Kirche in dieser turbulenten Zeit?

Kepplinger: Die katholische Kirche war ihrem damaligen Selbstverständnis nach berechtigt, aktiv in das politische Tagesgeschehen einzugreifen. In den Christlichsozialen sah man einen Bündnispartner. Die Kirche war sicherlich eine Verfechterin der Idee des Umbaus des politischen Systems in unserem Land. Weg vom Parlamentarismus hin zu einem katholischen „Ständestaat“, einer „wahren“ Demokratie, wie der Priesterpolitiker und Bundeskanzler Ignaz Seipel das formuliert hat.

OÖN: Warum herrscht über die Bewertung dieser Phase der Geschichte der Republik Österreich bis heute kein politischer Konsens?

Weidenholzer: Jedes politische Lager hat seine eigene Geschichte, seine eigenen Mythen entwickelt. Die Sozialdemokraten sehen in den Kämpfen von 1934 in erster Linie eine Auflehnung gegen ein totalitäres System; die Volkspartei streicht die Verteidigung der staatlichen Eigenständigkeit Österreichs gegenüber Hitler-Deutschland durch den „Ständestaat“ hervor.

Kepplinger: Aus Staatsraison, und um keine alten Wunden aufzureißen, hat man nach 1945 nie wirklich versucht, einen lagerübergreifenden Konsens zu schaffen. Wichtig ist: Die Februarkämpfe 1934 waren der Höhepunkt einer Entwicklung, in deren Folge eine Demokratie unterging, die mit den gleichen Bausteinen gebaut ist wie die heutige Demokratie der Zweiten Republik.

Weidenholzer: Studiert man die Ereignisse in der Zeit 1933 bis 1934, so erfährt man vieles über die Mechanismen, mit denen eine Demokratie ausgeschaltet werden kann. Das kann helfen, demokratiefeindliche Tendenzen zu erkennen.

OÖN: Kann man Lehren aus dem „Februar 1934“ ziehen?

Weidenholzer: Die Geschichte ist ein Schatz, von dem die Gesellschaft lernen kann. Demokratie ist Kompromiss. Es gibt keine Alternative, auch wenn der Parteienzank als unangenehm empfunden wird.

Kepplinger: Wir stehen ähnlich wie vor 80 Jahren an der Schwelle einer wirtschaftlichen Krise. Es wird zu beobachten sein, wie die politischen Akteure in so einer Situation mit Demokratie und Rechtsstaat umgehen.

(Lukas Luger im Gespräch mit Josef Weidenholzer und Brigitte Kepplinger, erschienen in den Oberösterreichischen Nachrichten vom 7. Februar 2009)

https://www.nachrichten.at/archivierte-artikel/reportage/Demokratiepolitischer-Super-GAU;art57,105937