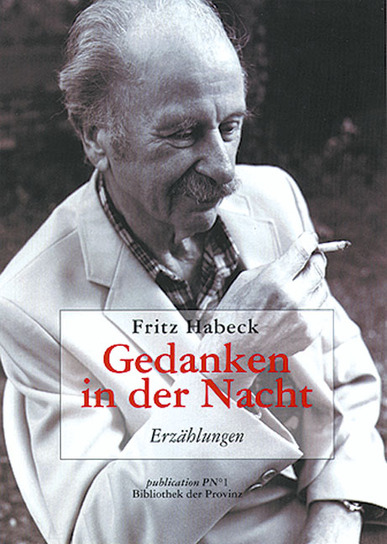

Gedanken in der Nacht

Erzählungen · (1948–1958)

Fritz Habeck, Andreas Weber

ISBN: 978-3-85252-091-9

21 x 15 cm, 160 Seiten, Hardcover m. Schutzumschl.

15,00 €

Lieferbar

In den Warenkorb

Kurzbeschreibung

[Hrsg. von Andreas Weber.]

Begegnung mit einer Narbe

Als sie in die Straßenbahn stieg, wußte sie bereits, daß die ganze Sache umsonst gewesen war. Gut, ein Abendessen hatte sie bekommen, das war aber auch alles; die Leute bemühten sich, höflich und hilfsbereit zu sein, sie versprachen sogar einiges, aber diese Versprechungen waren sehr unbestimmt, und mit dem Posten würde es daher nichts werden. Das bedeutete, daß sie weiter ein wenig nähen würde, um sich über Wasser zu halten. Sie war ja allein. Ganz allein. Das hatte seine Vor- und seine Nachteile.

Bei der Oper stieg ein Mann zu, setzte sich ihr gegenüber und starrte sie an. Er trug einen Pepitarock, enge Hosen, dicksohlige Schuhe und eine Krawatte mit Wüstenlandschaft. Seine Frisur wölbte sich und glänzte wie ein Helm. Sie beachtete ihn nicht; nach dem Burgtheater ging sie auf die Plattform, sah den anderen Zug vorne, sprang beim Liebenbergdenkmal ab, lief nach vorn und schwang sich in den letzten Wagen des 43ers. Als sie sich setzte, erschien der Mann im Pepitarock und nahm wieder ihr gegenüber Platz.

»Sie sind in Ordnung«, sagte er leichthin.

Sie zog die Brauen hoch. »Glauben Sie?«

»Glänzend, wie Sie aufgesprungen sind. Tadellos. Machen Sie das öfter?«

»Wenn ich Eile habe!«

»Wie kann eine so schöne Frau Eile haben? Da wartet doch jeder gerne!«

Sie seufzte. »Sagen Sie lieber, daß ich gut aufgesprungen bin. Das kann stimmen. Schön bin ich auf keinen Fall!«

»Sie müssen es schon den Männern überlassen, das zu beurteilen!«

»Gut. Überlassen wir es den Männern!« Sie wandte sich ab und sah zum Fenster hinaus. Sie kannte das Programm so genau, sie kannte jedes Wort, das er noch sagen würde. Jetzt kam zunächst einmal die Sprache. Daß sie doch offenbar Ausländerin sei. Dann kam der schöne Abend und daß es noch sehr früh sei und so weiter. Immer derselbe Kram, immer dieselbe Schablone.

»Sie sind aber nicht aus Wien«, sagte er. »Und ich kenne sogar Ihren Akzent, weiß nur augenblicklich nicht, welcher es ist. Französisch nicht, Englisch auch nicht. Italienisch und Spanisch auf keinen Fall. Könnte sein: Ungarisch oder Polnisch!«

»Ja!«

»Was? Ungarisch?«

»Nein!«

»Also, Polnisch. Sind Sie schon lange in Wien?«

Ja, so ging es. Wie gehabt. Wie erlebt. Unzählige Male erlebt. Eine Zeitlang hatte sie gelogen und bei solchen Gelegenheiten die unglaublichsten Märchen erzählt. Seit einem Jahr war ihr auch das zu dumm geworden, jetzt sagte sie immer die Wahrheit, möglichst kurz die Wahrheit. Deshalb glaubte man ihr selten.

Natürlich stieg er mit ihr aus, natürlich ging er mit ihr, natürlich sprach er von dem schönen Abend und daß es eigentlich noch recht früh sei, viel zu schade um die schönen Stunden, die man noch plaudern könne. Er machte sogar den Witz vom angebrochenen Nachmittag.

»Ich schlafe sehr gerne«, antwortete sie.

»Es ist eine Schande zu schlafen!«

»Finden Sie?«

»Ausgesprochen. Kommen Sie mit mir. Auf einen Cocktail!«

»Nur auf einen?«

»Ach, es können auch mehr sein. Brennend gern mehr! Fünf, zehn – so viele Sie wollen!«

»Ein anderes Mal!«

Nun seufzte er. »Eine Frau, die so geschickt auf die Straßenbahn springt, kann unmöglich so fad sein!«

»Fad? Ich will bloß schlafen!«

»Sind Sie ein Eisblock? Mögen Sie die Männer nicht?«

»Ich mag Männer sehr gern. Männer!« Sie merkte, daß sie ihn getroffen hatte.

»Und was sind das für Männer?« fragte er gezwungen spöttisch.

»Wissen Sie das nicht?«

Sie kamen an einer Ruine vorbei, erreichten ein beschädigtes Haus. Das Tor war nur notdürftig zusammengenagelt. Auch gegenüber stand eine Ruine. Und fünfzig Meter weiter, auf derselben Seite, ebenfalls eine. Das Viertel hatte im Krieg stark gelitten und war erst teilweise wiederaufgebaut.

»Das soll heißen, daß ich kein Mann bin?«

»Schauen Sie sich in den Spiegel. Gehen Sie tanzen und Cocktails trinken. Suchen Sie sich die richtige Frau dazu. Nicht mich!«

Er packte sie am Oberarm, seine Faust schloß sich beinahe um den dünnen Arm, und er bemerkte, was er umklammert hielt. »Was haben Sie da?«

Sie streifte den Ärmel hoch, im Schein der Lampe sah er eine riesige Narbe. »Ein Granatsplitter. Außerdem habe ich einen Durchschuß im Knie. Ich bin '42 bei Charkow durch die Front gegangen. Vorher war ich im Arbeitseinsatz. Auf der Flucht habe ich sieben Stunden bis zur Brust im Sumpf gestanden. Dann haben mich die Deutschen gefangen. Vier Wochen in einem Schuppen, ohne Arzt, ohne Verband. Viel Spaß bei den Cocktails. Gute Nacht!«

Sie sperrte das Tor auf und verschwand. Er stand noch eine Weile auf demselben Fleck und starrte auf das schadhafte Tor. Dann schüttelte er den Kopf und ging.

Er trank keinen Cocktail mehr an diesem Abend.

Rezensionen

Wendelin Schmidt-Dengler: [Rezension zu: Fritz Habeck, „Gedanken in der Nacht“]Es gab einen Bürgen für den jungen Fritz Habeck, da dieser nach dem Krieg als Schriftsteller Fuß zu fassen versuchte, einer, der wie er Erfahrungen im Krieg gesammelt hatte und der sich in denselben Genres umtat wie der junge Österreicher: Ernest Hemingway, und er schrieb seinem Freund am 14. Oktober 1952 einen Text, der als Vorwort für einen Band mit Erzählungen dienen sollte; dieses Buch ist allerdings erst heuer zum 80. Geburtstag des Autors erschienen. Und so lautete Hemingsways Empfehlung:

„Fritz Habeck war einst mein Gegner, und er ist mein Freund geworden. Er war ein redlicher und tüchtiger Gegner und ein guter Soldat. Kampf und Leiden prägen diesen Typ von Mann, der den Krieg ohne Verlust seiner Würde überstanden hat. Wenn seine literarische Produktion im Deutschen so gut wie es seine englischen Briefe sind, dann müßte es ein Vergnügen sein, diese Texte in seiner Muttersprache lesen zu können. Er hat das Zeug zu einem Buch in sich, auf das die Deutschen stolz sein könnten. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, bis dieses Buch zustandekommt und wann es veröffentlicht werden wird. Aber ich freue mich in jedem Fall darauf.“

Also sprach Ernest Hemingway, und so eindrucksvoll die paar Zeilen sind, es hätte heute dieses Gütesiegels nicht mehr bedurft, denn dieser Band spricht auch für sich: Habeck präsentiert sich darin als Erzähler von Kurzgeschichten, er brilliert in einem Genre, das in den Jahren nach dem Krieg in der deutschen Literatur aus verschiedenen Gründen Fortune machte und dessen Apostel und Schutzheiliger eben Ernest Hemingway war. Allerdings, und das gilt auch für Habeck: Für die Kurzgeschichte in Deutschland und Österreich gilt nicht mehr die harte Männersache Hemingways, also der Heroismus, der heil so manche Grenzsituation übersteht und als Wert für sich genommen werden will. Was diese Kurzgeschichten bieten, sind kleine Szenen aus der Nachkriegszeit, sehr gedämpft vorgebracht, Literatur, geschrieben aus dem Mangel der Nachkriegszeit, und sie thematisiert Konflikte, die eben durch diesen Mangel verursacht werden. Habecks meist karge Sprache läßt keine Sentimentalität aufkommen, wenn da von einer Frau die Rede ist, die ihren Geliebten im Krieg verlor und nun als ledige Mutter ihren Träumen nachhängt, wenn es um die beengten Wohnverhältnisse geht, um den Tod des Arbeiters beim Errichten von Gerüsten.

Wäre Pathos in diesen Geschichten, Habeck brächte uns – heute – gewiß zum Lachen. Aber er geht vorsichtig, ja haushälterisch mit seinen Themen um; der Wiederaufbau gerät nicht zur Erfolgsstory, an der die Intellektuellen großen Anteil haben, sondern zum dezenten Hymnus auf jene, die mit den Händen anzupacken verstanden. Und auch da meidet Habeck jene Peinlichkeiten, mit denen der sozialistische Realismus dereinst die Parodisten in so reichem Maße versorgte. Die Theorie der Literatur ist Habecks Sache nicht; er vertraut der Sprache, er versteht sich als Erzähler, und er besorgte dies unverdrossen, da viele seiner Kollegen und Kolleginnen große Hemmungen hatten, das Publikum mit einer „story“ zu bedienen: Die Welt schien nicht mehr erzählbar, denn die Ordnung, die für das Erzählen nun einmal Voraussetzung ist, war zerstört worden.

Erzählen sei ein Reden unter dem Galgen, hatte Ilse Aichinger gesagt; doch wäre es ungerecht, Habeck eine fatal unreflektierte Lust am Fabulieren zu unterstellen: Er ist ökonomisch in der Wahl seiner Mittel, und so wirken diese knappen Ausschnitte stets authentisch. Und gegenüber den Romanen Habecks mit großer Orchesterbesetzung möchte ich diesen kleinen Erzählungen mit einem kleinen Virtuosenensemble den Vorzug geben: Das Buch ist in der von dem jungen Germanisten Andreas Weber engagiert besorgten Ausgabe rechtzeitig zu Habecks rundem Geburtstag erschienen, doch es hätte viel früher erscheinen müssen, mit Hemingways Vorwort, als ein überzeugendes Dokument aus dem Nachkriegsösterreich für eine seriöse realistische Kurzprosa, die auch internationalen Standards zu genügen vermochte.

(Wendelin Schmidt-Dengler, Rezension in: Literatur und Kritik, Heft 309/10, November 1996)