Gehör-los

Liselotte Neudecker

ISBN: 978-3-85252-458-0

21 x 15 cm, 100 Seiten, m. Abb., Hardcover

15,00 €

Momentan nicht lieferbar

Kurzbeschreibung

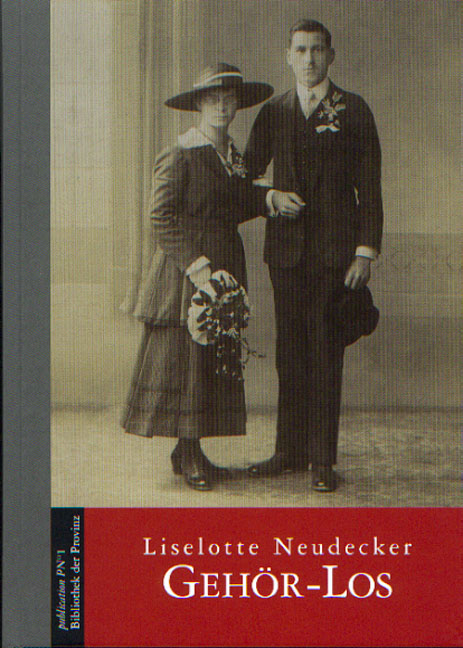

Als ich zur Welt kam, lebte meine Urgroßmutter schon lange nicht mehr. Ich kenne sie nur von alten, verblassten Fotos, auf denen sie immer sehr streng aussieht. Nie war auch nur ein Anflug von einem Lächeln zu sehen. Aber es war auch kein Wunder. Einen Trinker zum Mann, der unter der Woche eher beim Greißler saß und Schnaps trank und nur am Wochenende seine Ahle zur Hand nahm und etwas arbeitete, 14 Kinder und ständige Geldnot – wie sollte da auf einem Foto ein lachendes, zufriedenes Gesicht zu sehen sein.

Die Familie lebte in großer Armut. Es hatte nicht einmal jedes Kind sein eigenes Bett. Sie lagen zu zweit und zu dritt beisammen, zugedeckt mit alten Kleidern.

Und dann passierte 1901 auch noch die Sache mit meinem Großvater. Er war damals sechs Jahre alt. Es war Winter, und er spielte mit seinem größeren Bruder draußen im Schnee. Auch der Nachbarbub war dabei. Und irgendwie entstand eine Rauferei, bei der der kleine Karl einen Schlag abbekam, bewusstlos zu Boden fiel und eine Woche im Koma lag.

Die medizinischen Gründe für das, was in jener Zeit passiert ist, weiß ich bis heute nicht genau. Aber die Version meines Großvaters habe ich heute noch genau im Ohr. Ich bat ihn als Kind sehr, sehr oft, mir die Geschichte seiner Ertaubung zu erzählen.

»Ja, Lisl, das ist so gewesen, dass ich damals, wie ich meinem Bruder bei einer Rauferei mit dem Nachbarbub zu Hilfe gekommen bin, eine ordentliche Ohrfeige bekommen habe und dann ohnmächtig geworden bin.

Wie ich später erfahren habe, bin ich eine ganze Woche bewusstlos gewesen. Und wie ich dann wieder zu mir gekommen bin, habe ich meine Mutter gesehen, die sich über mich gebeugt hat. Sie hat mit mir gesprochen, aber ich hab’ sie nicht hören können. ›Karl, Karl!‹ hat sie immer wieder gerufen, aber ich konnte nicht mehr hören.«

Ich saß auf seinem Schoß, lauschte seiner Stimme, die er nicht immer kontrollieren konnte, die einmal etwas leiser und dann wieder lauter wurde und war jedesmal fasziniert von seiner Erzählung.

Als ich zum ersten Mal nach Hilzmannsdorf kam, wohnte im Hinterhaus ein altes gehörloses Ehepaar, der Mann immer würdig auf Haltung achtend, die Frau zart, quirlig und pausenlos beschäftigt, beide sehr freundlich. Es war selbstverständlich für uns, dass sie da wohnen bleiben konnten, so lange sie wollten. Sie waren angenehme Hausgenossen, freundlich und hilfsbereit. Oft kam ein lebhaftes kleines Mädchen zu ihnen, dann strahlten die beiden. Lis hatte offenbar überhaupt keine Schwierigkeiten, sich mit den Großeltern zu verständigen, sie lachten viel miteinander.

Jahre später wurde ich eingeladen, an der Gehörlosenschule in Salzburg eine Lesung zu halten. Ich war froh, dass wir uns auf einen Text geeinigt hatten, den ich so gut wie auswendig kann, denn Lis dolmetschte in Gebärdensprache, was ich las, und das war so faszinierend, dass ich die Augen nicht im Buch halten konnte. Sie schenkte mir die Geschichte vom Vamperl ganz neu, mit einer Dramatik, die ich nicht für möglich gehalten hätte.

Kurz darauf las ich Oliver Sax’ Seeing Voices und sah in der U-Bahn gehörlose Jugendliche höchst vergnügt und angeregt in Gebärdensprache diskutieren, ein ungeheurer Gegensatz zu den mühsamen und offensichtlich reduzierten Verständigungsmöglichkeiten, wenn Gehörlose sich angestrengt lippenlesend unterhielten, was ich an verschiedenen Schulen erlebt hatte. Ich dachte auch an meine Mutter, die nach einer Operation nur mehr sehr wenig hörte, und leistete Abbitte für meine Ungeduld, wenn sie wieder einmal alles falsch verstanden hatte, weil sie nur das eine oder andere Wort in einem Satz gehört und selbst einen Zusammenhang hergestellt hatte, der natürlich nicht unbedingt der beabsichtigte war. Ähnlich geht es uns, wenn Menschen sich in einer Sprache unterhalten, von der wir nur ein paar Wörter verstehen. Es wäre wohl sinnlos, einem spät Ertaubten die Gebärdensprache beizubringen, aber ebenso sinnlos schien mir, jungen Menschen diese Ausdrucksform vorenthalten zu wollen in einer viel zu eng gesehenen Vorstellung von Integration.

Mit diesen Vorerfahrungen las ich Lis Neudeckers Manuskript und war berührt von der zärtlichen Beziehung zu den Großeltern, von dem Verständnis für die stille Welt, in der sie lebten und von der Folgerichtigkeit, die Lis zur Lehrerin und Dolmetscherin für gehörlose Menschen werden ließ. Ich würde mir wünschen, dass das Buch weite Verbreitung findet und dazu beiträgt, dass Menschen, die sich in Gebärdensprache unterhalten, nicht mehr verständnislos angestarrt werden, dass Gebärdensprache als differenzierte und reiche Sprache den Platz bekommt, der ihr gebührt.

(Renate Welsh-Rabady)

Rezensionen

Christina Gastager-Repolust: Ein persönlicher Einblick in die Welt der GehörlosenEin kleines Mädchen sitzt mit seinem gehörlosen Großvater vorm Haus, gemeinsam beobachten sie ein Unwetter. Die kleine Lis stößt ihren Großvater an, wenn auf den Blitz der Donner folgt; 40 Jahre später teilt sie, mittlerweile ausgebildete Gebärdensprachlehrerin und -dolmetscherin, in einem berührenden wie informativen Buch ihre Erfahrungen mit.

Geschickt und konsequent führt sie zwei rote Fäden durch Gegenwart und Vergangenheit. Da ist zum einen die Beziehungsgeschichte der Enkeltochter zu ihren gehörlosen Großeltern, zum anderen die Gegenüberstellung der Lebenssituation Gehörloser damals und heute. Die Autorin tritt für die Anerkennung der Gebärdensprache als Minderheitensprache ein und belegt die Bedeutung dieses ausgeklügelten Sprachsystems für die Kommunikation Gehörloser. Sehr wohl kennt die Gebärdensprache Zeitformen, sie unterscheidet zwischen Aktiv und Passiv, sie kreiert neue Gebärden und passt sich so den Anforderungen des Lebens an.

Liselotte Neudecker „gebärdet“ selbstverständlich Begriffe wie „Homepage“ oder „Mouse“, „Reformationszeit“ oder „Verfassung“; der umgekehrte Vorgang – Übersetzung der Gebärden in Sprache heißt „voicen“. Ein Buch, das von der leisen Welt der Gehörlosen erzählt und vehement dafür eintritt, dass eine leise Welt keine leere Welt ist.

(Christina Gastager-Repolust, Rezension für: bn.bibliotheksnachrichten)

https://www.biblio.at/rezonline/ajax.php?action=rezension&medid=13814&rezid=15778