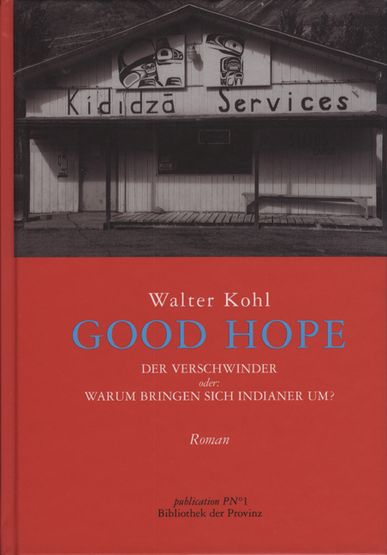

Good hope

Der Verschwinder oder: warum bringen sich Indianer um? ; Roman

Walter Kohl

ISBN: 978-3-85252-574-7

21 x 15 cm, 334 S.

€ 25,00 €

Lieferbar

In den Warenkorb

Kurzbeschreibung

Lunatic cowboy

Notizheft Gregor Kelch, Eintragung vom 16. August 1999. In meinem Kopf und auf meiner Uhr ist es Dienstag, 17. August, drei Uhr morgens. Tatsächlich ist es noch immer Montag, 16. August, 18 Uhr. Ortszeit Vancouver. Der Flughafen sauber, schön. Putzig. Überall riesige Zedernholzschnitzereien an den Wänden. Über der Stiege, die zu den Domestic Departures führt, ein Holzschild von vier oder fünf Metern im Durchmesser, Halbrelief, ein Vogel, geschnitzt in geometrisch-abstrakten Formen. Ein Adler vielleicht, oder ein Rabe, oder der legendäre Donnervogel. In den Vitrinen der Souvenirshops ebenfalls lauter Indianerschniczereien, aus Holz oder Speckstein, Schildkröten, Raben, Bären. Der Hinweis Haida Handcraft klebt am Fenster, oder: Tlingit Arrists. Indianer, lebende Indianer, sind nicht zu sehen.

Es geschieht etwas mit mir. Die Hektik fällt ab. In Wien und Amsterdam nur aggressives Gedränge und Geschiebe, im Flugzeug Gerempel. Hier Ruhe. Bin dem einen entkommen und beim anderen angelangt. Wahrscheinlich jedoch ist es lediglich die Gleichzeitigkeit von Müdigkeit und Überreiztheit, nach 20 Stunden auf den Beinen ist der Wunsch nach Schlaf verschwunden. Das Bier an der Bar bei Gate A Neun, 0,3 Liter, kostet fünf Dollar. Die koreanische Kellnerin serviert und kassiert schweigend. Am anderen Ende der Bar nimmt eine Kommission Maß an den Zwischenräumen zwischen den Regalen mit Drinks, Chips, Erdnüssen und dem Tresen. Ein älterer weißhaariger Mann bedient das Maßband, eine junge, streng frisierte Schwarzhaarige trägt seine Meßergebnisse in ein Notizheft ein. Beide sind gleich gekleidet: schwarze Hose, weißes Pilotenhemd. Die Kellnerin nimmt sie demonstrativ nicht wahr.

Die Autovermierungsangestellte am Budget-Schalter sieht mich schief lächelnd an, als ich ihr zu erklären versuche, daß ich aus Prinzip die Verwendung von Kreditkarten verweigere, da dieses Zahlungsmittel dazu verleite, unnötige und ungeplante Einkäufe zu tätigen. Es sei kein Problem, der Voucher des Reisebüros sei ihr recht, sagt Marian. Dieser Name steht auf dem Schild an ihrer dunkelblauen Jacke. No Problem. Ich danke, als sie mir endlich Mietvertrag und Schlüssel gibt, Marian lächelt ununterbrochen und sagt, daß ich willkommen sei. Schön. Auf dem Leihwagenparkplarz finde ich den Budget-Sektor nicht gleich, frage einen jungen Mann in rotem Sakko mit großem rot-weißen Avis-Sticker, er zeigt mir den Platz. Ich danke, und wieder: You are welcome. Ich bin willkommen. Schön, schön.

Ich überlege, ob ich losfahren soll, versuchen, noch 300 Kilometer auf dem Highway 5 in Richtung Norden zu machen, irgendwo bei Hope oder Merrit erst ein billiges Motel zu suchen. Oder doch das Fairview. Wenn Sie in Vancouver sind, hatte der Ressortleiter gesagt, müssen Sie unbedingt in den Fairview Club. Blues live. Wie in Chicago. Also gut. Werde in Vancouver essen, dann das Fairview, und dann 40 oder 50 Kilometer außerhalb ein Motel suchen.

Rezensionen

Eugenie Kain: Der VerschwinderGregor Kelch weiß es von Anfang an: „Ich hatte mich verrannt in die Geschichte“. Ob er sich am Ende in der Wildnis des Nordens verrannt hat oder gezielt seinen Weg gegangen ist, lässt Walter Kohl in seinem Roman „Good Hope. Der Verschwinder oder: Warum bringen sich Indianer um?“, erschienen in der Bibliothek der Provinz, offen und gibt damit den Leserinnen und Lesern die Möglichkeit, selbst einen Weg aus der Geschichte zu finden.

Durch einen Fernsehbericht ist Gregor Kelch auf den kleinen Ort im Norden Kanadas gestoßen, Good Hope, der die höchste Selbstmordrate Nordamerikas aufzuweisen hat. Good Hope und Selbstmord – darüber will der Journalist eine Reportage machen. Obwohl bereits erste Recherchen von Österreich aus ergeben, dass die Selbstmordrate zwar hoch, in anderen Orten aber noch höher ist, macht er sich auf nach Good Hope, mit im Gepäck auch die Vergangenheit in Form einer Sporttasche, vollgestopft mit Briefen seiner Frau, die sich knapp 20 Jahre zuvor umgebracht hat.

Walter Kohl montiert in seinem Roman geschickt den Briefwechsel von Gregor und Maria Kelch, geborene Zeileis aus den Jahren 1958 bis 1980 mit den Reisenotizen des Gregor Kelch vom 16. August bis 6. September 1999 und dem knapp-sachlichen Bericht über die Ermittlungen der Royal Canadian Mounted Police, nachdem „ die Besitzerin des Campgrounds Moose Meadow, ziemlich genau in der Mitte zwischen Dease Lake und Good Hope Lake am Stewart Cassiar Highway gelegen, gegen Mittag das Verschwinden eines ihrer Gäste“ gemeldet hatte. Durch den souveränen Umgang mit den einzelnen „Textsorten“ entsteht ein vielstimmiger, vielschichtiger und doppelbödiger Roman. Kelchs Reise in den Norden Kanadas zum Volk der Kaska Dene und Tahltan wird zu einer Reise auf 3 Zeitebenen.

Der Briefwechsel von Maria und Gregor Kelch führt in das – bürgerliche – Österreich der Aufschwungzeit und erzählt von der kalten Hölle, zu der eine Beziehung werden kann, in der Liebe mit Selbstaufgabe und Auslöschung und Geborgenheit mit Inbesitznahme und Aufgabe eigener Identität gleichgesetzt wird. Zwischen den zärtlich fordernden Schwärmereien eines Backfisches und den drohenden und erpresserischen Besitzansprüchen einer knapp 40-Jährigen erwächst das Bild einer von Ängsten und Zwängen geplagten Frau, deren Fokus sich in den Briefen auf Kümmereien um Socken und andere Schmutzwäsche, Gewichtskontrolle (zwischen 38 und 45 Kilo !), Errechnen der fruchtbaren und unfruchtbaren Tage und Schlaftabletten – Schlucken zu verengen scheint.

Die zweite Ebene sind die vier Wochen erzählte Zeit der Reise, 2500 Kilometer Fahrt von Vancouver durch British Columbia in den Norden Kanadas, der ebenfalls längst Teil des globalisierten Dorfes geworden ist mit allen daraus resultierenden Widersprüchen und Problemen. Und dann das Ziel. Good Hope: „Ein absurder Ort. Ein paar Bretterhütten links und rechts der Straße, davor Autowracks, ein verrostender Feuerwehrwagen bei einem Holzschuppen mit der Aufschrift Community Hall, eine Tankstelle. Leere Kinderschaukeln an Eisenketten klappern im Wind. Bei einer Hütte ein Pferd vor einer knapp über dem Boden auf einem Pfahl montierten Satellitenschüssel, es zupft lustlos an den Grashalmen zwischen dem Schotter. Ein winziger schwarzer Hund bellt das Pferd an, hört nicht auf damit, bis es weggeht. Langsam und gemächlich“.

In Good Hope angelangt, scheint Gregor Kelch aber längst am Ende einer anderen Reise zu sein, deren Weg durch die Koordinaten indianischer Mythen vorgegeben ist. Die Indianerin Alida, „Menschenfrau. Inselkind“, konfrontiert Kelch mit Geschichte und Geschichten ihres Volkes. Nicht ohne Ironie balanciert Walter Kohl beim Erzählen zwischen den Schöpfungsmythen indigener Völker des kanadischen Nordens, ihren heutigen Lebensbedingungen und den „weißen“ Mythen über Rothäute, edle Wilde im Allgemeinen und edle wilde Frauen im Besonderen. Von Karl Mays sanfter Winnetou-Schwester N’tschotschi bis zu Neil Youngs Pocahontas thematisiert er einschlägige Männerträume, bringt sie witzig und sarkastisch mit der Realität zur Deckung und erzählt dabei auf unaufdringlich eindringliche Weise auch von Körperlichkeit und Sexualität eines 60jährigen, ein Thema, das in der österreichischen Gegenwartsliteratur insbesondere bei Autoren sonst kaum ein Thema zu sein scheint.

In Schwebe gehalten wird auch die Antwort auf die eigentliche Frage des Romans: Warum bringen sich Indianer, warum bringen sich Menschen um. Gregor Kelch bekommt in seinen Interviews nie die Antwort, die er haben möchte, die Antwort, die er sich erwartet. Es gibt keine Antwort und viele Antworten und immer wird etwas offen und ungeklärt bleiben. Wie das Geheimnis um Alida. Aus dem Bericht der Royal Canadian Mounted Police nach dem Verschwinden Kelchs erfahren wir, dass eine Person dieses Namens im gesamten Landkreis nicht gemeldet ist.

(Eugenie Kain, Rezension auf der Webseite des Stifterhaus Linz)