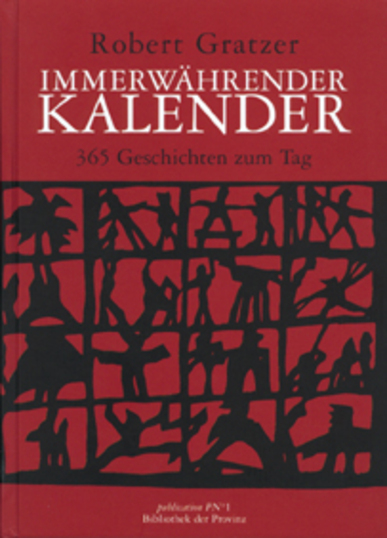

Immerwährender Kalender

365 Geschichten zum Tag ; aus Volksleben, Volksfrömmigkeit, Bauernregel ; Aberglaube und Naturpraktik ; der volkstümliche Jahreslauf ; das Phänomen der Bauernregeln - Lostage, Schwendtage ; Holz- und Wetterregeln in der Volkskultur ; die unheiligen Eigenschaften der populären Heiligen ; die Bauern-, Handwerker- und Krankheitspatrone ; eine alpenländische volkskundliche Sammlung

Robert Gratzer, Joseph Kühn

ISBN: 978-3-85252-453-5

21 x 15 cm, 444 S., Abb., Hardcover

30,00 €

Lieferbar

In den Warenkorb

Kurzbeschreibung

[Ill. mit Scherenschnitten von Joseph Kühn]

Zum Gebrauch des Kalendariums

In Bauernkalendern wird gelegentlich anderer Tagesheiliger gedacht als im Gedenkkalender der Diözese: Zum einen ist der Gedenkkalender keine starre Einrichtung, die über die Jahrhunderte unverändert bleibt; vielmehr kann die Kirche »jüngere« gedenkwürdige Personen vorreihen und andere zurückstellen oder auch aus dem Kalender streichen. Zum anderen kann die Wertschätzung eines vorbildhaften Menschen von Diözese zu Diözese unterschiedlich sein, etwa weil sich die historische Figur in Bayern besonderer Leistungen verdient gemacht hat und dort also verehrt wird, während sie etwa in Kärnten oder in Südtirol überhaupt nicht in Erscheinung getreten ist. Zum dritten treten in alten Bauernkalendern gelegentlich Zeitverschiebungen auf, weil die Gregorianische Kalenderreform 1582 einen »Zeitsprung« von 10 Tagen bewirkte, die sich in den bäuerlichen Kalendern erst allmählich durchsetzte und weil die Heiligenkalender-Hoheit bei den Diözesen liegt. Wenn der Tagesheilige des Bauernkalenders also ein anderer ist als der »offizielle« Tagesheilige des modernen Kalenders, ist das nichts anderes als der Niederschlag einiger Veränderungen der letzten Jahrhunderte.

Das Jahr

Am Anfang der abendländischen Kultur war das Jahr keineswegs jener Zeitraum, den wir heute meinen und kennen:Zwar hatten die Indogermanen eine Entsprechung für »Jahr«, mit der sie gedanklich etwa die Bedeutungen von »Alter« oder »Altertum« verbanden, doch sie meinten lediglich eine einzelne Jahreszeit; den Sommer die südeuropäischen Völker zumeist und den Winter die nordischen. Sagte einer der Ureuropäer »im vorigen Jahr«, meinte er also »im vorigen Winter« oder eben, so er in südlichen Gefilden beheimatet war, »im vorigen Sommer« – die Ureuropäer sprachen jeweils von der Jahreszeit, die für ihr Leben am meisten Bedeutung hatte; der sommerlichen Ernte wegen oder in bezug auf die Not und die Kälte des Winters. Aber auch der Frühling oder der Herbst wurden und werden in bestimmten Landstrichen als »Jahr« bezeichnet, so zum Beispiel in Polen, wo der Frühling unverändert »jar« heißt, oder in Bayern und in der Schweiz, wo man mit »Jahr« den Herbst meinte: die Jahreszeit, in der das Laub von den Bäumen fällt. Die indogermanischen Völker faßten die Jahreszeiten also zu einem Natur- oder Witterungsjahr zusammen, und es scheint, als beziehe sich die alpenländische Bauernregel Sonnenjahr Wonnenjahr, Kotjahr Notjahr nach wie vor auf diese alte Form der Jahresrechnung.

Die vier Jahreszeiten als Ergebnis der Beobachtung der Vielgestalt eines ganzen Jahres erscheinen erstmals bei den Babyloniern; diese haben sie an die Griechen weitergegeben, die Griechen an die Römer und die Römer an die Germanen. In der Zeit vor Julius Cäsar kannten die Römer auch bereits eine Monatsrechnung: Sie war insofern primitiv, als sie sich auf den Ackerbau bezog und nur zehn Monate kannte.Julius Cäsar, überhaupt eine Erscheinung von abendlandprägender Bedeutung, führte 46. v. C. das feste Sonnenjahr mir Beginn am l. Januar, zwölf Monaten und Siebentagewoche ein. Auch Schaltjahr und Schalttag kannte der »Julianische Kalender« bereits, denn den Astronomen des römischen Kaisers war bekannt, daß das Jahr nicht genau 365 Tage, sondern einen Vierteltag mehr hat. Seine Zeitrechnung hat sich ungeachtet der Veränderungsversuche anderer historischer Persönlichkeiten erhalten; beispielsweise trachtete man während der Französischen Revolution einen neuen Beginn der Zeitrechnung und im Kalender das Dezimalsystem einzuführen. Lediglich eine einzige wirkliche Verbesserung erfuhr der Julianische Kalender bis heute: Im 16. Jahrhundert errechnete man, daß die römische Jahresrechnung mit 365,25 Tagen zu wenig exakt war und verbesserte die Zahl auf 365,2422 Tage pro Jahr. Da diese römische Ungenauigkeit bis zum Jahr 1582 eine Abweichung vom tatsächlichen Kalender von immerhin 10 Tagen ergeben hatte, reformierte Papst Gregor XIII. den abendländischen Kalender und ließ per päpstlicher Bulle vom 24.2.1582 die 10 Tage streichen.

Diese »Gregorianische Kalenderreform« ist nicht überall im christlichen Abendland vollzogen worden (beispielsweise sind die Mönche in den Athos-Klöstern in der Zeitrechnung nach wie vor 10 Tage hinter uns her), und sie ist auch für die folgende Sammlung von Bauernpraktiken von wesentlicher Bedeutung: Die alpenländischen Bauernregeln sind zum größten Teil mit Sicherheit lange vor der gregorianischen Kalenderreform entstanden, und das erschwert die Zuordnung der Regeln zu bestimmten Tagen oder ruft zumindest gelegentlich eine Verwirrung hervor. Zu einer Vielzahl von Jahren, so sie als Zeitmaß und in mythischen Zusammenhängen gedacht wird, ist aus volkskundlicher Sicht noch festzuhalten, daß das Jahr nicht unbedingt mit 365 Tagen gemeint ist, sondern eher als »unbestimmt langer«, jedenfalls aber sehr großer Zeitraum. Wenn beispielsweise ein Schatz »nur alle hundert Jahre« wieder gesehen werden kann, wenn unruhige Geister »200 Jahre lang« an einem verwunschenen Ort umherirren müssen und wenn eine legendäre fürstliche Figur wie etwa Kaiser Barbarossa »tausend Jahre lang« in einem Berg verborgen auf sein neues Leben wartet, dann sind die Zahlenangaben nicht als konkrete zu nehmen, sondern als Bilder für unbestimmte, sehr lange Zeit. Diese Praxis erinnert uns an das primitive Verhältnis unserer Vorfahren zu Zahlen und zur Zeitmessung; und wir sind an die Praktiken der alten Europäer beispielsweise dann erinnert, wenn, wie im Jahr 1993 in Südamerika, ein steinzeitliches Volk nicht sagen kann, wieviele seiner Stammesmitglieder von Banden »zivilisierter« Bodenräuber getötet worden sind: Sie kennen nur die Zahlwörter »eins«, »zwei« und »viele«.