Indien

Varanasi, Harishchandra … · Reisejournal

Christina Schwichtenberg, Josef Winkler

ISBN: 978-3-85252-757-4

24 x 16,5 cm, 222 Seiten, zahlr. farb. Abb., Hardcover

€ 28,00 €

Momentan nicht lieferbar

Kurzbeschreibung

Meine Frau war als Kind vier Jahre lang mit ihren Eltern in Indien und zwar vom vierten bis zum achten Lebensjahr. Ihr Vater war Ingenieur, die Deutschen bauten damals in Rourkela im indischen Bundesstaat Orissa ein Stahlwalzkraftwerk – so heißt das, glaube ich. Es gibt ja auch ein Buch, das ich von meinen Schwiegereltern bekommen habe, und das heißt: die Rourkela-Deutschen. Als dann meine Frau ihr Studium abgeschlosssen hatte, fuhren wir 1993 das erste Mal nach Indien. Als wir in Varanasi ankamen, war ich so entsetzt, und erschrocken vom Leben und Treiben auf der Straße und von der Armut, dass ich eigentlich sofort wieder zurück wollte, aber da eine Rückreise nicht so einfach ist, als wenn man in den nächsten Romulus steigt und nach Wien zurückfährt, blieb mir nichts anderes übrig, als zu bleiben.

Am nächsten Tag schon ging ich mit meiner Füllfeder und meinem Notizbuch das Gangesufer entlang, kam zum Einäscherungsplatz und schrieb dort auf. Es hat mich nicht so sehr interessiert, dort im Laufe der Monate bei hunderten Einäscherungen zuzuschauen, sondern mich hat dort die Kinder, Kühe und Kälber sind da und fressen die Hanfstricke auf, mit denen die Toten auf Bambustragbahren gebunden sind, Hunde warten auf ihre Happen, die Angehörigen trauern und weinen dort nicht, sie unterhalten sich rauchen Bidis usw. Das war also die erste Reise. Ein Jahr später traten wir die zweite Reise an. Ich hatte die von der ersten Reise ausgearbeiteten Notizbücher mitgebracht, daran gearbeitet, sah und spürte, dass ich letzten Endes zu einem Text von 70 oder 80 Seiten kommen werde, was mir aber für ein Buch nicht reichte. So also flog ich mit meiner Frau wieder nach Indien. Diesmal wusste ich genau wohin: Varanasi, Harischandra Ghat, zum Ein-, Äscherungsplatz ans Ufer des Ganfges, weiter zu schauen, weiter schreiben.

„Daß Varanasi immer noch nicht ins Weltkulturerbe aufgenommen wurde, ist eine Tragödie, denn die Stadt verwahrlost und zerfällt immer mehr und mehr.“

(Josef Winkler)

Rezensionen

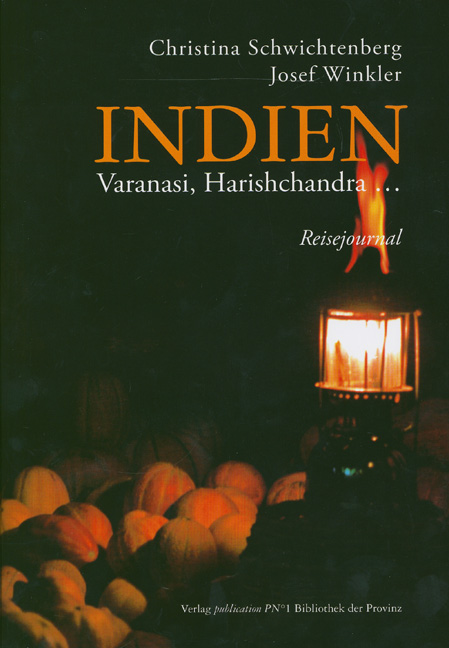

Katharina Manojlovic: Tanzt die OrangeAuf dem Umschlagfoto des schwarz glänzenden Bildbandes sitzt, im kleinen Radius einer hell leuchtenden Lampe nur schemenhaft zu sehen, neben seinen orangefarbenen Früchten ein Obstverkäufer. Der in der Bibliothek der Provinz herausgebrachte Fotoband zeigt als Reisejournal Fotos von Christina Schwichtenberg und dem bekannten österreichischen Autor Josef Winkler. Die meisten der Bilder stammen aus Varanasi, der Rest aus Jaipur, Bombay (Mumbai), Goa und Dharward. Dem Bildteil vorangestellt sind Auszüge aus Josef Winklers in Varanasi verfasstem Notizbuch. Der bereits 2003 abgedruckte Kurzprosatext „Julius Meinl oder Leichenschleifen in Benares" (Josef Winkler: Leichnam, seine Familie belauernd. Suhrkamp, 2003) schließt den Bildband ab.

Wer bereits Einblick in Winklers Werk erhalten konnte, darf annehmen, dass dem Autor nicht an einer Bestandsaufnahme des indischen Kontinents im Baedeker’schen Sinne gelegen war – wiewohl das Vorwort eine sachkundige Beschreibung der Stadt enthält, wie sie einem x-beliebigen Reiseführer entnommen sein könnte:

„Varanasi ist eine der ältesten Städte der Welt, so alt wie Jerusalem, Athen und Peking. Sowohl im muslimischen wie im britischen Indien hieß die Stadt ‚Benares‘, aber im unabhängigen Indien wurde der Name Varanasi wieder als der offizielle Name der Stadt eingeführt. Nach langer Pilgerschaft in Varanasi anzukommen, sich dort den vorgeschriebenen Waschungen zu unterziehen und schließlich selig zu sterben, ist das Lebensziel eines gläubigen Hindu."

Gegen Ende des Vorworts stellt Winkler fest: „Daß Varanasi immer noch nicht ins Weltkulturerbe aufgenommen wurde, ist eine Tragödie, denn die Stadt verwahrlost und zerfällt immer mehr und mehr". Man ist hier versucht, sich der Ironie zu überlassen und zu denken, dass es sich bei dem Beschluss darüber, was schützenswert sei, bloß um die Nachahmung einer westlichen Geste anderen Kulturen gegenüber handle. Ein kleiner Befehl, könnte man meinen, jenen zugedacht, die dem Autor einst vorwarfen, er selbst betrete mit Domra (dem Roman, in dem u. a. die Leichenverbrennungen am Ganges akribisch beschrieben werden) „ethnopoetisches Terrain, ohne im Geringsten ethnographisch dafür gerüstet zu sein" (Sigrid Löffler, Fremder Zuschauer vor Scheiterhaufen. Josef Winkler als Buchführer am Ganges. Süddeutsche Zeitung (München) v. 12./13. 10. 1996. Abgedruckt in: Günther A. Höfler und Gerhard Melzer: Josef Winkler. Literaturverlag Droschl. Dossier, Bd. 13. Graz: 1998). Von derlei Absteckungen berichtet vorliegender Bildband freilich nicht.

Es handelt sich auch nicht um den Versuch, das Fremde abzubilden. Wir haben es viel eher mit Blicken auf die eigene Befindlichkeit in der Fremde zu tun: Im Vorwort begründet der Autor seine Reise nach Indien damit, das Land sehen zu wollen, in dem seine Frau Christina Schwichtenberg vier Jahre ihrer Kindheit verbracht hat. Als zusätzlichen Beweggrund für seine Aufenthalte in Varanasi führt er die Empfehlung des Wiener Universitätsprofessors Wendelin Schmidt-Dengler an. Winklers Werk kennend, ahnte Schmidt-Dengler, „daß [Winkler] in dieser Stadt, die auch ‚Mahashmashana‘ genannt wird, was soviel heißt wie ‚Der große Einäscherungsplatz‘, in Indien am besten aufgehoben" sein würde: ein Augenzwinkern.

Die Notizbuchauszüge, die den Bildband einleiten, beschreiben die ersten Wochen von Schwichtenbergs und Winklers Aufenthalt in Varanasi im Winter 2005/06 im Beisein ihrer kleinen Kinder. Was an ihnen besonders besticht, sind die hellsichtigen und einfühlsamen Beobachtungen, in deren Mittelpunkt immer wieder die beiden Kinder stehen, und das gleichzeitige Reflektieren der Beobachterrolle(n):

„Gestern las ich Kasimir aus ‚Der Herr der Ringe‘ ein paar Seiten vor, während er, wohl nur halb zuhörend, eine große grüne Gottesanbeterin vom nassen Boden der riesigen Veranda auflas – es wurden von den Dienerbuben die wohl mehr als hundert herumstehenden Blumentöpfe gewässert – und die nasse Gottesanbeterin auf den Tisch legte, ihre zuschaute, die sich, noch immer feucht, langsam vorwärts zu schleppen begann, bis sie innerhalb von wenigen Minuten trocken wurde und sich wieder, als sie über den Rand des Tisches stieg, am blauen Tischtuch festkrallen konnte mit ihren langen, dünnen Beinen, während ich dem Jungen mit dem Haifischaugen aus dem ‚Herrn der Ringe‘ weiter vorlas."

Immer wieder tauchen Kindersachen auf: ein rosa Plüschpferdchen, der von einem T-Shirt abbröselnde Mickymaus-Aufdruck oder der obligatorische Gameboy. Obgleich bei Winkler vieles in seiner Gegenständlichkeit beschrieben wird, dienen diese Beschreibungen weniger dem Festhalten dieser Gegenstände; sie zeugen mehr von dem Versuch, bereits Erlebtes aus der Erinnerung zurückzuholen und in Sprache zu kleiden. Auch in Winklers Prosatext „Sindbad auf dem Zirkusplakat" (abgedruckt in dem Band „Leichnam, seine Familie belauernd") erinnert sich der Berichtende, dass er als Kind die knisternden Papiere „von den Moro Blutorangen – Blutorangen, das magischste aller Wörter für mich" ausbügelte, um sie auf dem Nachttisch stapeln zu können.

Orange Farbflecken tanzen, die Sinne betörend, wiederkehrend durch jene Texte Josef Winklers, die Indien zum Ausgangspunkt seiner Beobachtungen nehmen: der Funkenflug brennender Scheiterhaufen, zu Girlanden aufgezogene Tagetesblüten oder der Punkt auf der Stirn eines der Kaste der Unberührbaren zugehörigen Dom – und sein farbiger Abdruck auf dem Kopfpolster des Erzählers. Sie bezeichnen das, was den Toten gehört und auch, was den Lebenden zufällt. Dabei weisen sie über das rein Gegenständliche hinaus. Diese Versatzstücke finden sich auch in den zahlreichen Fotografien, die den eigenständigen Bild- und Hauptteil des Journals ausmachen. So sehen wir auf einem Foto etwa zwei Frauen, die orange- und rotfarbenene Saris tragen. Sie sind neben einem Berg gelber und oranger Blütenköpfe abgebildet, die auf ein großes, am Boden liegendes Stoffstück geschüttet wurden. Während die ältere, in Richtung der jüngeren lachend, gelbe Blütenköpfe auf einen Faden zieht, schlichtet diese in Hockstellung – dabei trägt sie eine schwarze Umhängetasche über der Schulter – rote Rosen in einen flachen Korb.

Der Bildteil des Bandes dient nicht der Illustration des Geschriebenen. Viele der Fotos zeigen Menschen, die geradewegs in die Kamera blicken. So steht ein barfüßiger Junge mit hängenden Armen vor zu Haufen aufgeschichteten Kokosnüssen. Sein verwaschen-grünes Poloshirt ist im Brustbereich pastellfarben gemustert, unterhalb hebt sich der Schriftzug „OXFORD" vor schwarzem Hintergrund ab. In die Kamera blickend, scheint der Junge ein Lächeln zurückhalten zu wollen.

Die Fotografien verschließen sich einer eindeutigen Einordnung: Es sind nicht Reisefotos im klassischen Sinne. Und sie scheinen das Gesehene auch nicht dokumentarisch festhalten zu wollen – so finden sich, von einigen Ausnahmen abgesehen, keine Landschaftsdarstellungen. Mit dem Genre der Reisefotografie verbindet sie allerdings, dass oftmals Menschen bei Alltagshandlungen dargestellt sind. Die Mehrzahl dieser Portraits wurden ohne besonderen formalen bzw. künstlerischen Anspruch gemacht. Wir haben es jedoch nicht mit fotografischem Fastfood zu tun – die Bilder wirken nicht, als seien sie in der Schnelle des Vorübergehens entstanden. Sie gewinnen ihre Eindringlichkeit aus einem subjektiven Diskurs zwischen der/dem Fotografierenden und den Portraitierten, der die Oberfläche des dokumentarischen Abbilds durchbricht. Der Betrachter wird Beobachter aus der Nähe.

(Katharina Manojlovic, Rezension in: Aurora. Magazin für Kultur, Wissen und Gesellschaft, 15. Mai 2008)

http://www.aurora-magazin.at/bilder/manojlovic_foto_druck.htm

Nikolaus Korab: [zu: Christina Schwichtenberg & Josef Winkler, „Indien“]

Sehr geehrter Hr. Richard Pils!

Vielen Dank für die Zusendung von Josef Winkler's ‚INDIEN‘. Beim nochmaligen Durchsehen und Blättern meint man, hier das schönste Buch dokumentarischer Fotografie vor sich zu haben, jedes Bild erzählt so viele seltsame Geschichten… (Hätten wir uns von der Bibliothek der Provinz etwas anderes erwartet ?!?)

Dazu will ich euch nochmal gratulieren.

Liebe Grüße, Nikolaus Korab