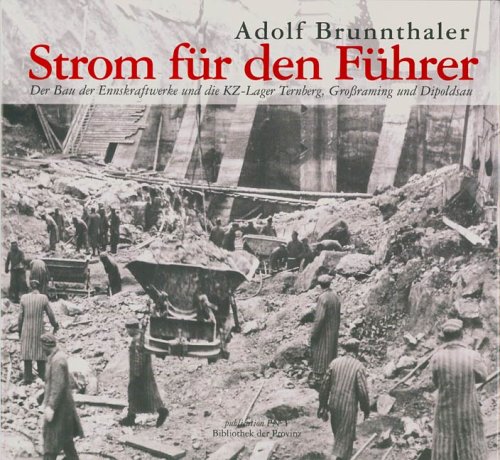

Strom für den Führer

Der Bau der Ennskraftwerke und die KZ-Lager Ternberg, Großraming und Dipoldsau

Adolf Brunnthaler

ISBN: 978-3-85252-344-6

22 x 24 cm, 126 S., zahlr. Abb., graph. Darst., Kt., Hardcover

29,00 €

Momentan nicht lieferbar

Kurzbeschreibung

In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg war die deutsche Wirtschaft von den Reparationszahlungen an die Siegermächte und der damit verbundenen Inflation geprägt. Ende der Zwanziger Jahre erholte sich die Wirtschaft, bis der Börsenkrach in New York eine weltweite Depression auslöste. Durch die Wirtschaftskrise erreichte die Arbeitslosigkeit einen enormen Umfang. Sie steigerte sich von 3% im Jahr 1925 auf etwa 30% im Jahr 1932, was etwa 5,3 Millionen Menschen in Deutschland entsprach.

Bereits die Regierungen vor Adolf Hitler hatten Wirtschaftspläne in Angriff genommen, die eine Staatsverschuldung zugunsten gesenkter Arbeitslosenzahlen vorsahen. Hitler erbte ab 1933 diese Pläne. Die Aufrüstungs- und Schuldenpolitik führte zu einer künstlichen Hochkonjunktur, die deutsche Wirtschaft wurde stark gefördert, die Ausgaben für die Wehrmacht stiegen enorm. Bald stellte sich heraus, dass für den nationalsozialistischen Staat die Marktwirtschaft nicht durchführbar war. Es wurde die Planwirtschaft mit Vierjahresplänen eingeführt. Im Vierjahresplan von 1936 stellte Hitler fest: »Die deutsche Armee muss in vier Jahren einsatzfähig, die deutsche Wirtschaft in vier Jahren kriegsfähig sein.« Hauptziele waren die Steigerung der Eisen- und Stahlproduktion, die Entwicklung von Treibstoff mit künstlichem Kautschuk sowie die Unabhängigkeit von Lieferungen aus dem Ausland bei bestimmten Rohmaterialien. Als die Stahlindustrie ihre Produktion nicht steigern wollte, wurden die Reichswerke Hermann Göring gegründet. Dies führte praktisch zu einer verstaatlichten Produktion.

Der Anschluss Österreichs am 12. März 1938 war eine der Stufen im Expansionsprogramm Hitler-Deutschlands, das auf die Errichtung eines großeuropäischen Wirtschaftsraumes zielte. Es war kein Zufall und von langer Hand vorbereitet, dass das rohstoffreiche Österreich das erste Ziel Hitlers wurde. Die Wirtschaft in der »Ostmark« bzw. dem »Gau Oberdonau« wies vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs keine normale Phase wirtschaftlichen Aufbaues mehr auf. Alle plan- und zwangswirtschaftlichen Maßnahmen wurden sofort auf die österreichischen Gebiete angewandt. Die Gültigkeit des Vierjahresplanes auch für das angeschlossene Österreich wurde bereits am 15. März 1938 verkündet.

Am 26. März 1938 veröffentlichte Hermann Göring, der zuständige Mann für den Vierjahresplan, sein »Aufbauprogramm« für Österreich, das einen 17-Punkte-Katalog enthielt. In Punkt 6 wurden Maßnahmen zur Ausnützung der Wasserkraft erwähnt. Hier blieben aber die Planungen im Anfangsstadium stecken.

Von 1938 bis 1945 wurde eine große Zahl von Kraftwerksbauten begonnen, wobei man durchwegs auf österreichische Projektierungen aus den zwanziger und dreißiger Jahren zurückgreifen konnte. Am 16. Mai 1938 führte Hermann Göring den Spatenstich für das bereits von der Österreichischen Kraftwerke Aktiengesellschaft (ÖKA) projektierte Tauernkraftwerk Kaprun durch. Der Bau der Vorarlberger Illkraftwerke wurde beschleunigt und an Inn, Enns, Donau, Mur und Drau wurde zu bauen begonnen. Der oberösterreichische Zentralraum Linz-Wels-Steyr wurde zu einem großen Rüstungszentrum ausgebaut. Für die großen neuen Industriebauten, vor allem das Hütten- und Stahlwerk der Reichswerke Hermann Göring in Linz, die Linzer Stickstoffwerke sowie die neuen Betriebstätten der Steyr-Daimler-Puch AG, mussten die Energieversorgungskapazitäten entsprechend ausgebaut werden. Neben dem Bau kalorischer Kraftwerke wurde vor allem die Nutzung der Wasserkraft verstärkt.

Die energiewirtschaftliche Erschließung der Enns wurde 1941/42 mit den Bauvorhaben der Staustufen Staning, Mühlrading, Ternberg und Großraming begonnen. Die Kette der Ennskraftwerke hängt eng mit der konzipierten Energielinie vom Erzberg nach Linz zusammen. Von Eisenerz gingen die Erzzüge in die Hermann-Göring-Werke nach Linz. Für die überlangen Transporte mussten die Bahnhöfe ausgebaut werden. Die Hochöfen benötigten ihrerseits den Strom aus den geplanten Ennskraftwerken, konsequenterweise führte auch eine 110 kV-Leitung von Eisenerz nach Linz. So ergab sich ein dichtes Netz an Bau- und Arbeitslagern, das das gesamte Gebiet des oberösterreichischen Ennstals überzog.

Für die Stromversorgung der kleinen Orte waren die Kraftwerke kaum von Bedeutung. Einerseits war der Strombearf noch sehr gering, andererseitswurde die benötigte Energie durch Kleinkraftwerke bereitgestellt. Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge ersetzten ab 1941/42 die zur Wehrmacht eingezogenen Arbeitskräfte.

Der große Schwung des Kraftwerkbaus erlahmte mit der kriegsbedingten Verknappung der Arbeitskräfte und Baustoffe sehr rasch. Den rascher zu bauenden Wärme-Kraftwerken wurde ab etwa 1944 der Vorrang gegenüber der Wasserkraft eingeräumt.

[…]

Rezensionen

Medizin Online Service: Strom für den FührerUnter diesem Titel widmet sich Adolf Brunnthaler dem Bau der Ennskraftwerke und der KZ-Lager Ternberg, Großraming und Dipoldsau.

Blickt man zurück, bekommt manches eine andere Bedeutung, so war das Ennskraftwerk Großraming 1949 die zweitgrößte Energiebaustelle Östererichs und 1951 Europas größtes und leistungsfähigstes Niederdruckkraftwerk. Betrachtet man die Baugeschichte, so wäre sie ohne den Häftlingen aus den KZ-Nebenlagern von Mauthausen nicht denkbar gewesen. Das Traurige an den Außenstellen: Die im Hauptlager üblichen Strafen, Folterungen und Mordtaten waren mit Ausnahme von Giftgas auch in Großraming zu finden: Baum, Bock und Bunker, Erschießen, Erhängen, in den elektrischen Zaun zwingen, Ertränken, Erschlagen, von Hunden zerreißen und verhungern lassen.

Dem Autor gelingt es auf Grund zahlreicher, bislang nicht veröffentlichter Unterlagen eine neues Licht auf dien Entstehung der Ennskraftwerke zu werfen, wonach in Großraming über 1000 und in Ternberg über 400 KZ-Häftlinge aus Mauthausen am Bau waren. Auf Listen führt Brunnthaler alle Verstorbenen (227 in Großraming, 24 in Ternberg und 21 in Dipoldsau) namentlich an. So holt er sie aus der Anonymität und würdigt deren Leben und Verdienste.

(Rezension für das Medizin Online Service vom 15. Mai 2002)