Fritz Schwarz-Waldegg – maler-reisen durchs ich und die welt

Fritz Schwarz-Waldegg, Matthias Boeckl

ISBN: 978-3-85252-700-0

29 x 24 cm, 184 Seiten, zahlr. farb. Abb., Hardcover

29,00 €

Lieferbar

In den Warenkorb

Kurzbeschreibung

[Hrsg. von Matthias Boeckl.]

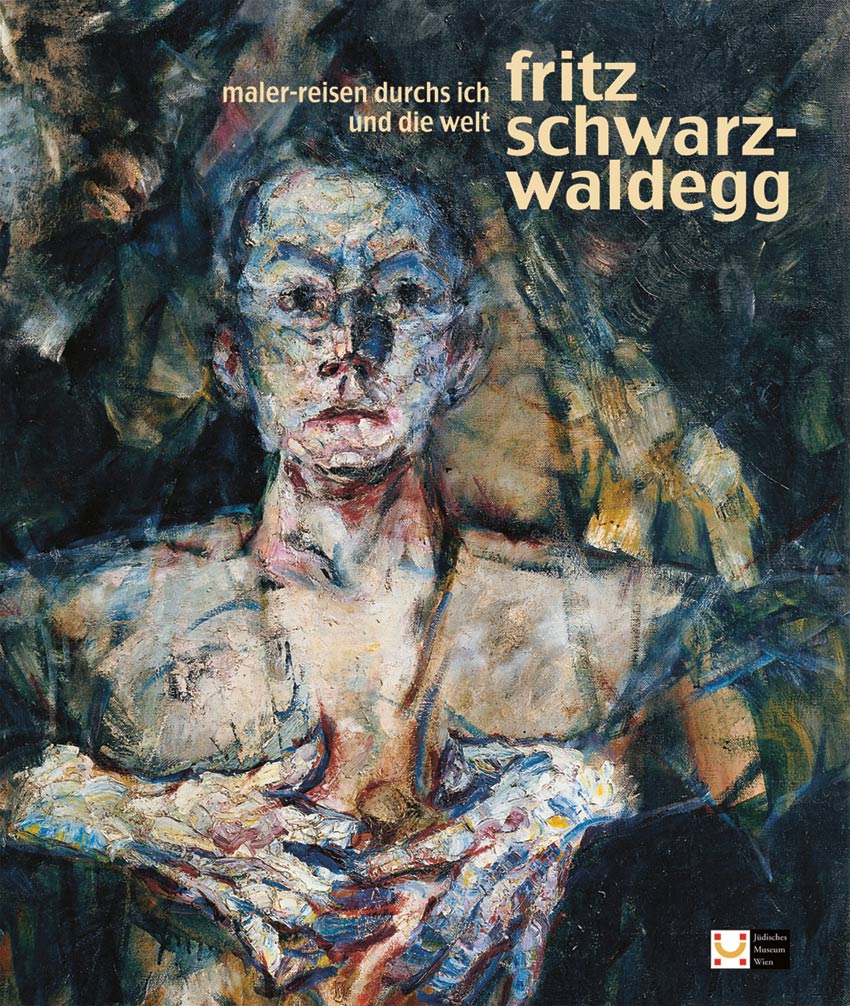

Fritz Schwarz-Waldegg (1889–1942) zählt zu den Pionieren der expressionistischen Malerei Österreichs nach 1918. Im Bann der Neukunstgruppe um Egon Schiele und Oskar Kokoschka sahen viele junge Wiener Maler in der dynamischen Ausdruckskunst eine adäquate künstlerische Reaktion auf die turbulente Zeit rund um das Ende des Ersten Weltkriegs. Ihre Plattform war die Künstlervereinigung „Hagenbund“, die bis zu ihrer Auflösung durch die Nationalsozialisten 1938 das wichtigste Forum für expressive und bald auch für neusachliche Kunst der Zwischenkriegszeit bot. Fritz Schwarz-Waldegg zählt neben Josef Floch, Georg Merkel und Franz Lerch zu den zentralen Persönlichkeiten des Hagenbundes, als dessen Präsident er 1925/26 wirkte. Nach dem „Anschluss“ 1938 aus seinem Atelier vertrieben, arbeitete er bis zu seiner Deportation und Ermordung 1942 im Untergrund. Die Ausstellung des Jüdischen Museums der Stadt Wien ist die erste Retrospektive dieses weitgehend vergessenen, bedeutenden Wiener Malers der Zwischenkriegszeit.

Aufwühlende Bekenntnis-Bilder

In diesem umfassenden Katalog wird erstmals mit einem repräsentativen Querschnitt durch das Oeuvre von Fritz Schwarz-Waldegg sein malerisches Werk in ca. 25 Ölbildern sowie ca. 70 Aquarellen und Zeichnungen aber auch seine Biographie dokumentiert. Vom Frühwerk vor dem Ersten Weltkrieg, das deutlich vom Stimmungsimpressionismus des Kreises um Emil Jakob Schindler geprägt ist, über packende und lebendige Schilderungen vom Kriegsalltag an der russischen Front bis zu den ersten Eruptionen expressionistischer Malerei spannt sich der Bogen der ersten Phase im Oeuvre des Künstlers. Sie dokumentieren die vitale, bewegte Handschrift des Malers in den Kriegsjahren. Unter starkem Einfluss von Oskar Kokoschka und Max Oppenheimer wandte Fritz Schwarz-Waldegg anschließend die existentiellen Aufwühlungen des Jahres 1918 in eine Serie großformatiger Allegorien, die sich mit zeittypischem Pathos zu humanen Grundwerten bekennt. Fritz Schwarz-Waldeggs bekanntestes Werk, das Ölbild „Bekenntnis“ (1920) aus dem Besitz des Belvedere, in dem sich psychoanalytische Interessen spiegeln, bildet das Zentrum einer Gruppe, in der weitere Expressionismus-typische Themen wie „Ewigkeit“, „Quelle“ und „Mann und Kristall“ die Höhepunkte des Oeuvres repräsentieren.

Kosmopolitische Gesinnung

Fritz Schwarz-Waldegg wandte die große künstlerische Energie des Aufbruchs der Jahre um 1919 rasch in eine kosmopolitische Dimension. Zahlreiche Reisen und die dabei entstandenen Bilder zeugen davon. 1921 hält sich Fritz Schwarz-Waldegg in Kopenhagen auf, 1923 am Gardasee und in Rom, 1924 in Paris, wo ein erhaltenes Tagebuch mit Skizzen mehrerer Ausstellungsbesuche entsteht. Schwarz-Waldeggs Reisegefährten Lea Jaray-Bondi, die Besitzerin der Wiener Galerie Würthle, und der Schriftsteller Franz Blei illustrieren das gebildete moderne Kunst-Milieu jener Jahre um die Künstlergruppe Victor Tischler, Josef Floch und andere Künstler, die eine betont kultivierte, frankophile Malerei mit einer gewissen Abstinenz gegenüber avantgardistischen Experimenten betreiben. Weitere Höhepunkte dieser weltoffenen Neugier, die sich in Schwarz-Waldeggs Kunst immer mehr in Richtung Genremalerei wendet, sind seine Reisen nach Spanien (1929) und Bosnien (1933). In der Zeit des Ständestaates (1934–1938) lebt Schwarz-Waldegg weiterhin als bestens etablierter Maler in Wien und beteiligt sich regelmäßig an den Ausstellungen des Hagenbundes. Die Ausstellung dokumentiert diese Jahre mit Genrebildern aus Österreichs Landleben sowie religiösen und historischen Themen, die nun zunehmend das Schaffen bestimmen.

Ermordung und Nachleben

Nach dem „Anschluss“ 1938 vom offiziellen Kunstbetrieb ausgeschlossen, lebt Schwarz-Waldegg bei seiner Schwester und malt vorwiegend Porträts aus dem Kreis der wenigen verbliebenen Freunde und Unterstützer. 1942 wird er nach Minsk deportiert und dort ermordet. Seine Bilder verbleiben zunächst im Besitz der überlebenden Familienmitglieder und befinden sich heute in Privatsammlungen und Museen in ganz Europa. 1968 fand die letzte, von Georg Eisler organisierte Würdigung in der Wiener Secession statt.