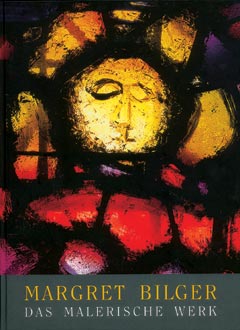

Margret Bilger

Galsfenster, Bildwerke, Tapisserien

Melchior Frommel

ISBN: 3-85252-148-3

31 x 23 cm, 384 Seiten

20,00 €

Momentan nicht lieferbar

Kurzbeschreibung

MARGRET BILGER IM BRIEFWECHSEL MIT ALFRED KUBIN PETRA MARIA DALLINGER „[...] ja, wenn ich die Kraft habe, will ich wohl Bilder machen - ich bin Ihre Bügerin" (Mittwoch, Mai 1939). Margret Bilger im Briefwechsel mit Alfred Kubin. Der „Lebensbericht" Margret Bilgers (von der Künstlerin im Jahre 1968 für ein Holzrißbuch verfaßt und erstmals abgedruckt in: Margret Bilger 1904-71. Ausstellungskatalog 1975, S.25ff) mutet als Biographie des 20. Jahrhunderts in der Reduktion auf einige geradezu zeitlose Stereotype in paradoxer Weise anachronistisch an. Als wesentliche Stationen des Curriculum werden in stark bildhafter Weise geschildert: die Kindheit im bukolischen Ambiente des großelterlichen Parks, die freudige, religiös überhöhte Erwartung der Geburt einer Schwester (die im Spiel mit einem Wachs-Jesulein antizipiert wird), die Mädchenzeit, geprägt von schwärmerischen Neigungen, als deren Konsequenz sie sich tätige Nächstenliebe im Dienste von tuberkulosekranken Kindern auferlegt, ohne dafür tatsächlich geeignet zu sein; eine früh feststellbare, eigenwillige Beharrlichkeit im Suchen nach einem noch gänzlich unbestimmten Weg; die Ablehnung der Verführungen der Großstadt (Bilger verbringt ihre Freizeit zu Beginn der 20er Jahre im Umkreis der Wandervogel-Bewegung und betreut weiterhin kranke Kinder) und eine sich gleichzeitig mit der übergroßen Sensibilität einstellende besondere Begabung zur inneren Sicht und Darstellung der Dinge. Auch für die Schilderung der Anfänge ihrer eigenständigen künstlerischen Arbeit entlehnt Bilger Umschreibungen aus einem religiös eingefärbten Vokabular und spricht unter anderem von der „Unerlöstheit" als einem wesentlichen Moment der künstlerischen Auseinandersetzung mit der „harten Faser". Vor der „Abtrennung von allem", der „Geburt eines Bewußtseins durch schwere Erlebnisse" steht eine höchst unkonventionelle Eheschließung, deren eigentliche Motive und Scheitern in absichtsvollem Dunkel bleiben beziehungsweise in Umschreibungen als eine nicht näher erklärbare Reaktion auf den Tod der Mutter 1933 weitgehend stilisiert und kaschiert werden. Darauf folgt der Rückzug (von Bilger als „Vollzug" bezeichnet) in die Armut und Einsamkeit des Hauses in Leoprächting in Taufkirchen an der Pram, wobei das bewußte Annehmen einer Außenseiterrolle, des Abseitsstehens, die Funk¬tion eines Außenskeletts in einer Zeit innerer Instabilität zu geben vermag. Die Begegnung mit Alfred Kubin wird von Margret Bilger als wesentlicher Impuls in künstlerischer, aber auch menschlicher Hinsicht erfahren und in einem frühen Brief an diesen als „Segen, [...] gerade jetzt, an einem Wendepunkt, an einer Klippe" (nach Pfingsten 1939) bezeichnet. In dieser Zeit findet sie in ihm einen seelenverwandten Dialogpartner, der in den folgenden Jahren der Identitätssuche tatsächliche Ermutigung geben kann, aber auch ein Repertoire an Versatzstücken eines ganz bestimmten, stark stilisierten Selbstbildes beisteuert. Und so trägt in diesen entscheidenden Jahren die Auseinandersetzung mit einem, der diesen Prozeß der „reflexiven Imagearbeit" aus einer gewissen Selbstverliebtheit im Dialog weiter zu vollziehen bereit ist, wesentlich zur Festlegung ihres Selbstverständnisses als Künstlerin und Frau bei. Der Briefwechsel zwischen Margret Bilger und Alfred Kubin, der, ediert von Melchior Frommel und Franz Xaver Hofer in der Kulturzeitschrift „Landstrich" 1997 veröffentlicht werden soll (und für diesen Beitrag freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde), umfaßt 101 Poststücke von Kubin (80 davon Briefe, 21 Karten) und 55 von Bilger (46 Briefe, 9 Karten) aus den Jahren 1938 bis 1956, wobei aufgrund des vorliegenden Materials von einem Verlust von rund 60 Schreiben Margret Bilgers ausgegangen werden muß. Vor allem zwischen 1939 und 1945 kommt es zu einem überaus raschen Austausch von Briefen, die ein Gesprächskontinuum (unabhängig von persönlicher Präsenz) bilden. Margret Bilger besucht Alfred Kubin erstmals am 19. Oktober 1938 und bleibt bis zu seinem Tod 1959 eine treue Freundin, wenn auch ab 1950 ein gewisses Abkühlen in Ton, Umfang und Frequenz der Schreiben zu bemerken ist. Zu Beginn dieser überaus fruchtbaren Beziehung vertraut sich die junge Künstlerin, die sich unter ein wenig abenteuerlichen Umständen „in das eingesperrte Kammer!" (In: Melchior Frommel, Margret Bilger, Die Holzrisse, Wien 1973, S. 20) zurückgezogen hat und dort zu sich zu finden hofft, beinahe rückhaltlos dem bereits arrivier¬ten, allerdings immer noch „an sich laborieren¬den" Meister von Zwickledt an, diesem räumlich und emotional gleichfalls ein wenig aus dem Abseits agierenden älteren Mann, der fortan für sie die Funktion eines Seelenführers, eines „Psychopompen" - eine Mischung zwischen Vater, Lehrer und potentiellem Geliebten -einnimmt. „Sehr geehrte Frau. Auf Ihre Anfrage teile ich Ihnen mit, daß ich also am nächsten Mittwoch Ihrem Besuch entgegensehen werde und andere Abhaltungen für Nachmittag verschieben werde. Es grüßt bestens! Kubin" (14.10.1938) Margret Bilger schreibt Alfred Kubin aus einer anfangs noch nicht eindeutig festgelegten Position der Bewunderung, ja, Verehrung, in gewisser Weise beinahe der einer Schülerin, was sich jedoch in kurzer Zeit ändert und übergeht in eine vorsichtige Form der Annäherung auf der Ebene der mitfühlenden Gefährtin und Frau. An den „50 lieben und verehrten Herrn Kubin", „den innig verehrten", „den guten Meister Kubin" wendet sich seine Bilgerin, „mit tausend tiefen Fäden verknüpft" (vermutlich Mai/Juni 1943), „umarmt ihn seine Bilgerin", ist Margret Bilger seine „Bilgerin und Wandersmann" (nach Pfingsten 1939). Dieses nur in einem Brief überlieferte scherzhafte Spiel mit der Geschlechterambivalenz, das gleichzeitig die Ich- und Freund-Suche impliziert, wird sehr viel konkreter in den den Briefen des Jahres 1939 beigelegten Gedichten thematisiert: „Spiegelbild nicht Frau nicht Mann ein Junge gut sieht es mich an und macht mir Mut." Dort auch wird die kurze Phase des durchaus erotischen Potentials zwischen den beiden wesensverwandten Künstlern evident, das - interpretiert man die Gedichte Margret Bilgers autobiographisch - für sie nicht einzulösen war: „In tiefen Gründen treiben Wesen Einmal nur dürft ich zum Tag genesen Dein Herz wiegen, süßer Augenblick Doch mußt ins Dunkel ich zurück und nichts kann mich erlösen." (Juni 1939)