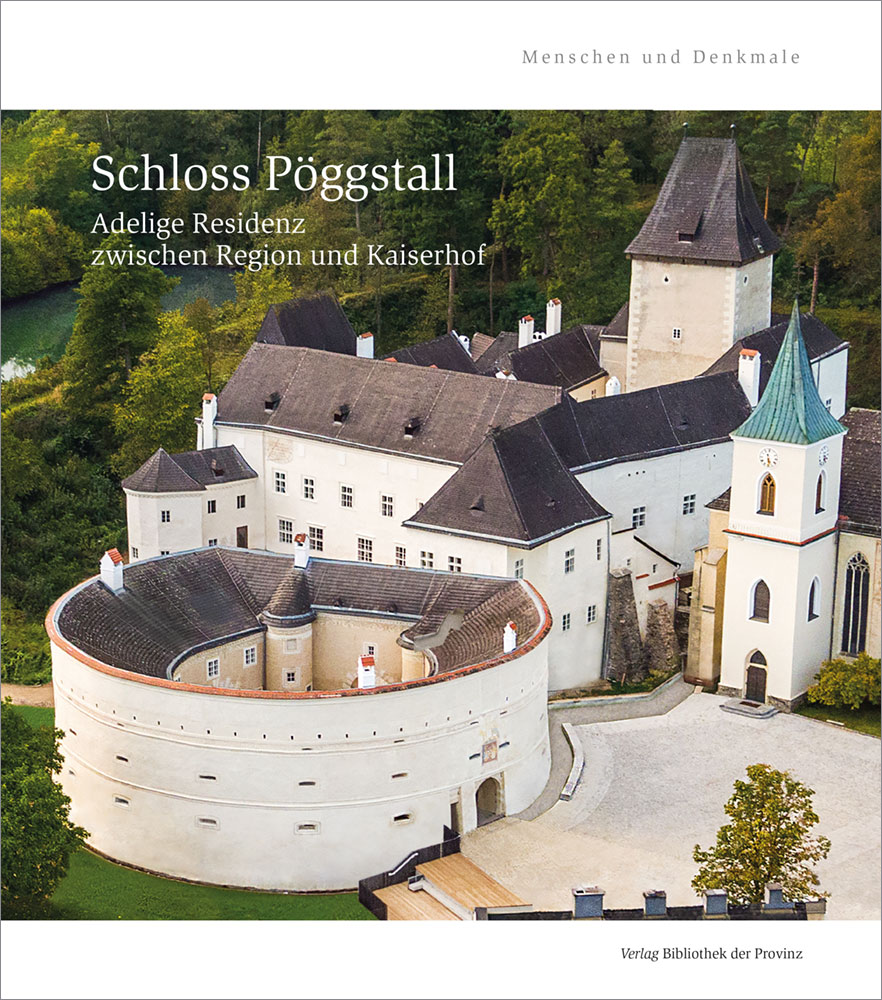

Schloss Pöggstall

Adelige Residenz zwischen Region und Kaiserhof

Peter Aichinger-Rosenberger, Andreas Zajic

ISBN: 978-3-99028-710-1

26,5×23,5 cm, 316 Seiten, zahlr. farb. Abb., Hardcover m. Schutzumschl., fadengeheftet

29,00 €

Lieferbar

In den Warenkorb

Leseprobe (PDF)

Kurzbeschreibung

Wie der Titel des Buches verrät, handelt es sich bei Schloss Pöggstall nicht um ein abgelegenes Schloss „am Land“, sondern um einen bedeutenden Adelssitz. Der Ausbau von der Burg zum Renaissanceschloss fand Ende des 15. Jahrhunderts unter Kaspar von Rogendorf statt, der Rat und Kämmerer Kaiser Friedrichs III. war. Im 19. Jahrhundert wurden die Habsburger selbst Eigentümer, 1919 die Republik Österreich und schließlich übernahm 1986 die Gemeinde Pöggstall das Schloss. Auf den Pfaden der Geschichte des Schlosses zu wandeln, führt also zwangsläufig über die Region hinaus und bietet wertvolle historische Aus- und Einblicke.

Nachdem schon seit 1988 im großen Rondell des Schlosses das „Museum für Rechtsgeschichte“ untergebracht war und bald wieder sein wird, sind die historischen Gemäuer ein idealer Austragungsort der Niederösterreichischen Landesausstellung 2017 mit dem Titel „Alles was Recht ist“. Die zeitgleich eröffnete Sonder- und Dauerausstellung „Schloss Pöggstall – zwischen Region und Kaiserhof“ vermittelt einen Überblick über die Forschungsergebnisse, die in diesem Band ausführlich dargelegt sind. Damit wird Schloss Pöggstall wieder jene Aufmerksamkeit als Ort der Auseinandersetzung mit Kultur und Geschichte zuteil, die es verdient.

[Reihe MENSCHEN UND DENKMALE | Katalog des NÖ Landesmuseums, Neue Folge Nr. 537]

[Peter Aichinger-Rosenberger und Andreas Zajic |

Beiträge von Ralph Andraschek-Holzer, Peter Berzobohaty, Margit Blümel-Keller, Gerhard Floßmann, Nadine Geigenberger, Michael Grabner, Martin Grüneis, Andrea Hackel, Wolfgang Häusler, Wolfgang Huber, Nina Kallina, Herbert Knittler, Helga Kusolitsch, Renate Leggatt-Hofer, Susanne Leiner, Thomas Mahr, Edgar Mandl, Herbert Neidhart, Claudia Riff-Podgorschek, Markus Schmoll, Margit Straßhofer, Katja Unterguggenberger, Elisabeth Vavra, Ulrike Vitovec, Guido Wirth, Bettina Withalm |

Hrsg.: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Gruppe Kultur, Wissenschaft und Unterricht |

Red.-Komitee: Peter Aichinger-Rosenberger, Petra Göstl, Martin Grüneis, Nina Kallina, Andreas Zajic |

Koordination: Petra Göstl, Nina Kallina]

Rezensionen

Herwig Weigl: [Rezension]Eine vielleicht nicht gute, aber wenigstens anwendbare Ausrede für die längst überfällige Besprechung eines Buchs ist der Hinweis, dass es schließlich wert sei, mit einigem Abstand zum ohnehin beachteten Erscheinen wieder in Erinnerung gerufen zu werden. Der hier endlich angezeigte Sammelband erschien rechtzeitig (!) zur Niederösterreichischen Landesausstellung „Alles was Recht ist“, die 2017 im Schloss Pöggstall stattfand und der umfangreiche Untersuchungen und Restaurierungen des Baukomplexes mit bemerkenswerten Ergebnissen vorausgegangen waren. Dass die bau- und kunsthistorische Forschung und historische Untersuchungen eng verschränkt sind, bezeugen bereits die Namen der beiden Herausgeber und die Titel ihrer Beiträge, die verschränkt von der „Nutzergeschichte“ und der „Burg als Bild ihrer Herren“ handeln. Die Geschichte der sukzessive zum „Schloss“ umgestalteten Burg ist in die der zugehörigen Grundherrschaft und der Umgebung eingebettet. Man kann wohl auch verschiedene intendierte Rezeptionsebenen ausmachen: Neben wissenschaftlich schwergewichtigen Aufsätzen stehen solche, die auf wissenschaftlich schwergewichtiger Arbeit beruhen, hier aber knapp und vereinfacht mit ihren hervorstechenden Ergebnissen präsentiert werden – womit in erster Linie die Restaurierungsberichte gemeint sind, aber auch manche, deren Autoren zur Abrundung des Bandes in knapper Weise jahrelange intensive Forschungen zusammenfassen –, und solche, die praxis- und teils gegenwartsbezogen über die Nutzung des Schlosses in der Marktgemeinde Auskunft geben. Der nicht nur dank der zahlreichen Farbabbildungen bunte Band zeigt mit seinen vielen Aspekten exemplarisch, womit eine Burg im Waldviertel regional, überregional und sogar global zu tun haben kann. Dankbar sei festgehalten, dass man von der verbreiteten Unsitte Abstand genommen hat, Abbildungen über zwei nebeneinanderstehende Seiten zu legen, was am Bildschirm dank der gewonnenen Größe eindrucksvoll wirken mag, im Buch durch den unterbrechenden Falz aber ästhetisch devastierend wirkt.

Die 27 Beiträge sollen hier nicht im Detail vorgestellt werden, und wenn manche eingehender präsentiert werden als andere, soll das – im Sinn des oben Festgehaltenen – den Letzteren nicht präjudizierlich sein. Ohnehin muss es erlaubt sein, die beiden einleitenden, den Grund für das Folgende legenden und die anderen an Länge weit übertreffenden Arbeiten der Herausgeber hervorzuheben. Andreas Zajic (S. 13–51) sucht den kaum aufzuhellenden Anfängen von Burg und Kirche Pöggstall nachzugehen und kann dann die Besitzerabfolge von den Herren von Maissau, unter denen die Burg an Bedeutung gewann, über ein kurzes liechtensteinisches Intermezzo und den Ritter, Wiener Ratsbürger und österreichischen Hubmeister Konrad Hölzler (II.) zu den (Herren) von Rogendorf verfolgen. Baumaßnahmen an der Burganlage wie die Renovierung durch Hölzler nach schweren Schäden durch Artilleriebeschuss (1457) und der Ausbau unter dem auch sonst seinen Herrschaften viel Aufmerksamkeit widmenden Finanzmann Kaspar von Rogendorf, aber auch die Genese der kirchlichen Strukturen – die Entwicklung zur Pfarre und das Verhältnis der Kirchen St. Anna im Felde und St. Ägid im Verband der Burg – werden stets im Auge behalten. Kaspars Sohn Wilhelm war Truppenführer für Maximilian I. und Ferdinand I. auf verschiedensten Kriegsschauplätzen, während sich seine Brüder mehr um die Position der Familie im Land kümmerten, aber nicht nur das: Ein Holzschnitt des Rogendorfer Wappens von Albrecht Dürer, der Ankauf einer mexikanischen Federkrone und der Bau des modernen Barbakane vor der Burg zeugen vom internationalen kulturellen Horizont der „Waldviertler“ Adeligen. Mehr schillernd als glänzend war die Karriere Christophs aus der nächsten Generation, der hoch verschuldet ins Osmanische Reich und später nach Frankreich floh, was zur Konfiskation seiner Herrschaften und zur Anlage einer erstrangigen Quelle, eines Inventars des Schlosses Pöggstall, führte (1548). Die Familie hielt die Herrschaft dann noch ein halbes Jahrhundert, bevor diese an die Sinzendorfer fiel, auf die weitere Adaptierungen des Schlosses zurückgehen, das sich aber um 1700 als ziemlich vernachlässigt darstellte. Nach mehreren Besitzerwechseln gelangte es 1795 in habsburgischen Familienbesitz, später an die Republik und schließlich an die Gemeinde.

Parallel zu Zajic beschreibt Peter Aichinger-Rosenberger (S. 53–119) die bauliche Entwicklung der, wechselnden Bedürfnissen entsprechend, immer repräsentativer werdenden Anlage ausgehend von der Burg des 13. Jahrhunderts mit zahlreichen Plänen, Rekonstruktionen und Fotos des erhaltenen Baubestands, beruhend auf seinen und Ronald Woldrons Untersuchungen im Vorfeld der Sanierung, die von Grabungen und dendrochronologischen Probenahmen begleitet war. Auf Anschaulichkeit wird geachtet. Auf den Grundrissen sind die jeweiligen Bauphasen farbig hervorgehoben, manche Fotos wurden nachbearbeitet, etwa um für Ungeschulte nicht leicht erkennbare Unterschiede im Mauerwerk – wie bei vermauerten Zinnen – deutlich zu machen. Bemerkenswert sind erhaltene Balkendecken und hölzerne Vertäfelungen aus dem 15. Jahrhundert, aus dem auch Modernisierungen für den Einsatz von Feuerwaffen stammen. Imposant ist das Ausmaß der Eingriffe unter Kaspar von Rogendorf mit verstärkten Außenanlagen, einem monumentalen Torbau, einer großen Halle und dem Neubau der Kirche vor der Burg. Das 16. Jahrhundert brachte dem Schloss modische Arkaden im Hof, erhaltene Wandmalereien und die erwähnte, pragmatisch auch als Stall verwendete Barbakane, als deren Architekt Johann Tscherte, Kollege Wilhelms von Rogendorf bei der Verteidigung Wiens 1529 und wie dieser in Kontakt mit Dürer, vorgeschlagen wird. Unter den Sinzendorf kam es zur wohnlicheren Ausgestaltung, auch mit stuckierten Decken, damals einer repräsentativen Neuerung, und zu Regulierungen an den Fassaden. Im 18. Jahrhundert waren Sanierungen erforderlich, die vor allem Karl Anton von Seldern als neuem Besitzer zu verdanken sind; weitere Maßnahmen und die Raumnutzung in der habsburgischen Periode sind gut dokumentiert. Gravierend für das Erscheinungsbild war der Abbruch der oberen Geschoße des Bergfrieds und des Torturms.

Einen Aspekt vertiefend greift Renate Leggatt-Hofer (S. 121–131) die Tätigkeit der italienischen Künstler Pietro Ferrabosco und Bernardin Comata beim Ausbau der Wiener Hofburg und im Schloss Pöggstall auf, wobei außer der Präsenz der Rogendorfer mit ihren hohen Hof- und Landesämtern in Wien wieder Tscherte als möglicher Vermittler auftritt. Hierher hätte auch eine weitere Gruppe von Beiträgen gepasst, die es nach weiter unten im Band verschlagen hat: Andreas Zajic (S. 261–273) beseitigt den erst im 20. Jahrhundert erhobenen Anspruch, in Pöggstall hätte sich eine „originale Folterkammer“ erhalten, restlos und hoffentlich nachhaltig und erweist den dafür gehaltenen Raum und wesentliche Teile seiner Einrichtung als Produkt spezifischer, etwa auch in der Laxenburger Franzensburg anzutreffender Mittelalterromantik. Ein 1548 im Speisesaal inventarisierter „gefängkhnus sidl“ (S. 266), der unerklärt bleibt, könnte vielleicht als Fangstuhl, wie einer in Ambras erhalten ist (https://www.khm.at/objektdb/detail/86488/ [26.4.2020]), und damit als Scherzartikel für alkoholreiche Feste zu verstehen und nicht unter die Rechtsaltertümer zu rechnen sein. Eine „eiserne Kuh“, die einer verbreiteten antiken Horrorgeschichte entstiegen ist, ist wohl eher ein Gerät für Schandstrafen als eines für Hinrichtungen. Auch die Vorstellung des Grabdenkmals Georg Ehrenreichs von Rogendorf (gest. 1590), das aus der Schlosskirche in die Filiale St. Anna im Felde transferiert wurde (Andrea Hackel, Susanne Leiner, Andreas Zajic, S. 197–207), eine bildkritische Untersuchung von Ansichten der Burgen Pöggstall und Mollenburg (Ralph Andraschek-Holzer, S. 283–289) und die Identifizierung der Letzteren als exzeptioneller Hintergrund eines 1518 datierten Porträts Georgs von Rogendorf (Derselbe und Andreas Zajic, S. 291–295) hätten hier anschließen können.

Ein Block kurzer Beiträge dokumentiert, ohne technische Details, die Planung und Durchführung der Restaurierung des Schlosses nach gründlichen Bestandserhebungen aus Sicht des Denkmalschutzes (Markus Schmoll, S. 133–135) und mit Informationen zur Archäologie (Nadine Geigenberger, S. 137–141), zur Einpassung heutiger infrastruktureller Anforderungen (Helga Kusolitsch, S. 143–149), zur Dokumentation von Putz, Böden, Beschlägen u. a. in Räumen und an Fassaden (Margit Blümel-Keller, Edgar Mandl, Katja Unterguggenberger, S. 151–161), zum Stuck (Thomas Mahr, S. 163–165; Renate Leggatt-Hofer, S. 167–175) und zur farblichen Fassung des Arkadenhofs (Claudia Riff-Podgorschek, Peter Berzobohaty, S. 177–183).

Weiter ins Umfeld führt Wolfgang Huber (S. 185–195), der die Kirchen im Pöggstaller Raum, nämlich beide in Pöggstall und die in Weiten, Heiligenblut und Neukirchen am Ostrong, mit ihrer spätmittelalterlichen Ausstattung vorstellt. Mehrfach kommt Herbert Neidhart als einer der unentbehrlichen lokalen Forscher zu Wort, der einen Abriss der Geschichte Pöggstalls (S. 209–217) bietet und die Aktivitäten des ehemaligen Offiziers Joseph von Fürnberg (gest. 1799) als Besitznachfolger Selderns in Pöggstall schildert, der die Ressourcen der Herrschaft mit Holzwirtschaft, Schafzucht, Glas- und Papierproduktion und Tavernen modern zu kommerzialisieren versuchte, eine Schwemmstrecke für sein Holz wie auch eine Poststraße anlegte (S. 219–227) und Ansichten seiner Besitzungen (S. 229–233) anfertigen ließ, aber letztlich scheiterte. Das leitete den Übergang Pöggstalls an die Habsburger, über 300 Jahre nach der Belehnung des im Gegensatz zu Fürnberg erfolgreichen Finanz- und Ämterjongleurs Kaspar von Rogendorf durch Friedrich III., ein. Den „Freien von Raxendorf“, eine seit dem 15. Jahrhundert nachweisbare Gerichtsgemeinde von Freieignern, die der Herrschaft Weitenegg unterstanden, und dem „Wanderer im Waldviertel“ Johann Anton Friedrich Reil, der im Vormärz eine eingehende und nicht immer idyllische Beschreibung des Gebiets verfasste, widmen sich Gerhard Floßmann (S. 235–239) und Wolfgang Häusler (S. 241–243). Ein kompakter Überblick Herbert Knittlers zur Waldviertler Teichwirtschaft (S. 245–249) und ein Abriss Elisabeth Vavras zur grundherrschaftlichen Rechtsprechung (S. 251–255) beschließen den „Umfeld“-Teil.

Der letztgenannte Beitrag leitet über zur an verschiedenen Orten und schließlich in Pöggstall untergebrachten Rechtsgeschichtesammlung des Landes Niederösterreich (Elisabeth Vavra, S. 257–259), der sonstigen musealen Nutzung des Schlosses im 20. Jahrhundert (Ulrike Vitovec, S. 279–281) und zu den Perspektiven seiner aktuellen und künftigen Nutzung als Gemeinde- und Kulturzentrum (Margit Straßhofer, Guido Wirth, S. 275–277) im Sinn der ansässigen Menschen. Den Abschluss bildet ein Resümee zu „Genese und Konzept der Sonder- und Dauerausstellung“ in der Barbakane, das zugleich auch eines des Bandes ist und von kurzen Vorstellungen der an der Forschung, Restaurierung und Revitalisierung beteiligten Disziplinen und ihrer Methoden begleitet wird (S. 296–304). Als „Katalog zum Ausstellungsbereich Weltkunst im Weitental“ stellt Andreas Zajic (S. 305–311) 14 rogendorfische Memorabilia – Urkunden, Porträts, den Wappenholzschnitt Dürers, den Kostümharnisch Wilhelms und das nunmehr als Rogendorf-Gebetbuch beanspruchte „Croy-Gebetbuch“ (ÖBN Cod. 1858) – vor.

Mit dem Band gelingt eine bemerkenswerte Balance zwischen wissenschaftlicher Forschung, Wissenschaftsvermittlung und, dank seiner optisch gelungenen Gestaltung, repräsentativem Coffee-table-book, und das sicher ganz im Sinn der Inhaber der Anlage – der Haudegen und Mäzene, Waldviertler Grundherren und europaweiten Akteure, guten und schlechten Wirtschafter, kulturellen Innovatoren und vergangenheitsbastelnden Romantiker und schließlich der staatsbürgerlichen Pöggstallerinnen und Pöggstaller in der demokratischen Republik –, denen ihr Schloss zu Repräsentation, honor und Nutzen dient.

(Herwig Weigl, Rezension im Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich 86, 2020, S. 417 ff.)

Weitere Bücher des Autor*s im Verlag:

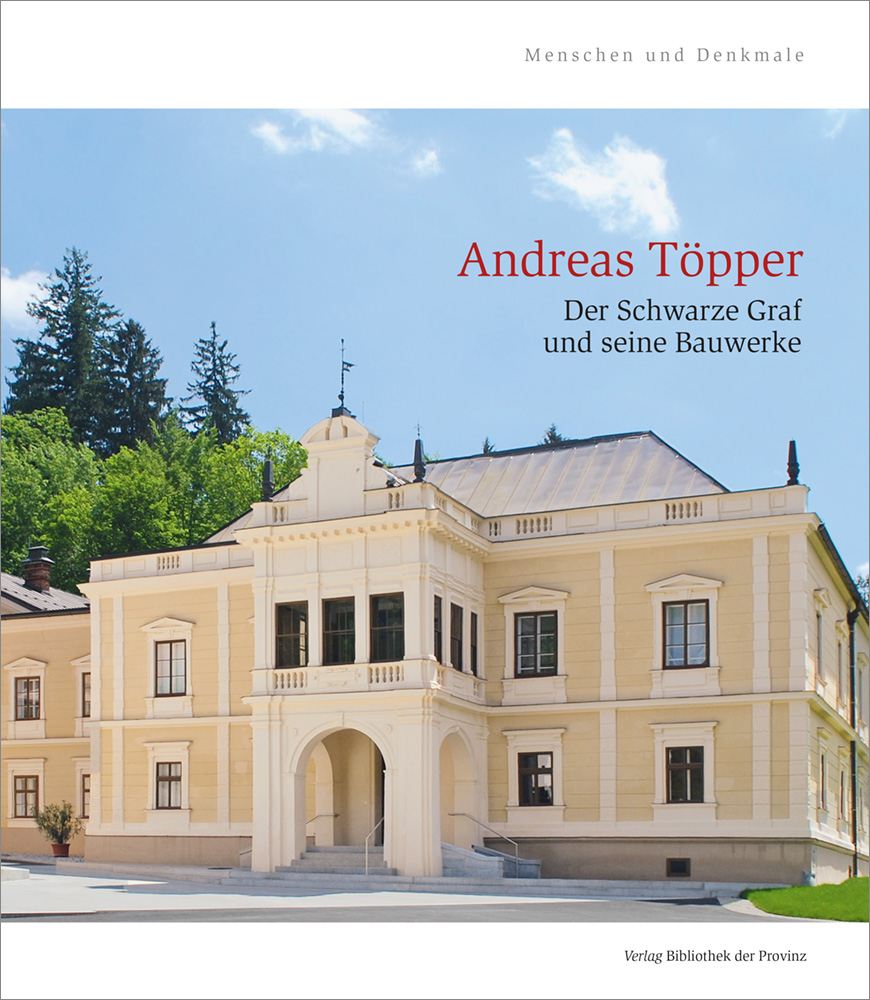

Andreas Töpper – Der Schwarze Graf und seine Bauwerke

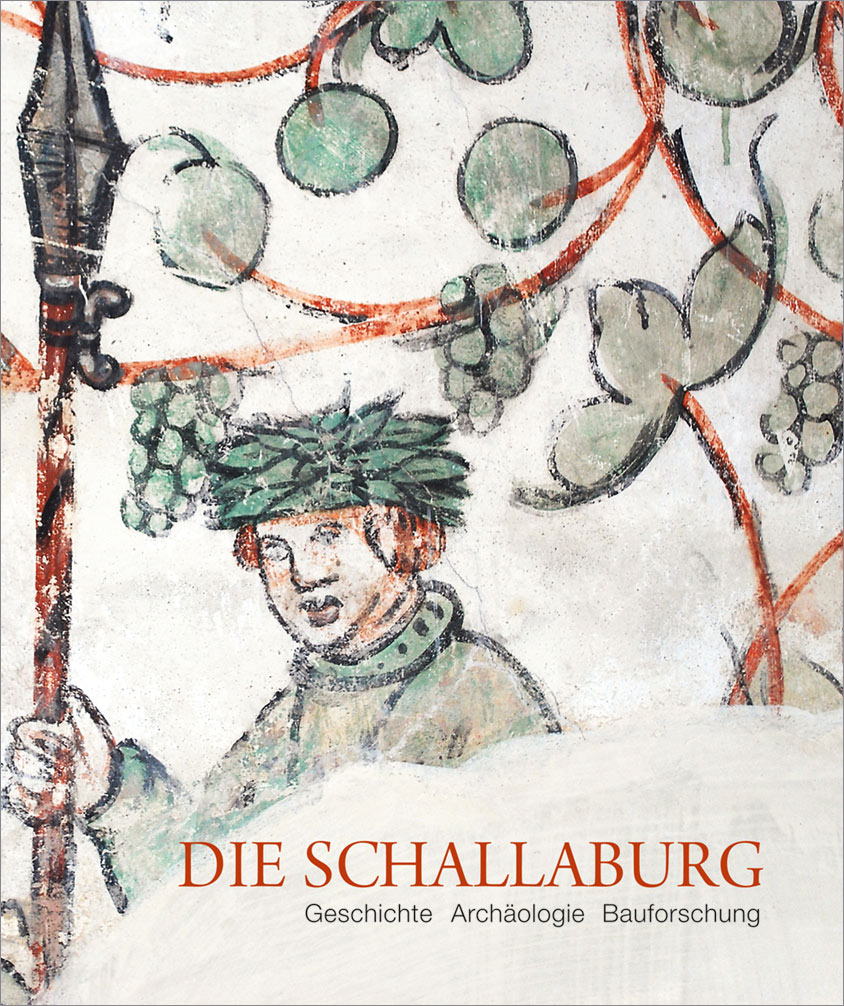

Die Schallaburg

Ehemalige Synagoge St. Pölten

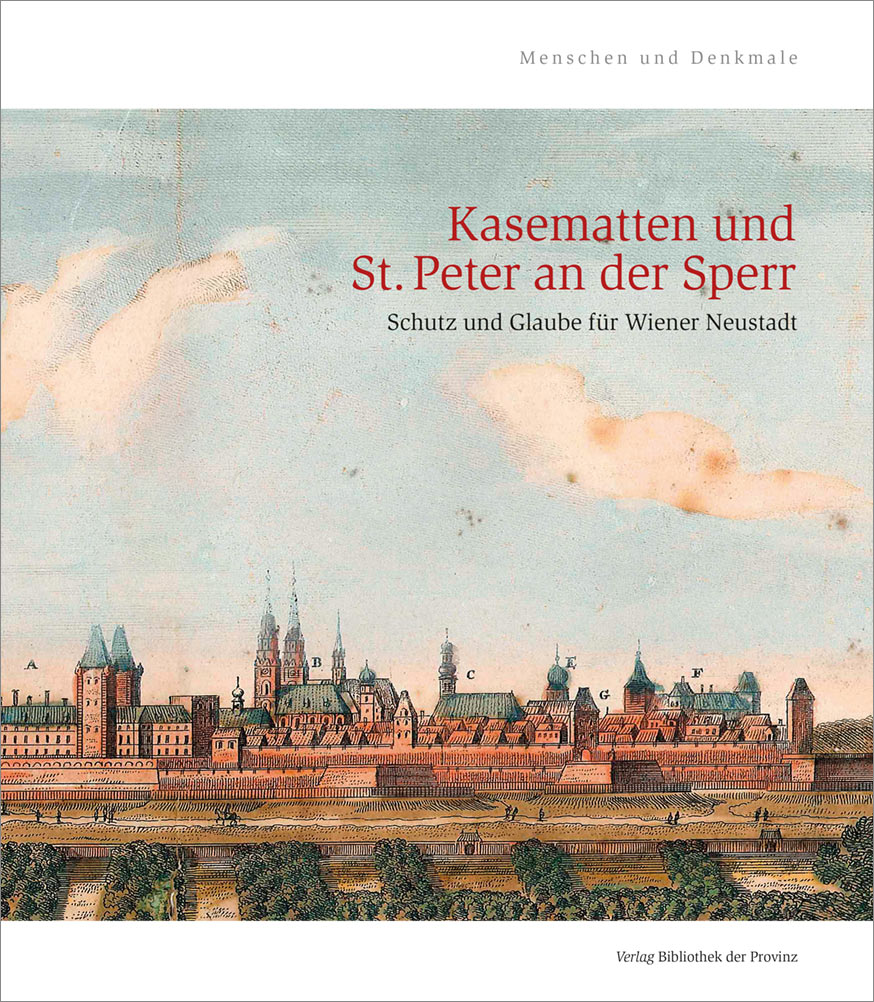

Kasematten und St. Peter an der Sperr

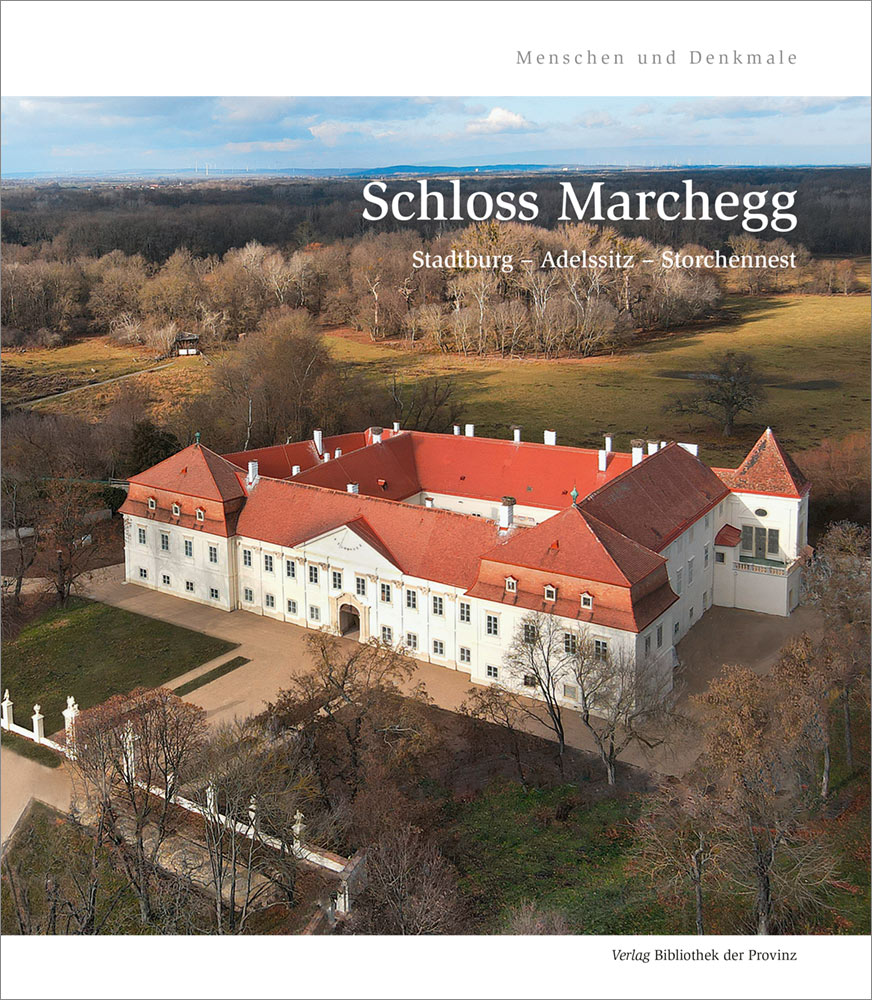

Schloss Marchegg