Halber Vater, ganzer Sohn

Weshalb ich meinen Vater gefunden und ihn nie getroffen habe

Peter Pressnitz

ISBN: 978-3-99126-009-7

19 x 12 cm, 138 Seiten, m. Abb., Hardcover

€ 15,00 €

Lieferbar

In den Warenkorb

Leseprobe (PDF)

Kurzbeschreibung

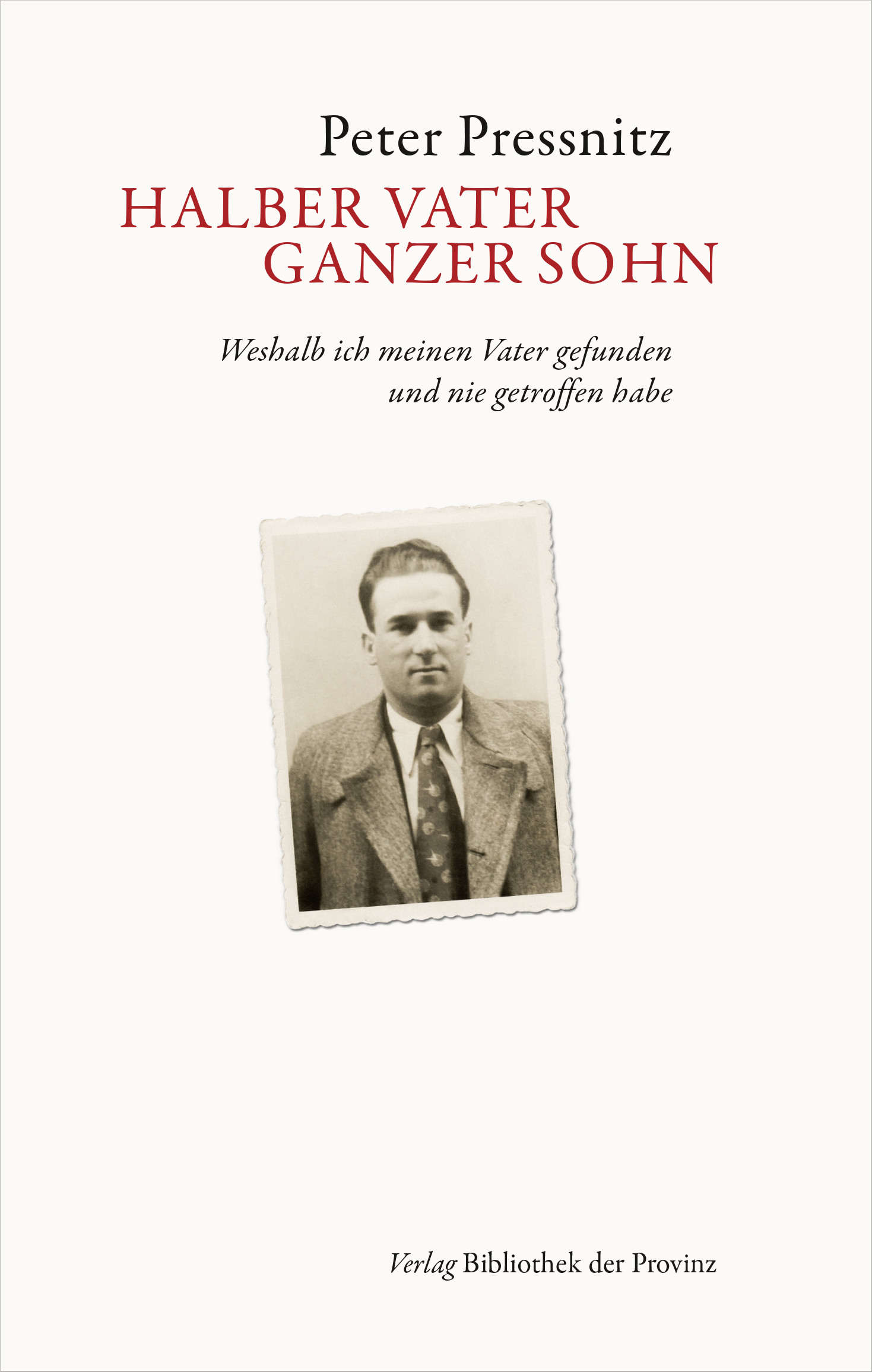

Meinen Vater Franz PAUL, 1915 geboren, haben Kriegserlebnisse als Sanitäter an der Ostfront nach Rückkehr aus der Gefangenschaft seelisch erkranken lassen: PAUL leidet an religiösem Wahn, will die Menschheit durch Mumifizierung von Leichnamen retten und tritt für die Auflassung aller Schlachthöfe und Friedhöfe ein. Weil er sich im Nachkriegs-Österreich noch dazu als aufsässig zeigt, Politiker beleidigt und ihm Betrugsvergehen zur Last gelegt werden, wird er von Amts wegen »entmündigt«. Aus der Psychiatrie wird er erst nach einem sieben Jahre währenden Kampf um die Freiheit entlassen.

In einer »Doppelhelix« der Erzählstränge wird einerseits das Leben dieses Außenseiters beschrieben, das aus Patientenberichten, Zeitungsartikeln, Gerichtsurteilen und Gutachten über Jahre recherchiert wurde, und andererseits jenes des vaterlos Aufgewachsenen, des Geschichtsschreibers: Wie ist es dem Sohn mit dem schwierigen Material ergangen, und was hat die Begegnung mit bis dahin unbekannten Halbgeschwistern ausgelöst? Was soll der Suchende nun mit all dem »Zeugs« anfangen – wenn der Vater ein wahnhaft Getriebener, ein Kleinkrimineller am Rand der Gesellschaft war?

Exemplarisch werden zeitgeschichtliche Elemente des Nachkriegs-Österreich, des Justiz- und Psychiatriewesens offengelegt. Patientenberichte und andere Dokumente jener Zeit deuten durchwegs auf die fehlende Wahrnehmung von Traumata von Kriegsteilnehmern und jedenfalls auf einen Mangel von Empathie hin.

Die Erzählung folgt einem Rhythmus des Perspektivenwechsels – auf Distanz folgen Emotionen, und diese wiederum führen zu Erkenntnis und Reflexion. Scham und Trauer bekommen ihren angemessenen Raum. Ebenso wie die Beschreibung der Prozesse, die den Autor – am Beispiel des Todes seines jüngeren Sohnes – zum Urthema väterlicher Bindung oder des Fehlens einer solchen heranführen.

Abgespaltene und verborgen gehaltene Familienthemen aufzugreifen ist ein lohnender Prozess, wenn auch mitunter schmerzhaft. Menschen der Kriegs-Folgegeneration ermöglicht er dadurch, sich selbst besser zu verstehen oder besser verstanden zu werden. Dazu will der Autor ermutigen.

Rezensionen

Arn Strohmeyer: Wenn die Suche nach dem eigenen Vater zur Suche nach der eigenen Identität wirdEine wie wichtige Rolle ein emotional ausgeglichenes, mit einem Wort harmonisches Elternhaus für die Entwicklung von Kindern spielt, bedarf keiner Erklärung. Auch für die Folgen des umgekehrten Falles, wenn die Verhältnisse desolat und disharmonisch sind, braucht man keine Erläuterung. Das alles ist bekannt. Zu diesem Komplex gehören auch durch widrige Umstände zerrissene Ehen, wenn also ein Ehepartner völlig fehlt und der andere allein die Last der Erziehung trägt. Gerade Kinder nach 1945 hatten infolge der chaotischen Kriegs- und Nachkriegswirren unter solchen Umständen zu leiden.

Der Wiener Autor Peter Pressnitz schildert in einem jetzt erschienenen Buch seinen ganz speziellen Fall: Sein Vater kam nach traumatischen Kriegserlebnissen in der Sowjetunion seelisch schwer angeschlagen in die Heimat zurück. Er entwickelte religiöse Wahnideen, wollte die Menschheit durch die Mumifizierung von Leichnamen retten und trat für die Abschaffung von Schlachthöfen und Friedhöfen ein. Auf Grund dieses psychischen Leidens war eine Integration ins zivile Alltagsleben kaum noch möglich. Die Ärzte diagnostizierten „paranoide Schizophrenie“. Es begann eine furchtbare Karriere, die sich im Wechsel zwischen Heilanstalten und Gefängnissen abspielte. Seine Ehe zerbrach, Peter wuchs bei der Mutter und den Großeltern auf und hat den Vater nie kennengelernt.

Der Sohn geht zwar seinen eigenen privaten und beruflichen Weg, aber aus der Sehnsucht nach dem Vater, den er nie hatte, entwickelt er mit der Zeit den starken Wunsch, das Leben und das Schicksal des Vaters zu erforschen, der inzwischen verstorben ist. Er recherchiert in den Archiven von Behörden, Gerichten und Heilanstalten und langsam formt sich das tragische Bild dieses Mannes heraus, dessen Leben die barbarische Grausamkeit des Krieges zerstört hatte. Das Wissen, wer der Vater war, lässt auch den Sohn innere Ruhe finden, er kann Frieden mit ihm schließen. Die Suche nach dem Vater war so auch zur Suche nach der eigenen Identität geworden.

Diese an sich schon äußerst betroffen machende Geschichte, die Pressnitz mit großer Eindringlichkeit erzählt, hat auch noch ihren brisanten politisch-historischen Hintergrund. Denn der Autor entdeckt bei seinen Recherchen, dass ein psychiatrischer Gutachter, dessen Ausführungen den Vater mehrmals hinter die Mauern von Heilanstalten brachte, schwer NSbelastet war. Dieser Psychiater missbrauchte als Stationsleiter der „ReichsausschußAbteilung“ an der Wiener „Euthanasie-Klinik“ Am Spiegelgrund behinderte Kinder für Forschungszwecke und war an ihrer Ermordung beteiligt. Die Richter des Justizapparates spielten eine ähnlich verhängnisvolle Rolle.

Peter Pressnitz hat ein sehr mutiges Bekenntnisbuch geschrieben – mutig, weil er tiefe Einblicke in das Innenleben seiner eigenen Psyche gewährt und auch in das seiner kaputten Familie. Aber nur die Wahrheit – das haben die Erkenntnisse der Psychoanalyse gelehrt – macht frei. Und deshalb ist sein Buch nicht nur für ihn selbst, sondern auch für das historische Verständnis einer barbarischen Zeitepoche und ihre Folgen äußerst wertvoll.

(Rezension: Arn Strohmeyer*, Journalist und Autor, Bremen)

Nadja Kupsa: „Was ich von meinem Vater habe, ist eine Fülle skurriler Geschichten“

Peter Pressnitz hat seinen Vater nie getroffen – aber vor kurzem ein Buch über ihn veröffentlicht. Es trägt den Titel: „Halber Vater, ganzer Sohn“

„Ich habe meinen Vater nie kennengelernt. Meine Mutter sprach nie über ihn, er war bei uns zu Hause ein Tabu. Dass mein Stiefvater nicht mein leiblicher Vater ist, wusste ich. Ich traute mich aber auch nicht, nach meinem echten Vater zu fragen. Die Situation war nicht leicht für mich.

Als ich in meinen 30ern war, beschloss ich, mehr über meinen Vater herauszufinden. Es war ein komisches Gefühl, dass da jemand ist, von dem ich genetisch abstamme, dem ich auch sehr ähnlich sehe – über den ich aber gar nichts weiß. Ich begab mich auf die Suche und erfuhr, dass mein Vater Franz Paul einige Jahre nach seiner Rückkehr aus dem Krieg mehrmals in der Psychiatrie war, davon sieben Jahre in Gugging. Die Kriegserlebnisse als Sanitäter an der Ostfront haben ihn wohl seelisch erkranken lassen. Ich durchstöberte das Archivmaterial zu den Psychiatrie-Aufenthalten, aus denen hervorging: Mein Vater litt an einem religiösen Wahn, sah sich als Messias, wollte Leichname mumifizieren lassen und setzte sich für die Auflassung aller Friedhöfe und Schlachthöfe ein. Mein Vater war auch Vegetarier und sammelte für den Tierschutz. In Zeitungsartikeln aus den 70er-Jahren las ich, dass er offenbar Spendenbetrug beging.

Ich entschied mich, meine Erkenntnisse in Buchform zu veröffentlichen. Es war mir wichtig, meinem Vater, diesem Außenseiter, Sonderling und Grenzgänger, etwas an Würde und Respekt zurückzugeben. Durch das Aufschreiben seiner Geschichte löste sich auch mein ureigenes Thema, also das des ‚vaterlosen Sohnes‘. Gelegentlich sage ich zu Freunden: Wenn ich sonst schon nichts von meinem Vater hatte, ist seine Hinterlassenschaft eine Fülle dramatischer und skurriler Geschichten. Was hätte ich denn schon Packendes über ihn schreiben können, wäre er ein Buchhalter, ein Beamter oder ein arbeitsamer Handwerker gewesen?“

(Nadja Kupsa, Lisa Breit, veröffentlicht am 12. Juni 2022 via Online-Standard)

https://www.derstandard.de/story/2000136415048/sechs-toechter-und-soehne-ueber-die-beziehung-zum-papa

Uwe Mauch: Versöhnung mit einem verstörenden Vater

Familiengeschichte. Sein Erzeuger war kleinkriminell – und ungeliebt im restriktiven Nachkriegsösterreich. „Er war aber auch Opfer eines mörderischen Regimes“, weiß Peter Pressnitz nach seinen Recherchen

„Betrüger sammelte für sich statt für Tiere“, berichtete der KURIER am 24. Juni 1975. Am 21. Oktober 1975 titelte Ernst Bieber, ein langjähriger Reporter dieser Zeitung: „,Präsident‘ ließ das Sammeln nicht.“ Fast auf den Tag genau vier Jahre später lautete eine ebenso unschöne Schlagzeile: „Betrug imNamen Buddhas.“

Peter Pressnitz, 71, hat diese drei Zeitungsartikel in einem Ordner neben Akten und Protokollen aufbewahrt. Pressnitz ist der Sohn des „Präsidenten“. Er kennt den eigenen Vater aber nur vom Hörensagen und dank seiner langjährigen Recherchen.

„Wer ist mein Vater?“

„Ich bin natürlich nicht stolz auf einen Vater, den man in jedem Fall als kleinkriminell bezeichnen muss“, erklärt der Sohn beim Gespräch mit dem KURIER in seiner Wohnung in Wien-Kalksburg. Doch es gibt auch eine zweite Seite.

Peter Pressnitz ist nicht nach seinem Vater geraten. Er wurde in Linz geboren, er verbrachte die ersten sechs Lebensjahre bei seinen Großeltern in der Weststeiermark, die Schulzeit dann bei seiner Mutter und seinem Stiefvater in Innsbruck. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre arbeitete er als Spezialist für Steuerrecht für einen international tätigen österreichischen Konzern im Anlagenbau, ehe er sich mit 50 ehrenamtlich als Berater im Sozialbereich engagierte.

Doch Arbeit ist nicht alles im Leben eines aufgeklärten Menschen. Lange, mal mehr, mal weniger, begleitet hat ihn die Frage: „Wo bin ich her? Wer ist mein Vater?“

Seine Mutter konnte diese Frage nicht beantworten, und eine Anfrage beim damaligen Bürgermeister von Wien, im Büro von Leopold Gratz, gab ihm die traurige Gewissheit, dass sein Vater inzwischen nicht mehr am Leben war.

Mit 52 ging Peter Pressnitz dem eigenen Vater gezielt nach: Im Landesarchiv in St. Pölten entdeckte er, dass man Franz Paul, Jahrgang 1915, aufgrund religiöser Wahnvorstellungen „sieben Jahre lang in der Nervenheilanstalt in Gugging weggesperrt hat“.

Langsam lichteten sich die Nebel: „Offenbar hat er seine Erlebnisse als Wehrmachtsangehöriger im Zweiten Weltkrieg nicht verarbeiten können“, so Pressnitz, der seine Recherchen in einem Buch verarbeitet hat […]. „Vor

dem Krieg hat er in Wien ein eher unauffällig-kleinbürgerliches Leben geführt.“

„Warnung vor dem Hass“

In einem zentralen Kriegsarchiv in Berlin erfuhr Peter Pressnitz, dass sein Vater als Sanitäter in Russland und in der heutigen Ukraine im Einsatz war. Ist das die Erklärung für den seltsamen Totenkult nach dem Krieg? „Er war zum Beispiel der Überzeugung, dass Tote wieder lebendig werden, würde man sie nur mit Ölsalben behandeln.“

Irgendwann fand Peter Pressnitz jedoch heraus, dass über seinen Vater auch der ehemalige Nazi-Psychiater Heinrich Gross zwei negative Gutachten geschrieben hat, was er durchaus als „eine Täter-Opfer-Umkehr“ bewertet.

Zudem dürften jüngere Kollegen von Gross Zweifel geäußert haben, ob denn das Wegsperren des Verwirrten, aber insgesamt Harmlosen wirklich die beste Lösung ist.

Im größeren Kontext sieht Pressnitz sein Buch auch als „Plädoyer für die Demokratie und eine Warnung vor dem Hass auf Andersartige“.

Der Autor erklärt dazu: „Sie haben meinem Vater sieben Jahre seines Lebens gestohlen.“ Er sagt das nicht anklagend, aber er will es doch gesagt haben. Was er für sich verbuchen kann: „Ich habe einem Mann, der viel Verachtung und Ablehnung erlebt hat, etwas von seiner Würde zurückgegeben.“

(Uwe Mauch, Rezension im Kurier vom 22. Februar 2024, S. 14)

https://kurier.at/chronik/oesterreich/warum-er-sich-mit-seinem-verstoerenden-vater-versoehnte-familiengeschichte/402788431