Déjà-vu

Roman

Georg Petz

ISBN: 978-3-99028-003-4

19 x 12 cm, 190 S.

15,00 €

Lieferbar

In den Warenkorb

Kurzbeschreibung

»Déjà vu« von Georg Petz ist ein Kriminalroman, der aus der breiten Masse des Genres wohl in jeder Hinsicht unzweifelhaft hervorsticht. Dem nouveau roman und seinen musikalischen Kompositions prinzipien vergleichbar, entwirft »Déjà vu« bereits auf den ersten Seiten, mit den ersten knappen Bildern eine düstere Wirklichkeit irgendwo zwischen graphic novel und film noir, in der die beiden Hauptfiguren – Sergeant und Camille, eine Prostituierte – sich ebenso auf die Spur einer Entführung heften, die am Beginn des Buches angedeutet wird, wie sie sich auf die Suche nach der eigenen Orientierung begeben.

In zugleich albtraumartigen wie auch poetischen Bildern tasten sich Sergeant und Camille entlang der Grenzen zwischen Erinnerung und Erleben, zwischen ihrer Phantasie und einer Realität, die bis weilen selbst als das eigentliche Verbrechen erscheint.

Wem kann man trauen, welchen Indizien glauben, wenn man nicht einmal sich selbst glauben kann?

Die Spannung, die »Déjà vu« während der Lektüre erzeugt, nimmt sich dabei anders an, als der leidenschaftliche Krimileser es bisher gewohnt ist: Sie setzt breiter an und sie fasst tiefer, sie geht unter die Haut und schonungslos über die Grenze zwischen der Welt des Buches und der seines Lesers.

Melancholisch, erotisch, philosophisch und melodisch zugleich – »Déjà vu« verknüpft auf faszinierende und unterhaltsame Weise die Philosophie Jean Baudrillards oder Roland Barthes mit den Bilderwelten Edward Hoppers zu einem in der jungen Gegenwartsliteratur einmaligen Kriminalfall.

Rezensionen

Eva Schäffer: Ein Seargant, ein Sonett, viele Rätsel"Deja-vu", der neue Roman von Georg Petz, erweist sich als äußerst fintenreicher Thriller.

Ein sonderbares Hotel ist vorrangiger Schauplatz des Buches. Das Haus verfügt über keine Adresse, die Zimmer tragen keine Nummern, das Personal scheint nur aus der mückenjagenden Reinigungsfrau und dem ständig telefonierenden Portier zu bestehen. Zu den wenigen Gästen zählt die zentrale Figur von "Déjà-vu", ein Mann namens Sergeant - der, als er gefragt wird, ob dies sein Name oder sein Beruf sei, antwortet, er denke, es sei "wohl beides der Fall." Rätsel über Rätsel setzt Georg Petz.

Der 1977 in Wien geborene und in Pöllau aufgewachsene Autor, der am Gymnasium Hartberg Englisch und Deutsch unterrichtet, führt uns auch in eine Metrostation, in der ein Schuhputzer sein Dasein fristet. Er benützt Bücher als Fußstütze für seine Kunden; er sei nämlich im Hauptberuf Literaturprofessor, erzählt er (dem) Sergeant, aber es seien "schlechte Zeiten für Professoren." Sergeant hat erfahren, dass ein Hotelgast, eine junge Frau namens Laura, vermisst wird, und hat ein letztes Lebenszeichen sichergestellt - einen Zettel mit einem Sonett. Der Schuhputzer identifiziert es als von verschiedenen Dichtern aus dem 19. und 20. Jahrhundert stammend. Ein Hinweis? Eine Spur? Existiert Laura überhaupt?

"Déjà-vu" ist ein verführerisches Buch. Raffiniert wird der Leser in einen Sog von albtraumhaften Geschehnissen gezogen, mit rasch wechselnden Realitätsebenen konfrontiert und mit Menschen, die die Suche nach der Wahrheit gezielt zu stören scheinen. Aber immer wieder wird man zurückgeführt zum roten Faden der Geschichte, und das Vergnügen an der brillanten, spannend beschreibenden Sprache von Georg Petz hält an bis zur letzten Seite.

(Eva Schäffer, Rezension in: Kleine Zeitung, 12.06.2012)

http://www.kleinezeitung.at/s/kultur/3956361/Ein-Seargant-ein-Sonett-viele-Raetsel

Stefan Müller: Eine Suche zwischen den Erzählebenen

„Rekurrierende Passagen und Duplikationen lassen im Verlauf des Textes daran zweifeln, ob das Weiterblättern nicht eigentlich ein Stillstand ist. Georg Petz hat für den Leser ein Déjà-vu geschaffen, das seine Lesegewohnheiten auf befruchtende Weise in Frage stellt.“ Der Klappentext des neuen Kriminalromans Déjà-vu von Georg Petz, erschienen im Verlag „Bibliothek der Provinz“, vermittelt lediglich einen unzureichenden Eindruck dessen, was für ein Leseerlebnis hier zu erwarten ist.

Das sechste Buch des österreichischen Autors steht im thematischen Zusammenhang mit dem zuletzt veröffentlichten Roman Bildstill von 2011. Beide Romane verbindet vor allem das Motiv des eingangs zitierten Stillstands, welches sowohl auf die Entwicklung der Figuren und Handlung als auch auf die Rolle des Lesers zu beziehen ist – oder doch nicht?

Der Krimi erzählt die Geschichte eines Mannes namens Sergeant, dessen Name Ausdruck seiner stereotypen Detektivrolle ist. Als Hotelgast begibt er sich auf die Suche nach einer scheinbar entführten Frau namens Laura – die diesen literarhistorisch beziehungsreichen Namen sicher nicht zufällig trägt, denn: Einen letzten Hinweis auf ihr Verschwinden gibt ein Sonett. Vielleicht ist es eine Spur – oder die Antwort darauf, welche Beziehung zwischen dem Protagonisten und der Gesuchten besteht.

„lüfte die schleier nicht worauf wir unser leben

mimikry nicht mimesis der ersten form

misslungenes gebilde viel zu luftig weben

nur sein gewebe etabliert die norm

nur sein filigraner knotenschlag seine struktur

trägt wo nichts ist noch was sie tragen soll

hoffnung verheißend gegen die natur

die angst als bloß fiktives netz als netz bedeutungsvoll

als netz ausreichend auch uns zwei zu tragen und eins

und eins und eins ineines zu verbinden

wenn wir einander das in süßer übereinkunft sagen

verschwindet auch die furcht vor dem verschwinden

durch seine lücken dass nur das in wahrheit zählt

was uns in wirklichkeit die welt erzählt“

Laura scheint zunächst nur ein beliebiger Hotelgast zu sein. Ihren Namen und die Information über ihr Verschwinden erhält Sergeant vom Portier und aus einem Eintrag im Reservierungsbuch des Hotels. Doch bald schon entpuppt sich Laura als eine ehemalige Geliebte Sergeants, an die er sich nur bruchstückhaft zu erinnern vermag. Der Detektiv, der sich bisher nicht viel aus Literatur und Dichtung gemacht hat, versucht anhand eines Sonetts – dem Anschein nach ein Liebesbrief von Laura an ihn, dessen Bedeutung sich ihm nicht erschließt und der seine letzte Erinnerung an sie ist – den Grund für ihr Verschwinden aufzudecken. Doch ist Laura das wahre Ziel seiner Suche? Existiert sie überhaupt?

Sergeant ist in einem Netz repetitiver traumhaft anmutender Szenarien, sich gleichender Handlungsorte sowie von Zeit- und Gedankensprüngen gefangen, was dazu führt, dass für ihn (und den Leser) die Grenzen von Wirklichkeit und Fiktion verschwimmen. Er bewegt sich zwischen den Ebenen der Erinnerung, des Erlebens und des Vergessens. In den Haupttext eingelassene Textfragmente geben Ausschnitte seiner wiederkehrenden Gedanken preis: „Ein Mädchen, das seit dem Morgen nicht mehr aufgetaucht ist, ohne ihr Zimmer zu bezahlen und ohne etwas anderes zu hinterlassen als ihren Namen, und nichts: Laura.“ Durch das körperliche Verhältnis zur Prostituierten Camille, die ihre besondere Fähigkeit darin sieht, ihre Kunden von Sorgen zu befreien, löst sich neben seinem Sensorium zur Trennung von Traum und Realität auch der Fokus seiner Ermittlungen immer mehr auf. Sergeant wird zunehmend gewahr, dass seine Suche nach Orientierung und Laura vergebens scheint und dass Laura wahrscheinlich nicht mehr ist als ein Sonett. Er beginnt die eigene Wirklichkeit zu hinterfragen und vermutet, dass auch er nur ein Produkt eines unbekannten Urhebers sein könnte.

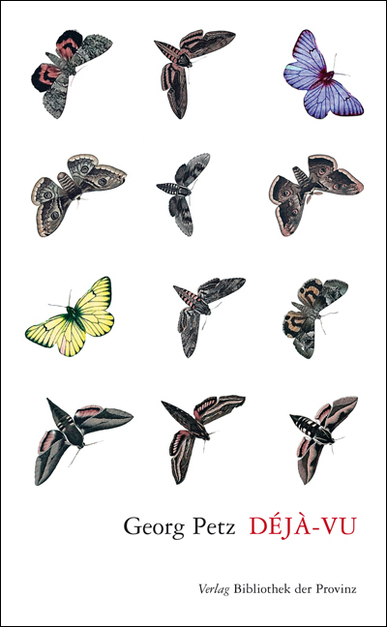

Eine Motten jagende und Bücher entsorgende Putzfrau, ein ständig telefonierender Portier, ein Obdachloser, der mit Hilfe von Schildern stumm Parolen in die Welt schreit, eine Bedienung, die weder zu schlafen noch aus ihrem Arbeitstrott auszubrechen vermag, ein gescheiterter Literaturprofessor, der seinen Unterhalt als Schuhputzer verdienen muss und dessen Bücher lediglich als Fußstütze für die Kundschaft dienen – sowohl die Personen, die er in sich immer wiederholenden Handlungssträngen trifft, als auch Sergeant selbst scheinen in ihrer Suche nach Sinn und Wahrheit in einer Stagnation gefangen zu sein, während ihre Handlungsoptionen schwinden. Doch womöglich gibt der Obdachlose die Antwort: „Run for your Life“.

Petz strapaziert die Grenzen der Romanform und des Lesers – und man darf vielleicht argwöhnisch ergänzen: die des Autors. Er webt ein Netz von Hinweisen und Rätseln, welche die Irritation des Lesers sukzessive steigern und ihn zur eigenen Suche auffordern, um den Sinn der Erzählung aufzulösen. Dabei nähert sich Petz mit psychologischen und biologischen Termini und Motiven einer „Genetik der Literatur“. Er nutzt die Idee der Proteinbiosynthese und somit die Möglichkeit zufälliger Variationen, um das spezifische Muster der Erzählstränge zu generieren. Das Konzept, das der Autor verfolgt, wird immer wieder in den Plot selbst eingeschrieben. So lässt er von seinem Protagonisten Sergeant die Erzählstruktur eines Comic beschreiben, die dem bildhaften und fragmentierten Charakter dieses Romans stark ähnelt, nämlich durch „die Entführung des Lesers und die Art und Weise, wie diesem durch die Sequenzierung zusammenhangloser Bildchen eine scheinbar sinnstiftend vernetzte Welt vor Augen gestellt würde.“ Als poetologisches Sprachrohr seines Autors schlussfolgert Sergeant weiter, dass „lediglich drei simple Komponenten nötig seien – Zeit, Ort und Figuren –, drei Bausteine, drei Eiweißmoleküle, drei Aminosäuren. Mehr brauche man zur Repräsentation der Welt, zu ihrer Neuerschaffung nicht.“ Das Motiv der fragwürdigen Simplizität der Wirklichkeit und der Fiktion sowie deren Enthüllung ist in diesem Kriminalroman zentral: „Das Kriminal einer solchen Geschichte wäre in der Folge aber weder die Entführung des Lesers noch ein vergleichbares Verbrechen innerhalb der fiktionalen Welt, tatsächlich begangen oder nicht, sondern die Welt selbst wäre ihr Vergehen. Dann gelte es – anstatt sie weiter zu erzählen – ihre Konstruktion aufzudecken und sie dadurch zu demontieren.“

So macht es sich auch Sergeant zur Aufgabe, den Inhalt und die Form des Sonetts als letzten Hinweis zu entschlüsseln. Vom gescheiterten Literaturprofessor erfährt Sergeant immerhin, dass das Gedicht aus Textfragmenten dreier Autoren besteht: Die ersten vier Zeilen stammten aus dem Sonnet Percy Bysshe Shelleys, die nächsten Zeilen aus der Feder Vladimir Nabokovs und die letzten von einem unbekannten Autor, den Sergeant als Laura selbst identifiziert. Das Sonett als zentraler Bestandteil der Handlung weist intertextuelle Bezüge auf, die Hinweise auf Petz’ poetologische Impulse enthalten. Shelley liegt als Autor der Romantik das Konzept des Selbst und der Wirklichkeitskonstruktion durch das Subjekt zugrunde, das sich vor allem der Mystik und der Liebe bedient. Dieses Motiv findet sich nur allzu deutlich in Petz’ Verwirrspiel von Konstruktion und Dekonstruktion von Wirklichkeit wieder, zumal er ebenfalls die Identitätssuche Sergeants und dessen Liebe zu Laura in der Vordergrund stellt. Auch der Rekurs auf Nabokov ist sehr aufschlussreich. Im Nachlass des leidenschaftlichen Schmetterlingsforschers fand sich ein handschriftliches Konvolut mit dem Titel The Original of Laura. Der von seinem Sohn als Fragmentroman veröffentlichte Text thematisiert die sexuelle und leidenschaftliche Zuneigung des Protagonisten zu einem Frauenideal, welches er einst geliebt hat und welches er vergeblich über die Beziehung zu einer anderen Frau zu stillen versucht, die der ehemaligen Geliebten ähnelt. An dieser Stelle lassen sich Parallelen zu Sergeants Liebesverhältnis zu Camille herstellen, das durch seine eigentliche Hingezogenheit zu Laura und das oberflächliche, sexuelle Verhältnis gekennzeichnet ist.

Neben diesen intertextuellen Parallelen finden sich auch in Petz’ Text Hinweise auf das Hauptmotiv der Wirklichkeitskonstruktion. Als Autor tritt der Protagonist am Ende von Déjà-vu in der Form von Manuskripten, welche Sergeant in einem verlassenen Appartement findet, metaleptisch aus der erzählten Welt heraus. Die Notate gewähren einen Einblick in seine Gedankenspiele: „Daneben handschriftlich ein paar Notizen, kaum mehr zu entziffern: Geschichte der Entführer, und ev. später erzählen, wieder darunter Kommissar am Ende in Versteck, findet sie, durchgestrichen und ersetzt durch ein vielleicht auch nicht, und dann wieder vielleicht alles auch nur unterbewusst. Und etwas abgesetzt davon, mehr Figuren einbauen und Figuren könnten als sidekicks wiederkommen, wie in Panoptikum, aber gebrochen.“ Der Kommissar sieht sich selbst mit seiner eigenen Geschichte konfrontiert. Sind die erzählten Erlebnisse für Sergeant real? Sind sie Teil eines Traums oder gar eines Films? „Der Film habe ihn ein wenig an ihre eigene Geschichte erinnert, hatte Sergeant gesagt, und Camille hatte rasch den Kopf geschüttelt.“

Es scheint kein Zufall, dass in diesem Roman die Rolle des Autors auf Kosten der fiktiven Handlung so stark in den Vordergrund rückt. Liest man das anfangs erwähnte Sonett als Verweis auf die Sonette Francesco Petrarcas, der in seinem Frauenideal Laura die Muse seines dichterischen Handelns sieht, wäre auch das Sonett in Petz’ Roman die Manifestation der Inspiration seines Autors. „Sie war seine Figur und wie Pygmalion hatte er sich in sie verliebt und er hatte sie jenem plumpen Charakter, für den er sie in seinem plot ursprünglich vorgesehen hatte, nicht mehr übergeben wollen.“ Georg Petz lässt den Leser mit seinem Verwirrspiel aus Erzählsträngen hinsichtlich Fiktion und Realität bis zum Schluss im Unklaren. Letztlich geht es ihm um die Möglichkeiten von Autor und Literatur zur Konstruktion und Dekonstruktion von Wirklichkeit. Aus den Irrungen des Krimis entpuppt sich zudem in einer Metamorphose eine Art Entwicklungsroman, der sich vor allem auf Sergeants Suche nach Laura und seiner eigenen Rolle innerhalb des Textes bezieht, die, wie er ahnt, womöglich nur das Konstrukt eines Dichters sein könnte. Der Topos des Falters, der in seinem Lebenszyklus eine Entwicklung von der Larve über ein starres Puppenstadium zum geflügelten Insekt vollzieht, ist daher auf keinen Fall zufällig gewählt, verweist er doch ebenfalls auf ein biologisches Motiv, auf die sich wiederholenden Handlungsstränge – und auf den intertextuellen Bezug zu Nabokov, dem leidenschaftlichen Schmetterlingsforscher und Autor des Fragment gebliebenen Romans The Original of Laura.

In seinem äußerst lesenswerten und raffinierten Kriminalroman gelingt es Petz, dass sich der Rezipient in der Handlung verliert und damit gezwungen ist, seine eigene Rolle im Prozess der literarischen Wirklichkeitskonstruktion zu reflektieren. Der Leser ist gleichzeitig Detektiv, Literaturwissenschaftler, Psychologe, Biologe und Hauptfigur. Wie die Figuren irrt er orientierungslos, de facto jedoch im Stillstand auf der Suche nach Laura, nach Sinn und Wahrheit und nach der Bedeutung des Sonetts durch den Roman. Letztlich besitzt er zwei Optionen: Er kann das Buch aus der Hand legen, resignieren und vergessen – oder weiterlesen und erleben. Déjà-vu, Bildstill oder – mit den Worten des Bettlers: „Run [bzw. read] for your Life“.

[Ein Beitrag aus der Redaktion Gegenwartskulturen der Universität Duisburg-Essen]

(Stefan Müller, Rezension für literaturkritik.de Ausg. 05-2015, 7. Mai 2015)

http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=20613