Die Kunst des Violaspiels

Gespräche mit William Primrose

David Dalton, Peter Pasch , Gunter Teuffel

ISBN: 978-3-85252-935-6

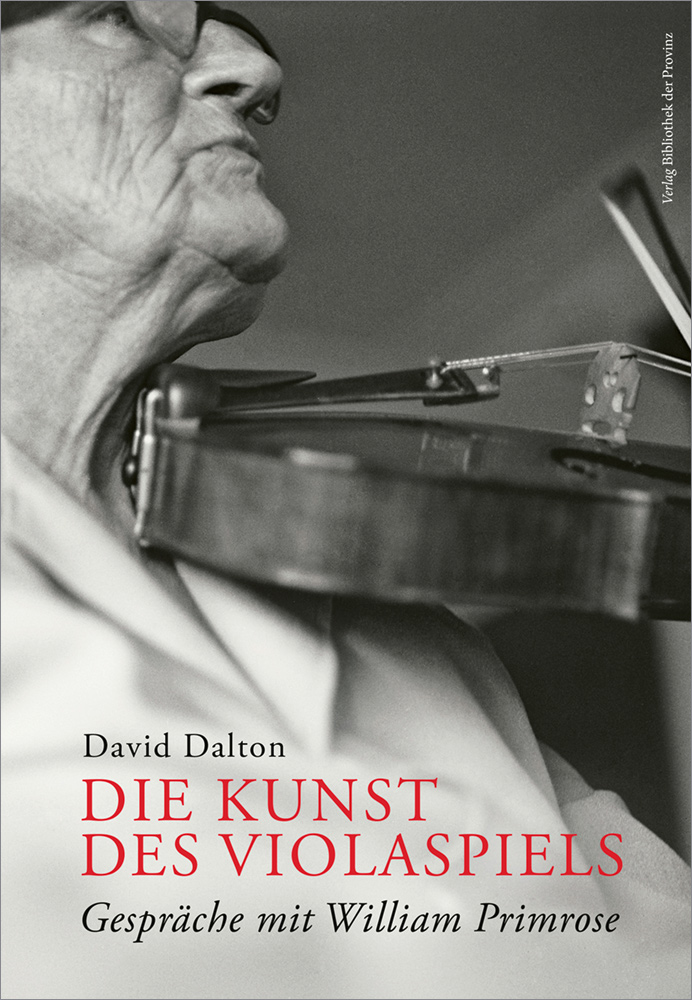

24,5 x 17 cm, 270 Seiten, zahlr. S/W-Abb., Notenbeisp., Hardcover m. Lesebändchen

€ 30,00 €

Lieferbar

In den Warenkorb

Leseprobe (PDF)

Kurzbeschreibung

Dieses Buch ermöglicht nun auch den deutschsprachigen Lesern wunderbare Einsichten in die reiche Lebenserfahrung und noble Denkweise des einzigartigen Künstlers William Primrose.

Die außergewöhnlich präzisen Fragen von David Dalton und die herrlich ausführlichen Antworten von Primrose nehmen den Leser mit auf eine Zeitreise in das vergangene Jahrhundert.

Ich empfehle allen jungen Menschen die Lektüre dieser Gespräche und bin begeistert von der gelungenen Übersetzung durch Peter Pasch und Gunter Teuffel.

Möge die Leidenschaft für die Musik auf uns alle überspringen.

(Tabea Zimmermann)

[Mit e. Geleitwort von Tabea Zimmermann.

Vorwort von János Starker.

Aus d. Englischen übers. von Peter Pasch u. Gunter Teuffel.]

[Playing the Viola: Conversations with William Primrose, dt.]

Rezensionen

Michael Wackerbauer: [Rezension zu: David Dalton, „Die Kunst des Violaspiels“]Mit dem erstmals 1988 in den USA erschienenen Band wird nun endlich eine deutsche Übersetzung dieses sehr persönlichen und wunderbar kommunizierten Grundlagenbuches vorgelegt, das wohl seinen Platz in Griffweite aller passionierten Bratscher finden wird. Primrose (1904–82) gibt ausführlich Auskunft unter anderem zu den Themenbereichen Spieltechnik, Üben, Pädagogik, Interpretation, Repertoirewahl und Auftrittssituation – anregende Bratscherbildung im umfassenden Sinne.

(Michael Wackerbauer, Rezension in der Neuen Musikzeitung #06/2012)

https://www.nmz.de/artikel/buch-tipps-201206

Walter Amadeus Ammann: Ein Bratschenpionier

Es erstaunt, dass dieses Gespräch eines Schülers mit seinem berühmten ehemaligen Lehrer erst 24 jahre nach dem Erscheinen in den USA auf Deutsch übersetzt wird. Das dicke Buch liest sich leicht, man fühlt sich sofort wie eine dritte person in das Gespräch hineingezogen und beginnt mitzuargumentieren. David Dalton spricht mit seinen Fragen das Lehrer-Schüler-Verhältnis, die Gestaltung der Unterrichtsstunden, das Üben, alle streichertechnischen Probleme, das konzertieren, das Repertoire an und erhält anschauliche Antworten im geistreichen Plauderton, die mit vielen Fotos und Notenbeispielen illustriert sind. Da sich William Primrose (1904–1982) nicht als Analytiker fühlt, sondern eher intuitiv denkt, wirken seine Beschreibungen sehr philosophisch, oft fast geheimnisvoll, was den Leser zum Nachdenken, zu interessanten Lösungsansätzen, aber auch zu Widerspruch führt. Er verteidigt die Meinung, dass das Instrument mit der linken Hand gehalten werde; deshalb verachtet er alle Schulterstützen. Es fehlt der Rat für die Langhalsigen, zu einer besseren Körperhaltung zu kommen, indem sie ihren Kinnhalter erhöhen. Er scheint sich der Rotation von Ober- und Unterarm nicht bewusst zu sein: Armvibrato und Sautillé entstehen durch Oberarmrotation, die Gewichtsübertragung durch Pronation des rechten Unterarmes. Die wichtigen Spannungs-, Haltungs- und Bogenstellenunterschiede zwischen forte und piano werden nirgends beschrieben, auch nicht das Dreiecksverhältnis Gewicht-Geschwindigkeit-Kontaktstelle. Der Staccato-Technik wird ein verschwommener Abschnitt gewidmet, dabei ist sie ganz einfach: Man kombiniert ein Tremolo mit einem langen Aufstrich; so werden die Tremoloabstriche zu einer Pause neutralisiert, was ein Aufstrichstaccato ergibt, mit einem langen Abstrich entsteht ein Abstrichstaccato. Jedoch erhalten Bratscher und Geiger anregende Übungen und Etüdenwerke empfohlen und gute Verhaltenstipps.

Einiges, was damals im Vordergrund stand, erscheint heute nicht mehr so wichtig. Zum Beispiel war Primrose eifersüchtig auf die Geiger, die versuchten, auch als Bratscher Karriere zu machen; heute sind sich Geige und Bratsche als Soloinstrumente nähergekommen. Oder Primrose äussert sich vehement, mit der Violin-Strichtechnik könne man keinen schönen Ton auf der Bratsche machen; der mit hohem rechtem Arm auf das Instrument ausgeübte „Druck“ ist aber heute nicht mehr gebräuchlich. Die Ära des Aufstiegs der Viola vom Aschenbrödel zur Prinzessin ist so beschrieben: Als Primrose und seine Mitkämpfer genug davon hatten, Arrangements für Bratsche zu spielen, veranlassten sie die Komposition von Originalwerken, damit sie genug zum Konzertieren hatten. So entstanden die Bratschenkonzerte von Bartók, Walton, Britten, Milhaud, Hindemith. Die Entwicklung der Unterrichtspädagogik vom Drill zum vielfältig umfassenden Lernen ist eindrücklich dargestellt. Ein Sach- und Namensregister, ein Kompositionsverzeichnis und ein „Marginalienregister“ mit weiteren Sach-Stichworten ermöglichen dem Leser zusammen mit den Randhinweisen am Text, schnell nachzuschlagen, was immer ihn interessiert.

(Walter Amadeus Ammann, Rezension in der Schweizer Musikzeitung vom Oktober 2012)

Franzpeter Messmer: [Rezension zu: David Dalton, „Die Kunst des Violaspiels“]

Was ist das Besondere des Violaspiels? Soll man von der Violine auf die Viola umsteigen oder ist es besser, sofort mit der Viola zu beginnen? Was unterscheidet Viola- von Violinspiel? Diese und viele weitere Fragen stellte David Dalton William Primrose, dessen Schüler er war und den er 1977 einen Monat lang besuchte, um mit ihm intensive Gespräche zu führen. Fünf Jahre später starb der Violavirtuose an Krebs.

William Primrose war einer der wichtigsten Pioniere des Violaspiels. Er machte die Bratsche maßgeblich zu einem Soloinstrument. In den Gesprächen mit Dalton zeigen sich eine unprätentiöse Haltung, typisch britischer Humor, vor allem aber eine tiefe Kenntnis des Instruments als Summe einer lebenslangen Beschäftigung auf höchstem Niveau. So ist dieses Buch das Vermächtnis eines der bedeutendsten Solisten des 20. Jahrhunderts.

Man kann aus diesen Gesprächen viel lernen, vor allem als Bratscher. Welche Bratsche soll man spielen? Ein großes Instrument oder ein vergleichsweise kleines? Primrose zeigt sich in dieser Frage, wie in den meisten, offen und flexibel. Gewiss hängt die Wahl des Instruments von der Größe des Spielers ab, meint er, vor allem aber auch vom Klangideal: Bei solistischer Musik bevorzugt er eine kleinere Bratsche mit dem Ton eines Mezzosoprans, allerdings sollte die C-Saite dennoch gut klingen.

Wertvoll sind seine Hinweise zur Haltung. Anhand zahlreicher Fotos wird dokumentiert, wie Primrose die Viola hielt. Ihm gelang es, das Instrument ein Leben lang ohne Haltungsschaden zu spielen. Wichtig waren ihm die Lockerheit der linken Schulter, das Vermeiden von Erstarrungen und eine flexible Haltung, angepasst an das Lagenspiel und an die gerade verwendete Saite. Dabei wendet er sich vehement gegen eine Schulterstütze. Einen wesentlichen Unterschied zum Violinspiel sieht er in der Bogenhaltung. Die Viola darf nie mit Druck gespielt werden, ist sein Credo. Deshalb hält er den rechten Oberarm ziemlich tief.

Ein anderer wichtiger Unterschied sind die Fingersätze: Den Klang der leeren Saiten hält Primrose zentral für den besonderen Charakter der Viola. Anhand von zahlreichen Notenbeispielen erläutert Primrose Stricharten und Fingersätze, gibt hilfreiche Hinweise für die Technik des linken und rechten Arms. So ist dieses Buch für Violaspieler eine unerschöpfliche Fundgrube.

Doch darüber hinaus sind diese Gespräche für jeden Musiker und Musikliebhaber ein großer Gewinn. Primrose teilt viele Ansichten und Erkenntnisse zu allgemeinen Fragen mit, etwa zur Musikpädagogik, zum Lehrer-Schüler-Verhältnis, zum Üben, zum Auftritt auf dem Konzertpodium, zur Nervosität, zur Programmgestaltung, zu Wettbewerben und zu bedeutenden Musikern des 20. Jahrhunderts. Der Leser erhält so ein lebendiges Bild des Menschen und Künstlers Primrose und seiner Zeit.

(Franzpeter Messmer, Rezension in: Das Orchester #11/2012, S. 73)