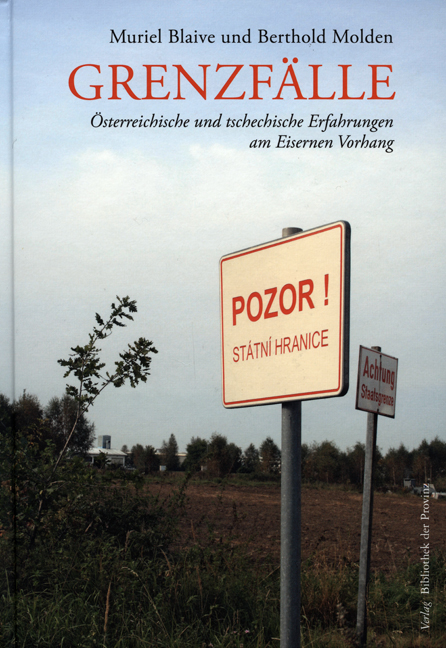

Grenzfälle

Österreichische und tschechische Erfahrungen am Eisernen Vorhang

Muriel Blaive, Berthold Molden

ISBN: 978-3-85252-796-3

21 x 15 cm, 272 S., m. Abb., Kt., Hardcover

24,00 €

Momentan nicht lieferbar

Kurzbeschreibung

[Mit einem Geleitw. von Jiří Gruša.]

Wie tief sind die Spuren, die der Eiserne Vorhand im Grenzland zwischen Österreich und Tschechien hinterlassen hat? Hat der Kalte Krieg das Verhältnis der Völker geprägt? Oder sind es ältere Beziehungsmuster, die die gegenseitige Wahrnehmung vor allem bestimmen?

Diesen Fragen gingen die Historiker Muriel Blaive und Berthold Molden in den Städten Gmünd im nördlichen Niederösterreich und České Velenice in Südböhmen nach. Auf Basis von je ca. 35 Oral History-Interviews und intensiven Archivrecherchen werden die Freundschaften und Vorurteile, die historischen Erinnerungen und Zukunftserwartungen an der Grenze analysiert: vom Habsburgerreich über die Gründung der Tschechoslowakei und ihre spätere Okkupation durch das Dritte Reich, den Holocaust, die Vertreibung der Deutschen und Österreicher aus Böhmen nach 1945, das Leben in zwei grundverschiedenen Gesellschaften während des Kalten Krieges bis zur EU-Integration nach 1989.

Während etwa in Gmünd die Realität des Kalten Krieges als „Leben am Ende der (freien) Welt“ in Erinnerung blieb, war sie in České Velenice vor allem von der allgegenwärtigen Kontrolle des kommunistischen Zentralstaats geprägt. Der Band bietet damit eine exemplarische Bestandsaufnahme politischer Identitäten in Mitteleuropa 20 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges.

Rezensionen

Alexandra Schwell: Muriel Blaive/Berthold Molden, „Grenzfälle – Österreichische und tschechische Erfahrungen am Eisernen Vorhang“Zwanzig Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer und des Eisernen Vorhangs sind die Beziehungen der Bürger entlang der ehemaligen Systemgrenze noch immer von Asymmetrien und Vorurteilen geprägt. Dass der Eiserne Vorhang zwar materiell verschwunden, doch in den Köpfen der Menschen weiterhin wirkungsmächtig ist, zeigt auch die hier zu besprechende Publikation. Das Ludwig-Boltzmann-Institut für Europäische Geschichte und Öffentlichkeit hat sich von 2005 bis 2008 mit dem Grenzraum Österreich-Tschechien auseinandergesetzt, und die beiden federführenden Historiker Berthold Molden und Muriel Blaive haben pünktlich zum Jubiläumsjahr des Mauerfalls ihre Forschungsergebnisse publiziert. Ihre parallel auf Deutsch und Tschechisch erschienene Doppelmonografie widmet sich zwei ehemals historisch miteinander verbundenen, jedoch im Kalten Krieg durch den Eisernen Vorhang getrennten Städten: Gmünd im Waldviertel und České Velenice in Südböhmen. Die Archivrecherchen wurden ergänzt durch insgesamt 69 leitfadengestützte Gespräche mit österreichischen, tschechischen und „grenzüberschreitenden“ Interviewpartnern verschiedenster Altersgruppen und sozialer Hintergründe.

Ausgangspunkt der Forschung war „die Frage nach dem Einfluss des Kalten Krieges auf die Beziehungen zwischen den beiden Nachbargemeinden“ (S. 16), der nicht allein eine Asymmetrie zwischen Ost und West zementierte, sondern beide Städte zur Peripherie, zum „Ende der Welt“ degradierte. Schnell zeigt sich jedoch, dass die historischen Bezüge viel weiter reichen müssen, um die Selbst- und Fremdbilder der Bewohner der beiden Städte zu erfassen. Beide stützen sich auf Geschichtsbilder, die bis in die Zeit der Habsburgermonarchie zurückreichen, allerdings mit unterschiedlicher Gewichtung: In Gmünd sind der Zweite Weltkrieg und die Vertreibung der Sudetendeutschen prominenter Teil der kollektiven Erinnerung und bestimmender Faktor für die Betrachtung des „Anderen“. In České Velenice dagegen dominiert die Erfahrung mit dem sozialistischen Regime die Wahrnehmung nicht nur der österreichischen Seite, sondern auch vor allem des „Eigenen“.

Das erste Kapitel zum Fallbeispiel Gmünd von Berthold Molden ist überschrieben mit dem programmatischen Titel „Außenposten des Westens“. Es beginnt mit einem „Spaziergang“ durch Gmünd und zugleich durch die österreichische und die Stadtgeschichte, verknüpft mit historischen Deutungskategorien, und berücksichtigt auch die Erfahrung des Holocaust und der jüdischen Bevölkerung Gmünds. Molden geht also vom Feld aus und bettet die darauf vorgefundenen Themen in ihren weiteren Kontext ein. Er zeigt, wie die Gmünder Bevölkerung einen Opfermythos kultiviert und dabei kategorisch andere Opfer ausschließt, darunter nicht nur Tschechen, sondern auch die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus. Der Kalte Krieg wird als „Periode des Friedens und der Eintönigkeit empfunden, nicht aber als Zeit der Krisen und Gefahr“ (S. 160). Die Grenze wurde zwar gefürchtet, jedoch als Teil der natürlichen und normalen sozialen Welt akzeptiert, das Dahinter nicht thematisiert. Entsprechend bedeutete das Ende des Kalten Krieges ironischerweise für die Gmünder das Ende ihres „antikommunistischen (oder auch antitschechischen) Schutzwall[s]“ (S. 114), hinter dem man den ungeliebten Nachbarn sicher verstaut geglaubt hatte.

Auch Muriel Blaive geht im zweiten Teil des Buches zu České Velenice von der spezifischen Situation des Feldes aus, das sie vorfindet. Im Zentrum ihrer Analyse steht die Annahme, dass jede Nation über „versteckte Transkripte“ verfüge, „nichtöffentliche Manifestationen der Wertetradition“ (S. 163). Entsprechend sei die „Basis für das tschechoslowakische Regime mit Sicherheit in den alten tschechischen Werten von Egalitarismus, Demokratie und anti-deutschen Gefühlen zu finden“ (ebenda). Blaive zeigt, dass das Regime nicht allein geschickt tradierte Kategorien aufnahm, sondern es auch vermochte, die „Angst als Schmiermittel der Unterwerfung“ (S. 158) einzusetzen, die Angst vor dem äußeren, dem inneren und dem Feind vor Ort. Gleichzeitig beklagen die Einwohner den mangelnden sozialen Zusammenhalt: Wenige Menschen seien in der Stadt verwurzelt, das habe ihre Instrumentalisierung durch das Regime erleichtert. Blaive spricht hier von einem „stillschweigenden Sozialvertrag“, der eine Mitwirkung sowohl beim Grenzschutz als auch bei Denunziationen verlangt habe, jedoch ein Klima des Misstrauens zur Folge hatte.

Beiden Städten gemein ist ein jeweils am Anderen konstruiertes Gewinner-Verlierer-Narrativ. Beide teilen das Gefühl, äußerste Peripherie zu sein, jedoch lässt sich dieses Gefühl nicht in Verbundenheit überführen. Allerdings sind Gmünd und České Velenice auch kein geteilter Ort, der nach dem Fall des Eisernen Vorhangs an eine gemeinsame Stadtgeschichte hätte anknüpfen können. Grenz- und Bevölkerungsbewegungen bedingten, dass sich keine sozialen und kulturellen Bande ergeben und erhalten konnten. So standen die Nachbarn mit dem Rücken zueinander, und es fiel ihnen nach 1989 schwer, sich einander zuzuwenden. Der einfachste Weg für viele Einwohner beider Städte scheint in der wechselseitigen Wahrnehmung der Rückgriff auf tradierte Stereotype und Vorurteile, die die Ost-West-Asymmetrie und tradierte Bilder aus der Zeit des Habsburgerreichs reflektieren.

Das Fallbeispiel České Velenice zeigt zudem, wie der Umstand, dass auch die tschechische Bevölkerung selbst sich nicht als „verwurzelt“ und „gewachsen“ begreift, gegenseitigem Misstrauen Vorschub leistet. Die Autoren schlussfolgern, „dass diese beiden Städte sich gegenseitig wie in einem halb-durchsichtigen Spiegel wahrnehmen, mit dem eigenen Spiegelbild und dem Bild des anderen immer zugleich im Blick“ (S. 29).

Die beiden Studien sind ein Beispiel dafür, dass nationale Gemeinschaften nicht allein im Zentrum, sondern, wie Peter Sahlins gezeigt hat, auch an der Peripherie, an der Grenze entstehen. Ein österreichischer Interviewpartner spricht denn auch von einer „imaginären Mauer“ (S. 112). Dabei wirken Erzählungen der Interviewten über die Grenze wie „Sagen“; die Grenze erscheint als Nicht-Ort, als Schauplatz von Schauermärchen. Die Autoren folgern entsprechend, „dass der EiserneVorhang mehr war als eine eindeutige Grenze: Er war eine diffuse Barriere zwischen zwei Kulturen und Lebensweisen und hat deshalb in gewisser Weise heute immer noch Bestand“ (S. 260).

Einerseits ist es lobenswert, dass sich die Autoren nicht von einem engen Korsett an Vorgaben, theoretischen Vorannahmen und Leitfäden einengen lassen und vielmehr den Erzählungen ihres Feldes folgen. Andererseits zerfällt das Buch so in zwei weitgehend unverbundene Teile, und die schöne Idee, die österreichisch-tschechischen Grenzstädte nicht nur in ihrer Andersartigkeit, sondern eben gerade in ihrer Eigenschaft als zwei gegenüberliegende Städte an einer Grenze zu zeigen, geht im Verlauf des Buches mehr und mehr verloren. Es gibt keine gemeinsamen Bezugspunkte und übergreifenden Kategorien, keinen Aha-Effekt des Wiedererkennens, der entstehen könnte, wenn das gleiche Thema von unterschiedlichen (nationalen) Standpunkten betrachtet würde. Dabei tauchen im Text immer wieder solche Momente auf, die einen Anknüpfungspunkt bieten könnten, so der „erste europäische grenzübergreifende Industriepark ACCESS“ auf tschechischer Seite oder das „Grenzüberschreitende Impulszentrum GIZ“, das von Blaive ausführlich geschildert, von Molden jedoch nicht erwähnt wird. Hier wie dort finden vermutlich tagtäglich Interaktionen statt, mit all den Unebenheiten, Missverständnissen und Annäherungen, die einer solchen Situation per se eigen sind.

Besonders im zweiten Teil des Buches stellen sich dem Leser einige methodische Fragen mit Blick auf die Feldforschung und deren methodische Basis. Die bemerkenswerte Schweigsamkeit der Interviewpartner zu „unbequemen“ Themen wie ihrer Teilhabe am sozialistischen System hätte eine weitergehende Betrachtung verdient. Die Frage danach, wer spricht, mit wem und mit welcher Motivation und auch die Tabuisierung bestimmter Themen durch spezifische Akteure in bestimmten Kontexten wären eine Analyse wert. Schließlich waren „die Kommunisten“ nicht außerhalb, sondern Teil der Gesellschaft und vielleicht – wer weiß – auch Teil der Gruppe der Interviewten. Vor diesem Hintergrund gewinnen Tabuisierung, Distanzierung und Schweigsamkeit eine besondere Dynamik und Brisanz.

Nicht zuletzt hätte der Einbezug bestehender Kategorien sowie Diskussionen der Forschung zu Grenzen den Studien weitergehende Aussagekraft verliehen. So verbleiben vielversprechende Ansätze, z.B. zur Nationalisierung von Grenzen, zu mentalen und institutionellen Grenzen, an der Oberfläche und werden nicht weitergeführt. In einer an ein breites Publikum gerichteten Publikation ist es sicherlich nicht zielführend, den Text mit Fachtermini zu überfrachten, jedoch hätte die Erklärungskraft des Buches von einer entsprechend formulierten Einbettung in existierende Diskurse zur Thematik geteilter Städte entlang der Ost-West-Asymmetrie sehr profitieren können.

(Alexandra Schwell, Rezension in: Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 50,2, 2010, S. 441 ff.)

https://www.recensio.net/rezensionen/zeitschriften/bohemia.-zeitschrift-fur-geschichte-und-kultur-der-bohmischen-lander/50-2010/2/ReviewMonograph311875420/@@pageviewer