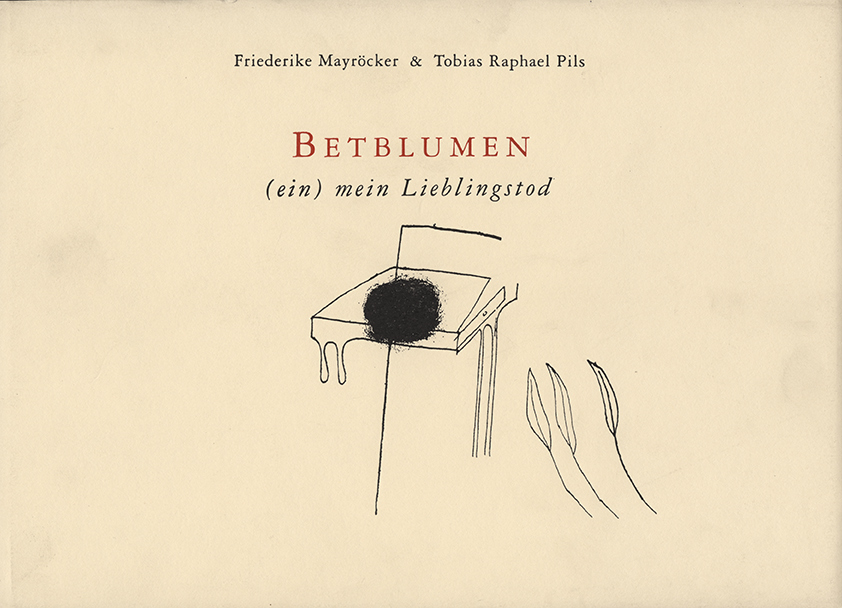

Sneke

Friederike Mayröcker, Angelika Kaufmann

ISBN: 978-3-902416-36-0

22×22 cm, [32] Seiten, zahlr. vierfärbige Abb., Hardcover

18,00 €

Lieferbar

In den Warenkorb

Leseprobe (PDF)

Kurzbeschreibung

Die Sneke hatte 1 Freundin

Die Freundin war eine Träne.

Die Freundin hieß Träne.

Die Sneke weinte

die heiße Träne,

die Träne hatte in

1 Auge der Sneke

gewohnt

und nun

stürzte

sie zu Boden.

Die Sneke kniete nieder

und hob die Träne,

die auf den Boden

gefallen war, auf

sodass die Träne an den

Fingerspitzen der Sneke glitzterte

in der Sonne wie 1 Edelstein.

Rezensionen

Uwe Jahnke: [Rezension]In diesem Buch geht es um eine Schnecke und deren innerstes Gefühlsleben mit allen Facetten der affektiven Empfindungsmöglichkeiten. Die Schnecke, im Text Mayröckers durchgehend und liebevoll „Sneke“ genannt, wird von Kaufmann mit ihrem Schneckenhaus auf der ersten Doppelseite des Bilderbuches abgebildet. Das Cover und der Buchtitel zeigen lediglich das Schneckenhaus, in dem die Schnecke wohnt.

Schon der erste Text Mayröckers hierzu eröffnet einen Einblich in die affektive Dimension des Lebens einer Schnecke. Dort heißt es nämlich: „die Sneke hatte 1 Freundin“. Ganz überraschend markiert der Hinweis auf die „Freundin“ der Sneke im ersten Satz des Buches, dass diese offensichtlich Empfindungen und Gefühle hat, die ihr so etwas wie das Gefühl der Freundschaft ermöglichen. Als die „Freundin“ der Sneke erweist sich schon auf der folgenden Doppelseite des Buches eine Träne. In Mayröckers Text heißt es: „die Freundin war 1 Träne / die Freundin hiesz Träne“. Und tatsächlich ist auf der Bildseite Kaufmanns zu diesem Text eine große Träne zu sehen. Auf der folgenden Doppelseite steigert sich Mayröckers und Kaufmanns Identifikation mit der Welt der Sneke so weit, dass nun sogar in den Mikrokosmos dieses an sich schon kleinen Lebewesens gewechselt wird. Es stellt sich nämlich heraus, dass die Träne, von der hier die Rede ist, eine Träne ist, die die Sneke selbst vergossen hat und die in einem ihrer beiden Augen gewohnt hat:

die Sneke weinte die heisze Träne,

die Träne hatte in 1 Auge der Sneke gewohnt

und nun stürzte sie zu Boden.

Es zeigt sich also, dass auch eine Schnecke affektive Gefühlsregungen aufweist, die sie in die Lage versetzen, aus diesen Gefühlsregungen heraus eine „heisze Träne“ zu weinen. Der Ort, an dem sich diese Träne befindet, ist das „1 Auge der Sneke“, das von Kaufmann links neben der Träne groß abgebildet wird. Mayröcker und Kaufmann billigen also der Sneke eine ihre eigene Gefühlswelt zu und tauchen ganz tief in diese kleine Welt der Befindlichkeiten der Sneke ein und nehmen damit einen Blickwinkel ein, der sich vollkommen mit der Wahrnehmung der Sneke deckt, sich mit deren Wahrnehmung und deren affektivem Mikrokosmos weitgehend identifiziert und sich damit von einer rein anthropozentrischen Weltsicht umso mehr und umso intensiver entfernt.

Im weiteren Verlauf der Bilderbuchgeschichte hebt die Sneke die auf den Boden gefallene Träne auf. Die Einmaligkeit und Schönheit der Träne wird dabei genau erfasst, wenn es im Text Mayröckers heißt: „[…] die Träne […] der Sneke glitzerte in der Sonne wie 1 Edelstein“. Die Schönheit der Träne wird auf der nächsten Doppelseite des Bilderbuchs ins Phantastische gesteigert, denn dort wird davon gesprochen, dass die Träne tatsächlich „1 glitzernder Edelstein“ „war“, der von Kaufmann dem Text Mayröckers entsprechend im Bild dargestellt wird.

Die Bilderbuchgeschichte entwickelt sich so, dass auch aus dem „2. Auge der Sneke“ eine Träne zu Boden stürzt. Dann jedoch ereignet sich ein für die Sneke großes Naturereignis, ein Gewitter mit einem großen Regen, der alles mitschwemmt, und zwar auch die erste und die zweite Träne der Sneke. Die beiden Tränen der Sneke „gingen ein in den groszen Regen und sie wurden 1 Tränenstrom“, beschreibt der Text Mayröckers den Sachverhalt. Die Sneke reagiert auf diesen Verlust ihrer Tränen dadurch, dass sie sich in ihrem Schneckenhaus versteckt: „und hatte keine Tränen mehr“, heißt es dazu auf der vorletzten Doppelseite des Bilderbuches, auf der das Schneckenhaus der Sneke zu sehen ist, in dem sich die Sneke versteckt hat.

Auf der letzten Doppelseite des Bilderbuches endet der Text Mayröckers mit dem zum Nachdenken anregenden Satz: „sie konnte nie mehr Tränen vergieszen und das machte sie traurig“. Kaufmann stellt in ihrer Bilderbuchzeichnung zu diesem Schlusssatz Mayröckers das Schneckenhaus der Sneke von der vorletzten Doppelseite des Buches dar, jedoch so, dass es durchsichtig erscheint und in seinem Inneren den Blick auf große Buchstaben frei gibt, die zusammengesetzt das Wort „traurig“ ergeben. Der Sneke wird damit zugebilligt, ein Gefühl von Trauer als affektive Empfindung haben zu können. Schon das Vergießen einer Träne an sich schließt diese affektive Empfindungsmöglichkeit potenziell mit ein.

Am Ende des Buches wird dieses große Gefühl durch den Verlust, nun nicht mehr trauern zu können und darüber wiederum traurig zu sein, für die Sneke zur Erfahrungswirklichketi. Mayröckers Identifikation mit der Sneke geht also so weit, dass sie ihr sogar Ansätze philosophischen Denkens attestiert, dass nämlich die größte Traurigkeit in dem Augenblick entsteht, in dem man feststellt, das man nicht mehr trauern kann.

(Aus: Uwe Jahnke, „Die Kinderbücher Friederike Mayröckers“, in: Wirkendes Wort. Deutsche Sprache und Literatur in Forschung und Lehre, 63. Jahrgang, Heft 1, April 2013, S. 103 f.)

Claudia Theiner: [Rezension]

Angelika Kaufmann illustrierte vor allem Mira Lobe, aber auch Barbara Frischmuth und Julian Schutting. Mit Friederike Mayröcker besteht die Zusammenarbeit seit 1971, als sie „Sinclair Sofokles“ illustrierte.

Im Raum der Kinheit fühlt sich die Illustratorin wohl: Da gibt es keine Strenge, die die Emotionen bändigen oder überhaupt das Innere zähmen müsste. Da gibt es vielmehr ein kräftiges Ureigenes, das des großen Striches nicht bedarf. Und da ist es der vermeintliche Stillstand in den Bildern, der das Schauen und Auslegen allemal aktiviert. Sneke ist die Geschichte von zwei kostbaren Tränen, Freundinnen, die der Schnecke aus den Augen fallen. Die eine ist eine Edelsteinträne und die zweite ist die nicht weniger kostbare „andere“ Träne. Als beide im großen Regen zum Tränenstrom verrinnen, verkriecht sich Sneke, unsagbar traurig, und für immer unfähig, Tränen zu vergießen, ins Schneckenhaus.

Sneke ist der zärtliche Name für eine feinfühlige Schnecke, deren Melancholie und Achtsamkeit die Illustratorin sich sorgsam im sanften Blau und Grau und Gelb entwickeln lässt und auf diese Weise der kleinen Geschichte symbolisch und allgemeingültig die Gnade der Tränen einschreibt.

(Claudia Theiner, Rezension in den Dolomiten vom 12. Mai 2011)