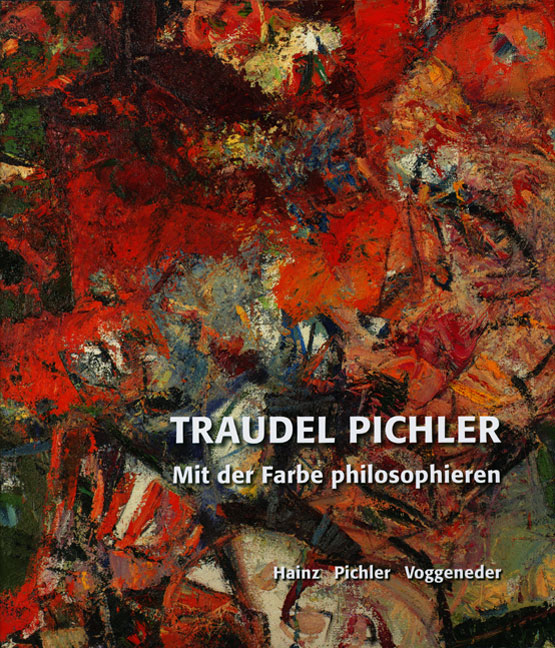

Traudel Pichler – Mit der Farbe philosophieren

(1941–2002)

Traudel Pichler, Bernhard Hainz , Elisabeth Voggeneder

ISBN: 978-3-900000-23-3

28×24 cm, 240 Seiten, zahlr. vierfärbige Abb., Hardcover

48,00 €

Lieferbar

In den Warenkorb

Kurzbeschreibung

Die Monographie stellt die erste systematische Aufarbeitung des Lebenswerkes der 1941 in Deutschland geborenen Malerin Traudel Pichler dar, die als langjährige Assistentin Maximilian Melchers und zuletzt von Gunther Damisch an der Akademie der bildenden Künste in Wien wirkte und für zahlreiche Maler der jüngeren Generation prägend wurde. Die Monographie präsentiert einen Überblick über das malerische und graphische Werk Traudel Pichlers von den Anfängen Mitte der 60er Jahre bis in die letzte Schaffensperiode der 2002 plötzlich und überraschend verstorbenen Malerin. Die ewige Metapher von „Musik der Farbe“ ist bei Traudel Pichler im hohen Maß verwirklicht.

[Hrsg.: Bernhard Hainz, Niclas Pichler, Elisabeth Voggeneder]

Rezensionen

Wolfgang Koch: Tiere in der Kunst (5)Da behaupte noch einmal jemand, dass es in der österreichischen Kunst nichts zu entdecken gäbe! Gerade in den zweiten Reihe blühen häufig verborgene Talente, die den aktuellen Applaus weit eher verdient hätten als die »weltberühmten« Lokalmatadore.

Die Arbeiten Traudel Pichlers gehören zu einer bestimmten Spezies der nicht-geometrischen abtrakten Kunst. Wie Matisse versuchte die 1941 in Mühlheim/Ruhr geborene Malerin die harmonische Verbindung von Farbtönen vor ihrem geistigen Auge zu sehen. Aus den Jahren 1972 bis 1974 existieren Gemälde von ihr, welche die von der Kunstgeschichtsschreibung voreilig kanonisierten Maria-Lassnig-Bilder vorweg genommen haben.

Traudel Pichler war ein Solitär in der österreichischen Kunstszene: sie hat ihr Werk – bei gleichzeitiger maximaler Nähe zum Kunstbetrieb – in maximaler Abgeschiedenheit vorangetrieben. Zeitlebens erlaubte sie nur widerwillig einen Blick auf ihre Produktion. Ein repräsentativer Querschnitt des OEvres ist erst heute – sieben Jahre nach dem plötzlichen Tod der Malerin – in den Räumen des Schlosses Grafenegg zu sehen.

Traudel Pichler war eine der Stillsten im Land. Durch ihre Lehrtätigkeit als Assistenzprofessorin an der Akadamie der bildenden Künste in Wien finanziell abgesichert, könnte sie ihre Auffassung von Malerei kompromisslos ausformulieren: Schritt für Schritt befreite sie die Farbe aus einer literarischen, deskriptiven Rolle und schloss ihre Kunst an die Freundlichkeit französischer Vorbilder an.

Wir sehen zerborste Strukturen, in splittrige Segmente aufgebrochene Gefüge, Überflächen mit pastoser Farbstärke, Pinselschwünge, tastbare Stofflichkeit, affektentladene Gesichter, die heitere Stimmung eines Hühnerhofs in den unabweisbaren Sprachmitteln einer neuen Zeit.

Eine Koloristin, die sich dem Gegenstand in Portraits, in Landschaften und in Stilleben radikal von Intensitäts- und Helligkeitswerten her näherte. Anders als die Künstler des Informel baute Pichler an der Struktur eines Bildes, komponiert es nach Flächen. Die Natur wird nicht reproduziert, sondern repräsentiert.

Bietet Lassnig introspektive Darstellungen des eigenen Körpers, so Pichler eine psychologisierende Sicht auf den Menschen, betont die Kuratorin der Schau, Elisabeth Voggeneder. – Leider sind die Möglichkeiten, das Farbstaccato solcher Bilder zu beschreiben, beschränkt; das Vokabular der Kunsthistoriker verstellt den Blick auf die persönliche Handschrift der Bildherstellung eher, als dass es ihn öffnet.

Traudel Pichler lebte lange allein in einem ehemaligen Pfarrhof in Ziersdorf/ Niederösterreich – mit einem tibetischen Hund namens Shiva, mit Goldfischen in einem kleinen Teich, drei bis fünf Katzen, einigen Hühnern. Befreundet mit dem späteren Rektor der Akademie der Bildenden Künste, Max Melcher, ging sie beruflich den Weg des geringsten Widerstandes. Sie verzichtete auf Publikum und Applaus, solange sie autark in einer selbst gewählten und selbst gestalteten Atmophäre ihres Refugiums das tun konnte, was ihr wichtig war.

Exzentrisch ist das nicht, aber auch keine Sehnsucht nach einer unverfälschten Lebensweise – vielmehr bot es Schutz, um den Formenschatz der Natur mit Ausdauer zu studieren. Als einzige exzentrische Leidenschaft gönnte sich Pichler einen roter Porsche (nach anderen Quellen: einen weissen oder grauen), setzte auf absichtvolle Dissonanz im Strassenbild.

Dass diese Malerin lichtempfindlich war, dass sie sich mit dem dreidimensionalen Sehen schwer tat, kam ihrer Methode in die Fläche zu arbeiten äusserst entgegen. In den Sechzigerjahren malte sie gegenständliche Stillleben mit Tieren: Rinder- und Widderschädel drapiert auf Tischen, ein Fisch pfeift in der Pfanne, ein Katzenauge blitzt im Mondschein.

Auf den Werken der Siebzigerjahre: Mäuseartiges, die Katzen beginnen sich zu dehnen und zerspringen unter deformierenden Hammerschlägen in der Abstraktion. In den Achtzigerjahren geht Pichler immer noch vom Gegenständlichen aus – doch nun scheint ein Punkt erreicht, der die Perspektive geradezu umkehrt. Nicht mehr die Malerin schaut auf Gegenstände und Tiere, nein, die Lebewesen scheinen irgndwie in den Gesichtskreis des Betrachters zurückzuschauen.

Der deutsche Physiologe Jakob von Uexküll (1864–1944) hat den Begriff Umwelt für die uns umgebende Welt geprägte. Er forderte seine Kollegen ausdrücklich auf, sich vorzustellen, wie andere Lebenwesen die Welt sehen.

Nun hat sich das Leistungsvermögen unserer Sinnesorgane bekanntlich als Reaktion auf die Anforderungen entwickelt, die uns unsere Stellung im Netz der Natur auferlegt. Die Sinnesorgane anderer Wesen sind blind für bestimmte Reizklassen.

Das visuelle Auflösungsvermögen des Menschen liegt klar am oberen Ende der Skala. Die meisten nachtaktiven Wirbeltiere z.B. sind farbenblind, Greifvögel wiederum besitzen ein zweimal so gutes Auflösungenvermögen…

Wenn diese Beobachtung stimmt, entwickeln alle Lebewesen ihre Sinnesleistungen entsprechend ihrer jeweiligen ökologischen Nischen. Unser sensorisches Fenster ist so eingeengt, dass wir alles für uns Unbedeutende und Ablenkende ignorieren. Logischerweise erkennen darum auch wir unsere eigene Blindheit nicht, und es fällt uns schwer, uns vorzustellen, was wir selbst nicht wahrnehmen können.

Da die Welt zu gross ist für unsere Augen, sind auch wir unempfänglich für einen Grossteil der sensorischen Informationen, die sie zu bieten hat. Andere Lebewesen sehen Farben, die unsere Augen nicht erkennen können, Tiere nehmen Kräfte wahr, die an uns spurlos vorübergehen, hören Laute, die zu hoch oder zu tief für uns sind, riechen chemischen Stoffe, für die uns die Rezeptoren fehlen.

Mit einem Wort: Unsere persönlichen Erfahrungen sind dicht mit Vorurteilen gefüllt. Zwischen der Information des Lichtes, das in ein Auge gelangt, und der letztendlich bewussten visuellen Wahrnehmung besteht ein beträchtlicher Unterschied, der noch dazu bei jeder Spezies anders ist.

Die Frage ist nun: Kann die Kunst plausible, überprüfbare Vermutungen darüber anstellen, was im Hirn anderer Lebewesen vor sich geht? Kann sie die Formverwandlungen bei anderen Lebewesen für uns wenigstens erahnbar machen? Hilft sie uns über die eigenen begrenzten Erfahrungen hinausgehen?

Wenn ja, dann hat der abstrakte Kolorismus hier eine unvermutete Aufgabe. Manche der Konturen auflösenden und zernagenden Gemälde Pichlers schaffen im Bewusstsein tatsächlich die Illusion einer nahtlosen und völlig realen visuellen Wahrnehmung.

Grubenottern können Infrarotlicht sehen oder Insekten UV-Licht. Pichlers Farborgien scheinen wie gewisse Tierarten auf den Reiz der Polarisation zu reagieren, oder sie experimentieren mit unserer Flimmerverschmelzungsfrequenz. Es sind Psychogramme der Nacht, sinnliche Vibrationen von Kriechwesen oder erotische Momentaufnahmen aus dem Leben eines Kückens.

Zwar möchte man keiner Porschefahrerin mit vermindertem Sehvermögen auf der Autobahn begegnen –, was freilich das Experimentieren mit Farbempfindungen betrifft, ist diese Frau eine echte Entdeckung.

(Wolfgang Koch im Wien-Blog der taz am 11. Juli 2009)

https://blogs.taz.de/wienblog/2009/07/11/tiere_in_der_kunst_5/

Almuth Spiegler: Traudel Pichler: Eine „alte Wilde“ kehrt zurück

In der Aula der Akademie am Schillerplatz wird die Malerin Traudel Pichler vorgestellt, die hier zwar Jahrzehnte lang gelehrt hat, deren Kunst man aber nicht kennt.

Wer ist Traudel Pichler? Wieder ein Name mehr, der für ein Schicksal steht, das so viele Künstlerinnen, von Louise Bourgeois und Maria Lassnig abwärts, im Kunstbetrieb ereilte? Beständige Arbeiterinnen, die sich zurücknahmen für Brotberuf oder Familie? Revoluzzerinnen, die zu früh dran waren und in männlichen Gefilden wilderten? Vereint darin, dass sie erst spät Erfolg hatten? Traudel Pichler, 1941 geboren, 2002 gestorben, ist eine speziell österreichische Variante von all dem.

Revoluzzerin sei sie sicher keine gewesen, sagt einer ihrer wichtigsten Sammler, der Wiener Anwalt Bernhard Hainz, der posthum eine große Monografie über die 2002 Verstorbene herausgegeben hat. Einzelgängerin war sie jedenfalls, wie Gunter Damisch sie beschreibt, ihr Kollege, mit dem sie als Assistentin auf der Akademie jahrzehntelang eng zusammengearbeitet hat. Er schätzte sie überaus, als Mitarbeiterin, auch als Künstlerin: „In ihrem künstlerischen Schaffen hat sie sich beeindruckend konsequent und beharrlich mit der Malerei beschäftigt“, schreibt er in der Monografie. Schrieb er, im Juni starb auch Damisch, ebenso schnell, ebenfalls an Lungenkrebs wie Pichler.

Doppeltes Vermächtnis

So ist die Ausstellung von Pichlers Bildern in der Aula der Akademie jetzt ein doppeltes Vermächtnis, von Pichler selbst, die in Wien künstlerisch nicht aufgetreten ist. Und von Damisch, der sich wie kein anderer für andere einsetzte. Idee und Konzept stammen noch von ihm. Die Durchführung ist schon bei anderen gelegen, beim Sammler Hainz, beim Erben Pichlers, ihrem Neffen Niclas, der in Stuttgart lebt und mit Kunst bisher nicht viel am Hut hatte. Er versuche jetzt aus dem Nachlass etwas zu entwickeln, wie er es formuliert. Was für ihn vor allem bedeutet, Ausstellungen zu machen und Informationen zu sammeln, auch über die Bilder, die Pichler an ihren kleinen privaten Sammlerkreis verkauft hat. Geschätzte 600 Bilder dürfte sie insgesamt geschaffen haben, 400 sind noch im Nachlass. „Ich habe es jedenfalls nicht eilig, sie loszuwerden“, meint der Neffe, er „genieße den Duft der Kunst“.

Und dieser Duft ist ein sehr interessanter, in mancher Sicht sogar spektakulärer. Denn die im Hintergrund wirkende Pichler dürfte zumindest in Wien vieles von dem gesät haben, was in den Achtzigerjahren dann als „neue wilde“ Malerei abhob. Siegfried Anzinger etwa in seinem Changieren zwischen Abstrakt und Gegenständlich könnte man in ihrem Werk verorten. Aber auch der dicke Auftrag der Farbe, wie er Damischs Werk auszeichnete, war bei ihr prägend. Anzinger wie Damisch studierten bei Maximilian Melcher, dessen enge Mitarbeiterin Pichler war. Später übernahm dann Damisch selbst die Grafik-Klasse seines „Meisters“ und Pichler als Assistentin gleich mit. Betrachtet man vor allem Pichlers Bilder der frühen Siebzigerjahre, ihre nur noch angedeuteten, deformierten Figuren, total Punk und satt farbig, dann sollte man sie guten Rechts als Vorläuferin der erst zehn Jahre später reüssierenden Neuen Wilden nennen.

Gerade diese Bilder aber sind nur in der Monografie nachzuschlagen, sind nicht ausgestellt. Damisch wollte, wohl auch um die Künstlerin selbst zu ehren, das jüngere, das typischere Werk Pichlers präsentieren: dick pastose Ölbilder, die in ihrer Massigkeit fast Objektcharakter haben, irrsinnig dicht an Farbe und Formen, aus denen man manchmal leichter, manchmal schwerer lesen kann, was diesen malerischen Gewittern zugrunde lag. Stillleben waren es oft, Landschaften, eine Figur, ein Gesicht.

Atelier in alter Volksschule

Pichler malte sie alle in ihrem Atelier, dem alten Schulgebäude im niederösterreichischen Ziersdorf. Alle paar Jahre machte die Salzburger Galerie Welz eine Ausstellung mit ihr – aber leben musste Pichler als Universitätsbedienstete nicht vom Kunstmarkt, der sie „anwiderte“, wie sie sagte. Sie hasste es, zu signieren, wenig wurde betitelt, wenig datiert. Sie tat, sie malte, was sie wollte. Etwa ihren ehemaligen Lehrer und späteren Chef als Grafik-Professor, Maximilian Melcher, es muss auch ihr Lebensmensch gewesen sein: Wie von einer goldenen Aureole umgeben, in strahlendes Gelb gehüllt, zeigt sie seinen blauen Kopf auf einem Bild von 2002. Plötzlich ging sie, die Verlässlichkeit in Person, nicht mehr auf die Akademie. Drei Wochen später, am 1. Juli, war sie tot. Melcher, damals schon lang in Pension, starb nur wenige Wochen später, im Oktober.

(Almuth Spiegler, Rezension in der Presse vom 20. Juli 2016)

https://www.diepresse.com/5053531/traudel-pichler-eine-alte-wilde-kehrt-zurueck