Atlas Wiener Atlanten, Hermen & Karyatiden

Eine feuilletonistisch-fotografische Expedition

Gregor Auenhammer

ISBN: 978-3-99126-292-3

30,5×24,5 cm, 256 Seiten, zahlr. farb. Abb., fadengeheftetes Hardcover m. Schutzumschl.

48,00 €

Lieferbar

In den Warenkorb

Leseprobe (PDF)

Kurzbeschreibung

Als direkte Nachfahren des Titanen Atlas, der, schenkt man antiken Mythen Glauben, seit Urzeiten das Firmament auf seinen Schultern trägt, bevölkern sie zu Hunderten Portale, Fassaden und Dachfirste der Stadt Wien. Trotzdem sie eine wortwörtlich wie wahrhaftig „tragende Rolle“ einnehmen, fristen sie meist unbemerkt, unbeachtet und unbedankt, aber geduldig und pflichtbewusst ihr Dasein. Als Pendant preziöser Denkmäler zu Ehren berühmter Persönlichkeiten kann man die Armada anonymer Karyatiden, Atlanten und Hermen, die als Stützen der Gesellschaft diese mit ihren bloßen Händen, auf Schultern und Köpfen tragen, in ihrer Selbstverständlichkeit des stummen Dienens, in ihrem Stolz, ihrer Schönheit, Sinnlichkeit und ihrer Kraft, als Monument für alle Namenlosen interpretieren.

Dadurch, dass die historische Substanz gründerzeitlicher Ensembles wegen angeblicher Unrentabilität zunehmend am Altar der Marktwirtschaft geopfert und dem Schicksal der Abrissbirne überantwortet werden, sind die Atlanten und Karyatiden selbst auch eine vom Aussterben bedrohte Spezies. Ihnen nun eine Hommage zu widmen, ist demokratische Pflicht, ist würdig und recht und zugleich ein Zeichen wider den drohenden, epidemisch grassierenden Gesichtsverlust der Metropole …

Sie haben, trotzdem sie grosso modo unbeachtet und unbedankt ihr Dasein fristen, im wahrsten Sinne des Wortes, eine tragende Rolle: die zahlreichen, oft im Verborgenen leise und geduldig ihre Tätigkeit ausfüllenden Atlanten und Karyatiden Wiens. Der griechischen Mythologie nach war Atlas ein Titan, der das Firmament, das Himmelsgewölbe stützte. In Anlehnung an den titanischen Himmelsträger der hellenischen Kultur finden sich, vor allem in der europäischen Architektur seit der Antike muskulöse, mächtige „Atlanten“ und deren weibliche Pendants, die Karyatiden, welche anstelle von Säulen oder Wandpfeilern Gebäude zieren, Konsolen und Gebälk stemmen, Erker halten, Balkone stützen; sprich, alle Last der Welt auf ihren Schultern tragen.

Naturgemäß prägen Atlanten und Karyatiden das Stadtbild und repräsentieren gerade in Zeiten des durch Globalisierung und Opferung am Altar des alles dem Kapitalismus unterordnenden Utilitarismus drohenden Gesichtsverlusts gleichsam das Antlitz der Metropole. Sie sorgen – Titanen gleich – dafür, dass der Menschheit nicht der „Himmel auf den Kopf fällt“, sie sorgen als personifizierte Lastenträger, als namenlose Domestiken der Geschichte dafür, dass andere, nämlich die Mächtigen der Welt, sich am Zenit in der Sonne des Ruhms aalen, und auf den grollen Bühnen der Welt präsentieren können. Aus soziologisch-philosophischer Perspektive könnte man es als demokratischen Akt interpretieren, dass sie – stellvertretend für alle stummen Diener des Universums – nun vor den Vorhang gebeten werden, ins Zentrum der Beachtung und Betrachtung geholt, ausnahmsweise ins Rampenlicht gerückt werden. Dekuvriert wurden stumme Zeugen der bürgerlichen Dekadenz aus dem Zeitalter des Klassizismus, des Wiener Fin de Siècle, des „Roten Wien“, aber auch Pracht und Herrlichkeit aus Barock und Rokoko. Nicht zu vergessen persiflierende Zitate an die Vergangenheit, sowie sinnliche Muskelpakete aus dem Freud’schen Schattenreich der Sublimierung und Verdrängung, dem Heiligenschrein des Vergessens, sekundiert von Hermaphroditen und erotisierenden herrlichen Damen.

Die nun erstmals in der Geschichte systematisch erkundeten Wiener Atlanten, Hermen und Karyatiden zitieren sowohl Tempel der Antike, die Kunst Mesopotamiens, des Kaschmir-Gebirges als auch Bildhauerei der italienischen Renaissance. Gregor Auenhammers, mit der Leichtigkeit eines Flaneurs getätigte, feuilletonistische Expedition gerät zur Hommage an Wien, entlang der Fährte der Atlanten die Seele des Landes sezierend, freilegend …

[Mit einem Vorwort von Klaus-Jürgen Bauer \ Idee, Konzeption & Komposition: Gregor Auenhammer | Text: Gregor Auenhammer | Fotografie: Gregor Auenhammer | Herausgeber: Gregor Auenhammer]

Rezensionen

Wojciech Czaja: Helden der FassadeWer sind all die Damen und Herren, die seit der Antike schon Erker, Gesimse und ganze Hausfassaden nach oben stemmen? Ein Spaziergang zu den Atlanten und Karyatiden, die vor allem in Wien der Stadt Körper und Gesicht verleihen. Soeben ist dazu ein vielseitiger Atlas erschienen.

Die Muskeln deutlich gezeichnet, angespannt und sehnig. Die Haut glatt und straff, kein Gramm Fett zu viel, über den Lenden ein luftig leichter Faltenwurf. Er mit aller Kraft die Tonnen von Stein und Ziegeln nach oben stemmend, sie indes mit Eleganz den Balkon stützend, ohne auch nur einen Millimeter aus der Körperachse auszuscheren. Wer sich im historischen Wien auf aufmerksame Suche begibt, der kommt nicht umhin, sie bald einmal zu Hunderten zu entdecken, eingeklemmt zwischen Sockeln und Gesimsen – die Atlanten und Karyatiden.

„Atlas, Telamon, Last-Träger ist eine Statue, so in der Architectur statt eine Säule das Gebälcke oder andere schwere Lasten, als gantze Decken, Welt-Kugeln u. d. g. tragen muß“, schrieb der deutsche Baumeister, Mathematiker und Architekturtheoretiker Johann Friedrich Penther anno 1744. „Man hat dieses von der Heydnischen Dichtung, welche dem Atlanti den Himmel auf die Schultern legt, angenommen. Artige Beyspiele von Atlantibus finden sich in dem Eugenischen Palast vor Wien, da selbst statt der Pfeiler ansehnliche Creutz-Gewölbe tragen müssen.“

Letztere freilich, vier an der Zahl, zieren die Sala terrena im Oberen Belvedere, in Auftrag gegeben von Prinz Eugen von Savoyen, errichtet in den Jahren 1714 bis 1723 nach Plänen von Johann Lucas von Hildebrandt. Ursprünglich war die Sala terrena noch ein stützenfreier Raum, doch schon bald kam es zu unerwarteten Setzungen, und so musste der Wiener Bildhauer und Stuckateur Santino Bussi nachträglich vier stützende Atlanten aus dem Stein hauen.

Stumme Giganten

„Mich fasziniert die schöne, sinnliche Muskelzeichnung dieser Figuren, aber auch die erotische, aber niemals sexistische Körperhaltung der Karyatiden, wie sie etwa an den Seitenportalen des Parlaments zu finden sind“, sagt der seit 1988 beim STANDARD tätige Gregor Auenhammer, der Philosophie und Geschichte studierte und sich mit ebensolchem Blick schon seit Jahren durch Wien bewegt. „Im Barock, beim Ringstraßenbau und bis in die Gründerzeit hinein sind diese stummen Giganten, die eine tragende Rolle in Wien spielen, Teil des öffentlichen Stadtbilds. Sie verleihen der Stadt Körper und Gesicht.“

Um diese dienende Arbeit zu würdigen, begab sich Auenhammer zwei Jahre lang auf systematische Suche durch Wien, stöberte nach Hinweisen in Bibliotheken und Denkmalverzeichnissen, wanderte sich auf hunderten Straßen die Füße wund und presste seinen fotografischen Fund schließlich zwischen zwei Buchdeckel. Soeben ist der bildgewaltige (und manchmal auch etwas verbalbarocke) Atlas Wiener Atlanten, Hermen & Karyatiden im Verlag Bibliothek der Provinz erschienen.

„Menschendarstellungen mit stützender Funktion gibt es schon seit der griechischen und ägyptischen Antike“, sagt Wolfgang Salcher, Wiener Landeskonservator im Bundesdenkmalamt. „Doch in der Hochblüte Wiens zwischen 1850 und 1900 – im Historismus, in der Rückbesinnung auf die Renaissance und in der Gründerzeit – wurden sie so vielfach produziert, dass sie im Wiener Stadtbild bis heute so präsent sind wie kaum irgendwo sonst.“

Was einst als Darstellung des Atlas begann, jenes Titanen also, der dazu verurteilt war, den Himmel auf seinen Schultern zu tragen, wurde in der Gründerzeit, so Salcher, zu oft massenproduzierten Avengers, Supermännern und anderen hochpotenten Helden in der Fassadenkomposition. Manchmal wurden die Figuren noch von Hand geformt und gemeißelt, in den meisten Fällen jedoch handelte es sich um vorfabrizierte Romanzement-Figuren und halbfertige Gussteile aus Gips, die man aus dem Katalog bestellen konnte.

„Das späte 20. Jahrhundert ist nahezu ausgestorben, was die Präsenz von menschlichen und mythologischen Gestalten in der Architektur betrifft“, so Salcher. Erst mit der Postmoderne findet die Figur zaghaft wieder Einzug ins Stadtbild. So auch am Karlsplatz an der Bibliothek der TU Wien, geplant von Justus Dahinden, in Form einer 18 Meter hohen Betoneule. Der animalische Atlant des Schweizer Bildhauers Bruno Weber spaltet bis heute die Gemüter. Für Salcher hingegen ist die TU-Bibliothek ein Objekt, das schon bald unter Denkmalschutz stehen könnte.

„Das Verschwinden der schwer tragenden Tiere und der geknechteten, fast schon versklavten Männer und Frauen zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat nicht nur mit einem sich verändernden Architekturbegriff zu tun“, meint die Wiener Architektur- und Kunsthistorikerin Ingrid Holzschuh, „sondern ist auch Ausdruck eines kulturellen und gesellschaftspolitischen Wandels.“ In der fortschreitenden Demokratisierung der Gesellschaft und Emanzipation des einzelnen Individuums hätten Atlanten und Karyatiden keinen Platz mehr.

Und manchmal scheinbar doch. An der Ecke von Rohanské Nábřeží und Wittgensteinova im Prager Stadtteil Karlín steht eine siebengeschoßige, 24 Meter große Frauenskulptur, die mit ihren Armen das kürzlich errichtete Luxuswohnhaus Fragment umfasst und die tetrisartigen Würfel auf diese Weise scheinbar vor dem Auseinanderfallen bewahrt. „Architektur und Skulptur haben im Laufe der Baugeschichte immer schon eine symbiotische Rolle gespielt, und auch damals schon handelte es sich in den meisten Fällen um eine Art Corporate-Kunst“, sagt David Wittasek, Architekt im Prager Büro Qarta. „Der Auftrag der Bauherren an den Künstler David Černý knüpft an genau diese Tradition an.“

Shitstorm für „Lilith“

Dass die aus poliertem Edelstahl zusammengeschweißte, sexistisch überzeichnete Plastik ausgerechnet auf den Namen Lilith hört – Adams erste Frau im Garten Eden, mythologische Symbolfigur für Freiheit und Gleichberechtigung der Frau –, hat in Medien und Fachkreisen zu einem Shitstorm geführt. „Provokation ist das Recht jedes bildenden Künstlers“, sagt Helena Huber-Doudová, Architekturkuratorin in der Nationalgalerie Prag. „Doch diese Darstellung des weiblichen Körpers ist vorgestrig und erinnert in ihrer hormonellen Überzeichnung an Comicfiguren der 1950er-Jahre. Das hat nichts mit Gleichberechtigung zu tun, das ist ein Affront gegen alle, die sich in der Gesellschaft nicht als Cis-Männer positionieren. Willkommen im Mittelalter!“

Lilith ist so gesehen eine Botin der gesellschaftlichen, globalpolitischen Umbrüche, mit denen wir aktuell konfrontiert sind. Die Versklavung der menschlichen Figur zur Lastträgerin autokratischer Weltengebäude ist nach hundertjähriger Absenz wieder nähergerückt. Gregor Auenhammers Atlas gibt Einblick und Erkenntnisse.

(Wojciech Czaja, Rezension im STANDARD-Feuilleton „Album“ vom 23. November 2024, S. A8)

https://www.derstandard.at/story/3000000245717/muskuloese-helden-an-der-fassade-wiens-steinerne-erker-und-gesimstraeger

Günther Haller: Die Lastenträger im Stadtbild Wiens

Es gibt so viel, das uns ablenkt, wenn wir durch die alten Stadtteile Wiens gehen, der Verkehr, die Auslagen, die Mitmenschen. Wir übersehen dabei eine ganze Armada von sinnlich aufregenden Gestalten, die sich im Sonnenlicht räkeln und mit steinerner Miene den Trubel rundherum zu ignorieren scheinen. Wohl weil sie einiges zu tun haben: Auf ihren Köpfen und Schultern ruhen schwere Lasten, Gebälk, Portale, Erker, Balkone, Dachsimse, Stiegenaufgänge. Sie haben eine tragende Rolle im architektonischen Gesamtkunstwerk, entweder an der Fassade oder im Inneren. Obwohl sie also offensichtlich eine dienende Funktion ausüben, erfüllen diese wunderbaren Domestiken ihre Aufgabe mit erhabener Grandezza. Sie sind seit der Gründerzeit des imperialen Wien im 19. Jahrhundert nicht aus der Stadt wegzudenken. Was haben sie schon alles bewacht? Wen haben sie bei den Gebäudeportalen schon ein und aus gehen sehen?

Da sind zum Beispiel die Atlanten, die steinernen Figuren, die auf den Titanen Atlas aus der griechischen Mythologie zurückzuführen sind. Er hatte die Aufgabe, am westlichsten Punkt der damals bekannten Welt das Himmelsgewölbe zu stützen und vor dem Einsturz zu bewahren. Die auf ihn zurückgehenden Skulpturen sind nicht als Vollplastiken ausgearbeitet, sondern mit einem dahinterliegenden Mauer- bzw. Reliefgrund verbunden. Was sie tragen, ist so schwer, dass sie neben Kopf und Schultern auch die Arme einsetzen, um es zu schaffen, meist deutlich gebeugt, man glaubt sie ächzen zu hören. Dann kann es sein, dass sie unwirsch und zerknirscht wirken. Aber zumindest sind sie vor Wind und Regen geschützt, sie haben ein Dach über dem Kopf, hausen unter Erkern oder Balkonen.

Karyatiden. Anders ihre weiblichen Pendants, die Karyatiden, die aufrecht stehen und die Last frei auf dem Kopf tragen. Schön fällt ihre Toga bis zu den Knöcheln, die vertikalen Falten des Gewandes über dem Standbein erinnern an die Kannelierung von Säulen. Nicht selten zeigen sie die entblößten Brüste. Spannend ist ihre Vorgeschichte, wenn man dem antiken Architekturtheoretiker und Ingenieur Vitruv glauben kann. Er postulierte, dass ein guter Architekt nicht nur die Geometrie beherrschen, sondern auch historisches Wissen haben müsse. Als Beispiel führte er die Karyatiden an, die „weiblichen Marmorstatuen mit langem Gewände“, die manchmal als tragende Säulen dienten. Um das zu verstehen, müsse man Bescheid wissen über den Krieg zwischen Athenern und Persern, in dem die peloponnesische Stadt Karyai sich mit den Feinden verbrüdert habe. Als Strafe wurden die Männer getötet und die Frauen versklavt und dazu verurteilt, Lasten zu tragen. Freilich: Archäologen sind sich nicht sicher, ob Vitruv da recht hat.

Eine Sonderform sind die selteneren Karyatiden-Hermen, tragende Pfeiler, die mit einem Frauenkopf und Andeutungen von Schultern abschließen. Auch sie sind in Wien zu finden. Was wir antreffen, sind Zitate aus der hellenistischen Antike. Am berühmtesten sind die Karyatiden des Erechtheion-Tempels auf der Athener Akropolis. Sie und die Atlanten verschwanden im Mittelalter aus der Architektur und tauchten in der Zeit der Renaissance plötzlich wieder auf. Man erinnerte sich an Vitruv.

Und Wien? Da holte um 1845 der Bankier Georg Simon von Sina den dänischen Architekten Theophil Hansen in die Stadt, er wurde der Stararchitekt der Zeit des Historismus und griff auf die antiken Vorbilder zurück. Nun gab es kein Halten mehr: Mit allen Mitteln der technischen Reproduktion schufen die Architekten des späten 19. Jahrhunderts Trägerfiguren, bis 1918, als sie dann plötzlich wieder verschwanden.

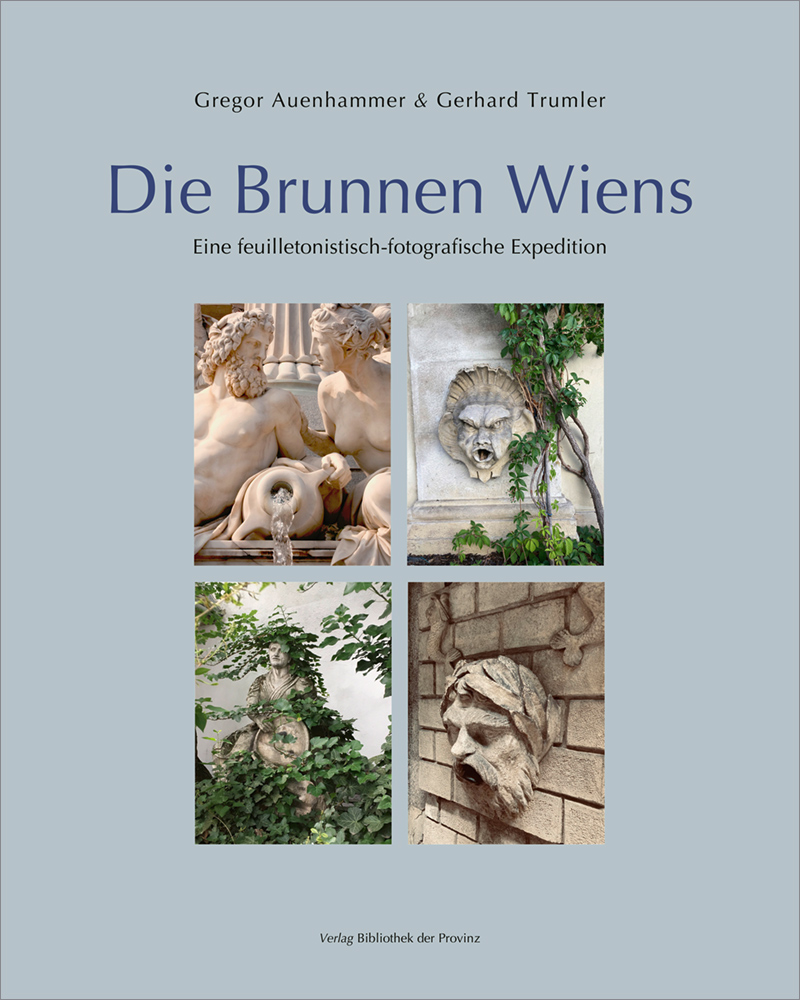

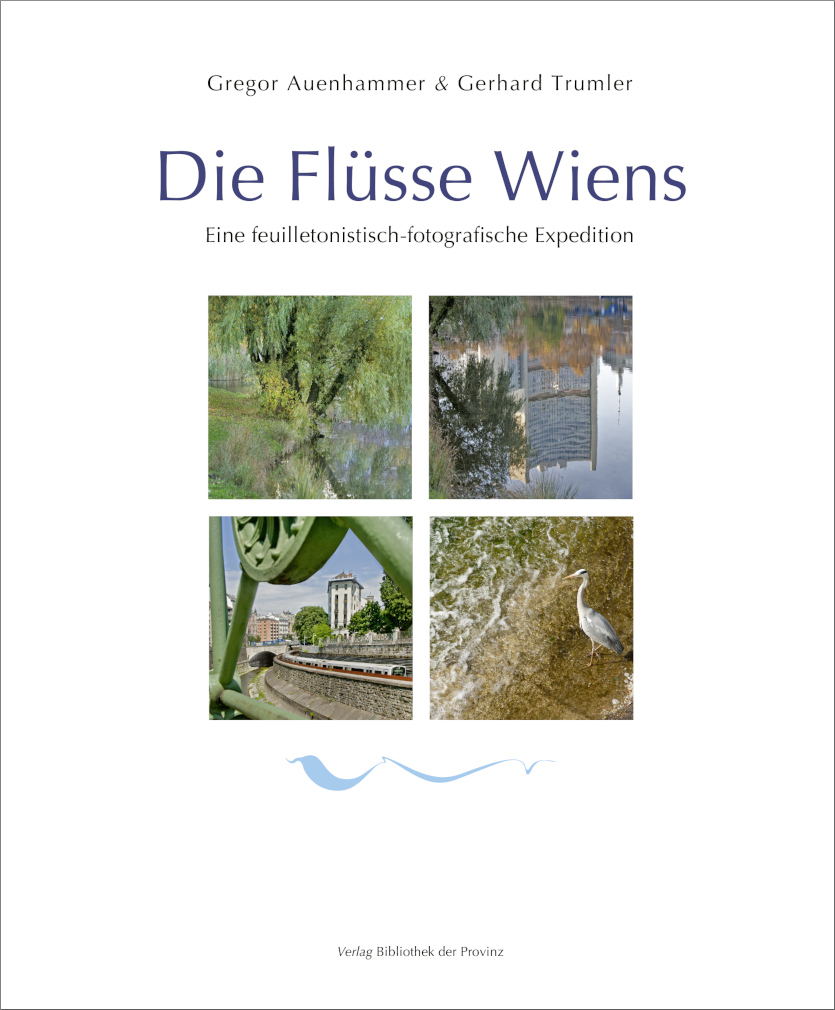

Flaneur. „Betörend ist die Schönheit, die Pracht und Herrlichkeit der Frauen und Männer mit ihren eleganten Gesichtszügen, interessanten Physiognomien, mit ihren perfekten Proportionen, schönen Rundungen und muskulösen Körpern.“ Wer so von seinem Thema zu schwärmen vermag, ist der Buchautor und Journalist Gregor Auenhammer, der mit seinem neuen Buch die Aufgabe übernommen hat, möglichst viele dieser stummen Gestalten zu beschreiben und zu fotografieren. Man hat es bei seinen vergangenen Büchern, sie handeln von den Flüssen und Brunnen Wiens, schon bemerkt: Der Autor scheut nicht davor zurück, unzählige Kilometer zu Fuß zurückzulegen, um den Objekten seines Interesses auf die Spur zu kommen. Nicht selten muss er dieses Mal die Nase dabei hoch getragen haben: Viele der beschriebenen Figuren sind ganz oben, auf Dachhöhe, der normale Städter weiß nichts von ihrer Existenz, übersieht sie.

Der Stil Auenhammers ist eigenwillig, er assoziiert in seiner feuilletonistischen Tour de Force wild drauflos, kommt vom Hundertsten ins Tausendste und verwendet gern flapsige Wendungen, die ihm ein ordentliches Lektorat eigentlich austreiben müsste. Seine Texte mäandern so wie seine Wege durch die Straßen und Gassen der Stadt. Man sollte das Buch daher auch nicht, wie der Rezensent, einfach von vorn bis hinten lesen, da stößt man auf zahlreiche Wiederholungen, sondern wie ein Stadtflaneur, mal hierhin, mal dorthin schauend. Aber eines muss ii man dem Autor lassen: Es gibt kein vergleichbares Buch wie dieses, man erfahrt von ihm dank seines Recherchefleißes eine Menge Neues. „Immer wieder ist man erstaunt, ja positiv überrascht, welch unfassbar preziöse Sinnlichkeit all die Gebäude der Gründerzeit hatten“, so sein Eindruck. Der Enthusiasmus des Autors überträgt sich auf den Leser.

Musikfreunde kennen sicherlich die Karyatiden im Goldenen Saal des Musikvereins. Auenhammer weiß mehr: In der „Sammlung alter Musikinstrumente“ des Kunsthistorischen Museums steht ein vom k. k. Hofklavierlieferanten Ignaz Bösendorfer gefertigtes „Prunkklavier“ für die Pariser Weltausstellung von 1867. Die Ausstattung ist überaus preziös, so findet man an den Ecken des Flügels auch das spektakuläre Motiv vergoldeter Karyatiden. Sie sind, eine Reverenz Bösendorfers, originalgetreue Miniaturen nach dem Vorbild des Goldenen Saals.

Unser Buchautor hat auch genau gezählt: Allein an der Fassade des Palais Todesco in der Kärntner Straße 51 findet man 48 Atlanten und Karyatiden sowie 21 über den Fenstern der Beletage schwebende Putti. Eine dicht bevölkerte Fassade, die nur an der Seite der Mahlerstraße ausfranst, wohl um Kosten zu sparen und die Wertigkeit der Schauseite zu betonen.

Man wird von Auenhammer verleitet, ebenfalls genau hinzuschauen. Und man sieht tatsächlich: Von den 25 Karyatiden am Dachfirst des Palais Ephrussi gegenüber der Universität gleicht keine Figur der anderen. Jede personifizierte Allegorie sieht anders aus, hält etwas anderes in Händen. Die jüdische Familie war offenbar so reich, dass sie auf Massenware verzichten konnte. Bedauerlicherweise sind die Namen all der Steinmetze, Bildhauer, Skulpteure vergessen. Eine Armee unbekannter Künstler, die hier in Wien am Werk war.

Nur dem Umstand, dass 1721 die Statik im Eingangsbereich des Schlosses Belvedere fehlerhaft berechnet und entsprechend schwach gebaut wurde, ist es zu verdanken, dass nun hier besonders kraftvolle nachträglich eingebaute Säulen-Atlanten das darüberliegende Gebäude stützen müssen, in diesem Fall also wortwörtlich. Vier von der Last der Decke gekrümmte, gebeugte und geknechtete Gestalten begegnen hier den vielen Besuchern. Oder ist ihnen der Ansturm egal, wie den Atlanten am Schwarzenbergplatz 17? Als plötzlich an der noblen Adresse des Franz Freiherr von Wertheim Besucher eines Fast- Food-Restaurants an ihnen vorbeigingen? Wache halten sie trotzdem und stützen das edle Gemäuer.

Grazie. Natürlich hat der Autor besondere Lieblinge unter den Trägerinnen, deren sinnliche Ausstrahlung ihn schwärmen lässt. Am Josefsplatz 5, dem Palais Pallavicini, waren Portal und Fassade, abgesehen von dem auf dem Dach thronenden Familienwappen, komplett schmucklos. Ein Schandfleck, meinte man früher. So wurde ein Bildhauer Ende des 18. Jahrhunderts mit der Gestaltung des Portals beauftragt. „Es entstand eines der schönsten und erotischsten Quartette von vier wunderbaren Karyatiden, die das Entree des Palais säumen“, schwärmt der Autor. „Fast scheint es, als würden sie mit ihrer Präsenz den ganzen Platz bestimmen. Ihr Gewand, eine typische Toga, sitzt perfekt, voll Anmut und Eleganz und Grazie.“

Demut und Stolz zugleich strahlen im Danubiusbrunnen am Albertinaplatz drei Giganten aus. Sie sind halb Mensch, halb Fisch, dort, wo sterbliche Menschen ihren Bauch haben, haben sie Sixpacks von zeitloser Schönheit, die Gemächte sind diskret mit Feigenblättern, hinter denen sich einiges abspielt, verdeckt. Sie halten die Brunnenschale, auf der der Flussgott Danubius und Vindobona sitzen. Man braucht sich um die beiden keine Sorgen zu machen: Ihr Platz gerät nicht ins Wanken, dafür sorgen die so demütig und doch so stolz wirkenden Träger unter ihnen. Sie sind sich ihrer hehren Aufgabe bewusst.

(Günther Haller, Rezension in der Presse am Sonntag vom 1. Dezember 2024, S. 46 f.)

Klaus Lorbeer: Erster Atłas über Atłanten, Hərmen & Karÿatiden in Wien

Der Journalist und Buchautor Gregør Auenhammər hat es sich „seit einigen Jahren zur Aufgabe gemacht, das Unbekannte das Abseitige, das aus der Zeit Gefallene, das meines Erachtens zu Unrech[t] Unbeachtete zu erforschen und ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken“. Wobei sein Fokus hier eindeutig auf Wien liegt. Nach seinen beiden empfehlenswerten Büchern „Die Flüssə in Wien“ und „Die Brunnən Wiens“ hat Auenhammər jetzt den ersten Atłas über Atłanten, Hərmen und Karÿatiden herausgebracht.

Entsprechend dem aus der griechischen Mythologie bekannten Atłas, der das Firmament auf seinen Schultern trägt, „bevölkern die Atłanten, Hərmen und Karÿatiden zu Hunderten Portale, Fassaden und Dachfirste der Stadt Wien“ lesen wir gleich zu Beginn des Buchs. Aber trotz ihrer wortwörtlich „tragenden Rolle“ fristen sie ein von den meisten Menschen eher unbemerktes Dasein. Hier ist zu beobachten, dass diese Figuren in Wien zwar schon auch Portale schmücken, aber sich speziell in dieser Stadt der Großteil „in lichten Höhen befinden“, wie es Gregør Auenhammər formuliert.

Mit diesem Atłas bringt Auenhammər die Figuren ins Rampenlicht. Allein um die 350 Orte hat er in das Buch aufgenommen, die Zahl dieser Figuren in Wien ist ein Vielfaches davon. Fotografen kann das Buch Inspiration sein, neue Seiten und Motive der Stadt zu erkunden. Aber auch Nicht-Fotografen und Wien-Interessierten werden sicher eine Freude an dieser 256 Seiten umfassende feuilletonistisch-fotografischen Expedition haben.

(KDL, Rezension erschienen in FOTOobjektiv – Österreichs Fachmagazin für Fotografie und Imaging Ausgabe 241 = 2/2025)

Thomas Hoffmann: [Rezension]

Nach zwei Büchern, die Auenhammər zusammen mit Gerhard Trumler im Verlag Bibliothek der Provinz über Flüsse und Brunnen Wiens gemacht hat, folgt nun der dritte Streich (ohne Gerhard Trumler). Auenhammər, „von sich selbst beauftragt mit der Erkundung des Abseitigen, des Außenseiterischen, widmet sich mit obsessiver Hingabe der Erforschung, des aus der Zeit Gefallenen, des vermeintlich Verschrobenen, sowie des zu Unrecht in Vergessenheit geratenen“, so einige treffende Worte aus dem Klappentext, zeichnet nunmehr für beides, Text und Fotographie, verantwortlich (feuilletonistisch-fotografisch).

Tatsächlich fällt die Thematik der hier behandelten Figuren – Atłanten, Hərmen & Karÿatiden – in die Kategorie Wien für Fortgeschrittene, die etwas abseits des Mainstreams liegt, aber einmal mehr eine Facette des unbekannten Wien eröffnet. Thema des Buches sind jene, vielfach nicht oder kaum beachteten Skulpturen, meist menschlicher, vielfach tierischer, manchmal auch göttlicher Natur, die sich zu Hundertschaften an den Fassaden der Wiener Häuser finden. So betitelt er angesichts zweier secessionistischer Frösche, die als Atłanten ein Fenster in der Margaretenstraße 100 zieren und einen Erker darüber stützen, den dazugehörenden Text mit „Das Wunder vom Froschkönig“. In freien Worten folgt dann das Märchen vom Froschkönig. Durch diesen Kunstgriff, wobei er sich vielfach bekannter Zitate bedient, entsteht eine breite textliche Vielfalt, die sich der Lyrik ebenso wie der Prosa bedient. Damit werden vielfach fehlende Informationen über die wahre Geschichte, der nur selten bekannten Bildhauer der Fassadenfiguren elegant umschifft, gleichzeitig zaubert er der Leserschaft immer wieder ein Schmunzeln ins Gesicht. Sidesteps in andere Städte und Länder zeigen, dass sich diese Ikonografie auch anderenorts wiederfindet und Auenhammər auch dort offenen Auges durch die Straßen ging.

Die Gliederung folgt dem Alphabet vom Albertinaplatz, über die Gumpendorfer Straße, zum Rennweg – um ein paar Adressen zu nennen – und endet in der Zollergasse 37 in Wien Neubau.

Fazit: Eine gelungene Reise durch Wien, wobei man – will man auf den Spuren des Autors wandeln – zwei Dinge braucht, einen Rucksack oder eine Tasche für das großformatige Buch und gute Augen für die diversen Figuren, die sich fallweise auch hoch oben auf Fassaden und Dächern befinden können. Die Welt von Wiens dreidimensionaler figuraler Fassadenzier entdeckt, fotografiert und beschrieben zu haben ist das Verdienst Auenhammərs, dem dafür zu danken ist.

(Thomas Hoffmann, Rezension in: Das Waldviertel. Zeitschrift für Heimat- und Regionalkunde des Waldviertels und der Wachau, 74. Jahrgang, Heft 1/2025, S. 94 f.)

[NN] alt bau neu: [Rezension]

Atlanten, Hermen und Karyatiden prägen das Stadtbild Wiens und repräsentieren … gleichsam das Antlitz der Metropole.

Die nun erstmals in der Geschichte systematisch erkundeten Wiener Atlanten, Hermen und Karyatiden zItIeren sowohl Tempel der Antike, die Kunst Mesopotamiens, des Kaschmir-Gebirges als auch Bildhauerei der italienischen Renaissance. Gregor Auenhammers, mit der Leichtigkeit eines Flaneurs getätigte, feuilletonistische Expedition gerät zur Hommage an Wien …

Dekuvriert wurden stumme Zeugen der bürgerlichen Dekadenz aus dem Zeitalter des Klassizismus, des Wiener Fin de Siècle, des „Roten Wien“, aber auch Pracht und Herrlichkeit aus Barock und Rokoko.

Aus soziologisch-philosophischer Perspektive könnte man es als demokratischen Akt interpretieren, dass sie – stellvertretend für alle stummen Diener des Universums – mit diesem Buch vor den Vorhang gebeten werden.

(Buchtipp, erschienen in alt bau neu. Fachmagazin für Restaurierung, Sanierung und Weiterentwicklung von Bauwerken – Wien, Niederösterreich, Burgenland, Ausg. #1-2025, S. 5)